第1章|角栓とは何か?——誤解されてきた“詰まり”の正体

「角栓は汚れだから、取り除けばOK」

私たちはそう信じて、スクラブや吸引、剥がすパックなどで毛穴と戦ってきました。

ですが、そのケアで本当に毛穴の黒ずみや詰まりは解消されたでしょうか?

何度ケアしても戻ってくる。

この“毛穴リバウンド”の背景には、ある重大な誤解があります。

それは、角栓の正体を「汚れ」だとみなしてしまっていることです。

💡角栓は「外から入った汚れ」ではない

まず前提として押さえておきたいのは、角栓は肌の外から侵入してきた汚れではありません。

埃や化学物質などが詰まっているわけではない。

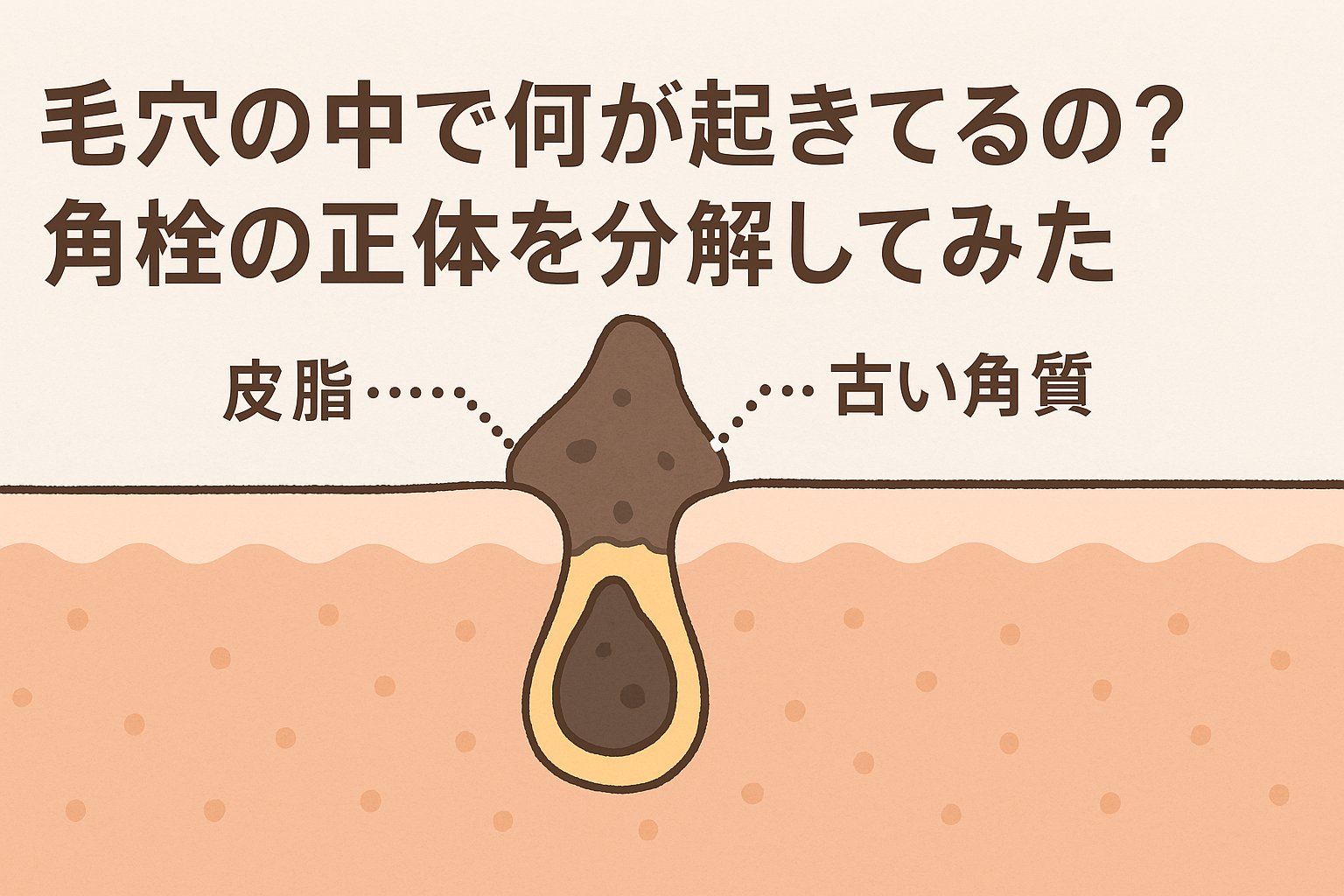

むしろ角栓とは、皮脂腺から分泌される“自分自身の皮脂”と、古くなって剥がれ落ちた“自分自身の角質細胞”が、毛穴の中で合体してできた構造体なのです。

皮膚科学における定義では、角栓(コメド)は以下のように記載されています:

「角栓は、皮脂腺由来の脂質と表皮角質が混合・蓄積し、毛穴内に形成される半固形構造物である。」

つまりそれは、肌のターンオーバーという自然な営みの中で、身体の内側から生成されている副産物。

敵ではなく、むしろ**肌の営みの結果として“そこにあるべきもの”**だったのです。

🧩角栓の構造は“3層サンドイッチ”

角栓の形成には、ある程度決まった構造モデルがあります。

以下のような“3層構造”が一般的です:

- 皮脂層(最下層):皮脂腺から分泌されたばかりのオイル。比較的サラサラで透明。

- 角質混合帯(中層):古い角質細胞と皮脂が混ざり合い、粘性のあるゲル状物質に。ここで角栓の“芯”が形成される。

- 酸化被膜(上層):空気と触れた表面部分が酸化し、黒く硬化。これが“黒ずみ”として見える部分。

このように、角栓とは「1つの汚れの塊」ではなく、**分泌・合成・酸化という時間軸に沿って構築された“成層構造”**なのです。

⛓️「取って終わり」のケアでは、構造的な解決にならない

この構造を知らずに、表面の黒ずみだけを見てケアをしてしまうとどうなるか?

吸引やスクラブなどで“取り除いた”ように見えても、毛穴の構造は元のままです。

皮脂腺は24時間365日働いています。

古い角質は日々生まれ変わって剥がれ落ちています。

つまり、角栓は「詰まった」のではなく、「生成された」のです。

ここにこそ、角栓ケアが再発を繰り返す“根源のロジック”があります。

🧠毛穴を構造として見る視点が、ケアを変える

毛穴というのは、ただの「穴」ではありません。

むしろ、そこには「出口」としての機能があります。

体温調節のための皮脂分泌。

角質の自然な排出。

この2つがスムーズに行われていれば、本来は“詰まり”という問題は起きません。

しかし、その流れが滞り、酸化して硬化する=出口がふさがると、角栓として表面化します。

つまり、毛穴ケアとは「詰まったら取る」ではなく、

「詰まらないように、構造を整え、流れを保つ」ことが本質なのです。

✅まとめ|角栓=構造の歪みの“症状”である

角栓は“肌の汚れ”ではなく、“構造的な生成物”です。

そしてその背景には、皮脂の分泌、角質の剥離、酸化という動的な営みがあります。

毛穴の中で何が起きているのかを構造的に理解すること。

これが、これからの毛穴ケアの出発点となります。

🧬第2章|毛穴の中では何が起きている?——角栓形成の3層構造モデル

スキンケアの世界では「毛穴の詰まり」や「黒ずみ」が語られることはあっても、

“毛穴の中で実際に起きていること”を立体的に説明してくれる情報は、意外と少ないものです。

でも、本質的なケアを目指すのであれば、表面だけを見るのではなく、

**“皮膚の奥でどんな現象が進行しているのか”**を正しく理解する必要があります。

毛穴は単なる「穴」ではありません。

それは、皮脂が分泌され、流れ、排出されるための機能的な排出口=ダクト構造です。

その中で角栓がどのように生まれているのか、以下の3段階モデルで説明します。

🧪【STEP 1】皮脂分泌:肌の奥からオイルが押し上げられる

毛穴の最深部には「皮脂腺(ひしせん)」と呼ばれる分泌器官があります。

ここで作られるのが“皮脂”──いわば、肌が自ら生成する天然の保湿オイルです。

皮脂は、肌の乾燥を防いだり、外部刺激からバリアする役割があるため、どんな肌質でも常時分泌されています。

この皮脂が、毛穴の内部を通って、表面へとじわじわと押し上げられていく。

それが、毛穴の“流れ”のスタート地点です。

🧬【STEP 2】角質混合:剥がれ落ちた細胞との融合

皮脂が毛穴の中を上がっていく過程で、毛穴の内壁に付着していた“古い角質細胞”と接触します。

角質は、ターンオーバーの中で自然に剥がれ落ちるものであり、これも身体由来の“自然な抜け殻”です。

このとき、皮脂(オイル)と角質(タンパク質・細胞片)が混ざり合うことで、粘性のあるゲル状の混合物が形成されます。

これが、角栓の“核”となる中層ゾーン=角質混合帯です。

この状態の角栓はまだ柔らかく、外からは見えません。

しかし、ここから時間が経過し、さらに構造が変化していきます。

⏱️【STEP 3】酸化・硬化:表面で“黒いフタ”になる

皮脂と角質が混ざった状態のまま、毛穴の出口まで到達すると、

ついに空気と触れ合うタイミングが訪れます。

ここで起こるのが、皮脂の酸化反応。

空気中の酸素、紫外線、熱などにより、皮脂の成分は「過酸化脂質」という形で変性し、

硬く、粘性が高く、黒く変色する性質を持っています。

この酸化皮脂が毛穴の出口を覆うことで、いわゆる「黒ずみ」として目に見えるようになります。

そしてここがポイントです:

表面が酸化して“フタ”になることで、その下にある柔らかい皮脂や角質が排出されなくなる。

こうして「角栓が詰まった状態」が完成するのです。

🧠3Dで想像する「角栓の断面図」

想像してください。

毛穴は“縦穴”です。その中に:

- 下から皮脂がぐんぐん上がってくる

- 壁面からは角質が少しずつ剥がれ落ちてくる

- 混ざり合って中心に塊ができる

- 出口でそれが固まり、黒ずむ

この一連のプロセスは、24〜48時間のサイクルで起こっています。

つまり、ケアをサボると2日後には新しい角栓の「核」がまた生まれてしまう。

これが「黒ずみがすぐに戻る」原因であり、「詰まりを繰り返す構造」なのです。

✅まとめ|角栓は“生まれる構造”であり、“時間が刻まれた断層”である

毛穴の中では、つねに静かな流れが生まれ、止まり、また再開されようとしています。

皮脂は動き、角質は落ち、酸化は進む。

角栓は、ただの“ごみ”ではありません。

それは、時間と構造の中で生成される、肌の営みの痕跡です。

この構造を理解することが、今後のケア方針を根本から変える第一歩となります。

⏳第3章|黒ずみは時間だった?——皮脂の酸化と角栓硬化のサイクル

「毛穴の黒ずみ」=「詰まった汚れ」

そう思われがちですが、実はこの“黒さ”の正体は、汚れではなく“時間”そのものなのです。

ここでは、皮脂が時間経過とともにどのように変質し、

なぜ角栓が“黒く硬くなっていくのか”という、ケアの分かれ道となる科学的なサイクルを解き明かします。

🧪皮脂は“酸化する物質”である

まず押さえるべき基本事実は、皮脂は化学的に非常に酸化しやすい成分であるということです。

皮脂の主な構成成分は以下の通り:

- トリグリセリド(約40〜50%)

- ワックスエステル(約25%)

- スクワレン(約10〜15%)

- 脂肪酸、コレステロールなど(残り)

この中でも特に注目すべきはスクワレンという成分。

スクワレンは非常に酸化しやすい不飽和炭化水素であり、皮膚表面で空気・紫外線・熱にさらされると、数時間〜48時間以内に酸化変性を起こすことが知られています。

酸化した皮脂は、

- 色が濃くなる(黄〜茶〜黒)

- 粘性が増す(流れにくくなる)

- 硬化する(排出されにくくなる)

という変化を起こし、結果的に毛穴の出口で「黒く詰まって見える」状態を作り出します。

🧱「詰まる」のではなく、「時間が固めていく」

ここで、角栓がなぜ“硬く”なるのか、もう一歩深く考えてみましょう。

たとえば、揚げ物をした後のキッチンの油。

放置しておくと、徐々にベタベタになり、最後には白く固まり、表面に膜を張りますよね。

それとほぼ同じ反応が、あなたの毛穴の中で起きているのです。

- 毛穴内に分泌された皮脂が、

- 角質と混ざりながら出口に向かって移動し、

- 出口付近で酸素や紫外線に触れて、

- 徐々に酸化→粘性アップ→硬化→黒化

つまり、黒ずみとは**“時間とともに進行する物理化学反応の積み重ね”。

毛穴は「詰まった」のではなく、“詰まりが形成された”構造的結果**なのです。

🕰黒ずみは48時間で戻る?再発スピードの理由

さらに厄介なのは、皮脂の分泌と酸化は止められないという点です。

- 皮脂腺は24時間稼働している

- スクワレンの酸化は最短6〜8時間でも始まる(※メーカー実験データより)

- 酸化が進行するのは24〜48時間がピーク

- 酸化皮脂が残っていると、その上に新しい皮脂が重なり詰まりやすくなる

このため、たとえ一度きれいにケアしても、48時間以内に再び角栓の核が生まれ始めてしまうのです。

言い換えると、「週に1度の集中ケア」では、酸化と詰まりの生成速度に追いつけない。

これは多くの市販ケアが“効いてるようで再発する理由”の裏側です。

✅黒ずみケアの鍵は「酸化の予防」と「継続性」にある

ここまでの話をまとめると:

- 黒ずみは“外からの汚れ”ではなく、“酸化した皮脂”である

- その酸化は時間の経過とともに必ず進行する

- だから、「酸化させないこと」が黒ずみ対策の本質である

つまり、「取る」だけのケアでは時間に負ける。

だからこそ必要なのは:

- 毎日「皮脂が酸化する前」に動かす

- 皮脂を滞らせず、毛穴の流れを保つ

- 酸化を抑えるビタミンC誘導体や抗酸化成分を取り入れる

こうした**“酸化を前提とした継続ケア設計”**こそが、黒ずみ再発を防ぐ鍵になるのです。

🔁第4章|なぜ角栓は再発するのか?——取るケアの限界と負のスパイラル

“黒ずみが取れた!”

“角栓がごっそり抜けた!”

──この達成感は、スキンケアにおけるひとつの快感体験かもしれません。

SNSでも“取れ高”として拡散されがちな「角栓除去」系ケア。

しかし、冷静に考えるとこう思いませんか?

どうして、またすぐに詰まるんだろう?

何度やっても繰り返す“毛穴リバウンド”──。

この現象には、スキンケアにおける根本的な誤解が潜んでいます。

🧠「取る=リセット」ではないという事実

角栓を吸引したり、剥がすパックで除去する行為は、

たしかに一時的には見た目がスッキリします。

けれど、それは“結果”だけを刈り取った行為であって、

角栓を生み出している“構造”そのものは、まったく変わっていません。

この構造とは、前章までで解説してきた以下の流れ:

- 皮脂が分泌され、

- 古い角質と混ざり、

- 毛穴の中に堆積し、

- 時間とともに酸化・硬化する

つまり、「また出る」は、「また詰まる」のではなく、

“また作られる”のです。

🔁除去ケアがもたらす“詰まりやすい毛穴”という副作用

さらに厄介なのは、角栓を物理的に除去した直後の毛穴は、むしろ不安定になっているという事実です。

除去によって起こること:

- 毛穴が物理的に広がる(吸引・引きはがしの力)

- 皮膚表面のバリア機能が一時的に損なわれる

- 表皮が乾燥しやすくなる → 皮脂分泌が活性化する

つまり、“取れば取るほど”:

- 毛穴が広がり

- 酸化が進みやすくなり

- 皮脂が増え

- より角栓ができやすくなる

という再詰まりループの加速装置になってしまうのです。

🌀再発のロジック:再構築の「スピード」に負けるケア

重要なのはここです。

角栓が再形成されるスピードは、ケアの頻度よりも早い。

- 皮脂は常時分泌される

- スクワレンなどは最短6時間で酸化が始まる

- 一度除去しても、24〜48時間後には新たな混合層が再形成される

ということは、

週1の“取るケア”は、すでに再詰まりが始まってからの対処になってしまう。

これはちょうど、

毎週日曜だけ掃除するキッチンの排水溝と、

毎日少しずつ流してメンテナンスしている排水溝の違いに似ています。

どちらが詰まりにくいか?

答えは言うまでもありません。

❌だから「取る」「締める」だけでは足りない

よくあるケアはこうです:

- スクラブで削る

- パックで引き抜く

- 冷水で引き締める

でも、これでは原因に届いていない。

むしろ、「いま詰まってるものを除去して“気持ちをリセット”する」だけの行為になってしまう。

だから、“除去ベースのケア”だけでは、根本解決にならない。

✅必要なのは、「詰まらない構造」を育てる発想

再発しない毛穴を目指すなら、

ケアの視点を「取る」から「整える」へ変えなければいけません。

それはつまり:

- 皮脂の分泌と排出を“止めずに流す”

- 角質との混合を“固める前に動かす”

- 酸化が進行する前に“出口まで運ぶ”

こうした“動的構造”を毛穴の中に取り戻すこと。

次章では、まさにその実装例として、

「毛穴は流体である」という発想に基づいたケア=Chocobraの設計思想を深掘りしていきます。

💨第5章|“流れる毛穴”という新常識——流動性ケアの構造ロジック

毛穴ケアはこれまで、“詰まったら取る”が常識でした。

けれど、本記事をここまで読んでいただいた方には、

すでにお気づきかもしれません。

「角栓は構造の中で“生まれる”ものであり、

再発するのは“構造的に当然”だったのではないか?」

この構造を読み解くことで、私たちはまったく新しい視点に辿りつきました。

それが、**「毛穴は詰まるものではなく、流れるものである」**という新常識です。

🧠毛穴は“パーツ”ではなく“排出の動線”

従来のケアは、毛穴を「穴」として捉えてきました。

- 汚れがたまる場所

- 埋める or 引き締める対象

- 消したい“見た目上の欠陥”

しかし、皮膚生理学的に見ると、毛穴とは皮脂腺→表皮までの輸送経路=排出インフラなのです。

これはちょうど、キッチンの排水管や、道路の交通網のようなもの。

- 皮脂(=液体)が皮脂腺から“供給”され、

- 毛穴という「管」の中を“流れ”、

- 表面から“排出”される

この“動線”が正常に機能していれば、角栓は形成されません。

問題は、「構造はあるのに“流れが止まる”」ことなのです。

🔍なぜ“流れ”が止まるのか?

ここで、流れを止める要因を構造的に整理してみましょう:

| 要因 | 結果 |

|---|---|

| 皮脂の分泌過多 | 流れが飽和し、滞留しやすくなる |

| 古い角質の蓄積 | 粘性が増し、流動性が落ちる |

| 出口の角栓酸化硬化 | 通路がふさがれて、詰まりが発生 |

| 除去ケアの繰り返し | 毛穴が拡張&バリアが壊れ、さらに滞りやすくなる |

この表からわかるように、流れが滞るメカニズムは複合的。

だからこそ必要なのは、「一ヶ所を取る」のではなく、

構造全体の“流動性”を回復させることなのです。

💡流動性の回復こそが、ケアの新スタンダード

では、どうすれば毛穴の流れを整えられるのか?

ここで必要になるのが、「動かす」ケアという考え方です。

- 毛穴の中にたまった皮脂や角質を**“動かす”刺激**

- 流れをサポートする**“物理的な圧と振動”**

- それをサポートする**“粘度の高いジェルや成分”**

これは、従来の「落とす」「剥がす」ケアとはまったく逆のアプローチです。

目的は、流れを回復させること。

その結果、角栓が自然に“生まれにくくなる”。

つまり、私たちが目指すのは、角栓ができない状態をデザインするケアなのです。

🧬Chocobra開発チームがたどり着いた視点

Chocobraを開発するにあたり、私たちが一貫して守ったコンセプトがあります。

それが:

毛穴は「構造」であり、

ケアは「流体操作」である。

この考えを出発点に、

- やや硬めのシリコンブラシ

- 放射状に圧をかける形状

- 粘度の高い密着ジェル

- 毎日続けられる“2分間習慣”

という仕様をすべて、「構造の流れを回復させるため」に設計しました。

✅まとめ|“詰まる毛穴”から“流れる毛穴”へ

角栓を取るのではなく、

角栓が生まれないように、毛穴の動線を整える。

この視点に立ったとき、スキンケアの概念ががらりと変わります。

流れがある毛穴は、詰まりません。

流れがある毛穴は、黒ずみません。

流れがある毛穴は、無理に“取る必要”がなくなるのです。

次章では、いよいよその設計思想がどうChocobraに実装されたのか──

具体的な設計ロジックと技術解剖を通して深掘りしていきます。

🔧第6章|Chocobraの設計思想——動かす・ゆるめる・排出を促す技術解剖

もしあなたが「また詰まってきたかも」と思ってChocobraを手に取ったのなら、

それは単なる美容グッズではありません。

Chocobraは、「詰まりを取るための道具」ではなく、毛穴の“構造と流れ”をリセットするためのツールとして設計されています。

本章では、そんなChocobraに込められた技術的な思想と構造的な裏付けを、順に分解していきます。

🧠思想の出発点:「構造に手を添える」という考え方

開発チームが最初に掲げたキーワードは、

「“詰まった毛穴”に対して、“詰まりにくい構造”を育てるには?」

角栓は、皮脂と角質と時間の混合物。

ならば、“詰まり”という状態は、あくまで構造の歪みでしかない。

そこで私たちは「流れを止めない構造」に戻すために必要な3つの機能に着目しました:

- 動かすこと(摩擦と刺激)

- 留めること(接触と密着)

- 促すこと(排出の方向づけ)

これを“技術的にどう実装するか”が、Chocobra設計の本質です。

🌀1|「動かす」──やや硬めのシリコンブラシ構造

多くの毛穴用ブラシは「やさしさ」を前提に設計されており、非常に柔らかく、圧が分散されやすい構造です。

しかし、それでは毛穴の“中”の流れにまで影響を与えることができない。

Chocobraは、シリコンでありながら“やや硬め”の弾性設計。

これは、皮脂と角質の粘着物に対して「構造をゆさぶるだけの物理的圧」を加えるためです。

さらに、先端は“点”で接触する設計になっており、マルチアングルから角栓の芯にアプローチするように計算されています。

その結果、毛穴の内部で:

- 固まりかけた角質混合物が

- わずかに“ゆるみ”、

- 流れやすくなる

という動的変化が起こります。

🧴2|「留める」──高粘度ジェルで流さない設計

Chocobraのジェルは、「すぐ流れてしまう」のが難点だった一般的な洗顔料とは異なり、粘度の高さに強いこだわりを持っています。

その理由は明確です。

- 毛穴に圧をかける時間を確保したい

- ブラシと肌の接地面に摩擦と密着性を与えたい

- 動かされた皮脂を吸着し、排出しやすくしたい

通常の泡洗顔やサラサラクレンジングでは、皮脂が“浮く”だけで“動かない”。

Chocobraのジェルはその逆を目指しました。

肌に“留まる”ことで、構造的ケアの“土台”を支える。

この“ねっとり”感こそ、技術的機能性そのものなのです。

🧭3|「促す」──排出方向に沿ったラウンド配置

Chocobraの突起は、ただの直線的な毛ではありません。

放射状・ジグザグ・ランダム配列──この3つを組み合わせた独自構造により、毛穴の排出方向と一致するようにブラッシングが促される設計です。

その理由は、以下のような“皮脂の流れのクセ”に対応するため:

- 毛穴は中心から真上ではなく、やや傾斜をもって開いている

- 人によって左右差や皮脂腺の活性度が異なる

- ストレートな刺激だけでは“すり抜けてしまう”皮脂や角質がある

この「ラウンド動線構造」により、無意識でも毛穴の自然な流れを再現しやすいように設計されています。

🧪すべては“構造的メンテナンス”のための仕様だった

毛穴は、体の中で唯一「分泌物を常時排出し続ける小さな装置」です。

それが詰まるのは、“使い続けた排水口が滞留していく”ようなもの。

だからこそ、取り除くよりも、構造的な“流れ”を維持できる道具が必要だった。

Chocobraは、そのための**“リズムと圧と粘度”を備えた道具**なのです。

📝第8章|まとめ——角栓に向き合うということ

「毛穴の黒ずみ」「角栓の詰まり」

この2つは、スキンケアにおいて最も検索され、最も語られてきた悩みのひとつです。

でもその実態は、これまであまりにも“曖昧”に扱われてきました。

- 黒ずみ=汚れ?

- 詰まり=落とせばOK?

- 取れる=スッキリ=正解?

──本当に、そうだったのでしょうか?

この記事では、その“常識”にあえてNOを突きつけ、

構造、時間、流動性という3つの軸から「角栓の正体」に迫ってきました。

💡角栓とは「構造」であり、「現象」であり、「時間の痕跡」である

私たちの皮膚の中では、毎秒ごとに皮脂が分泌され、古い角質が剥がれ落ち、

それが毛穴という“動線”を通って排出されています。

この“流れ”が滞ると、やがて皮脂は酸化し、

ゲル状の混合物は硬化し、そして黒ずみとして可視化される。

つまり角栓とは、皮膚が本来持つ機能が、ほんの少しだけうまくいかなかった痕跡なのです。

🔁取るケアでは、構造は変わらない

私たちはずっと「取ること=ケア」と信じてきました。

でもその思い込みこそが、再発を招くループの原因だったのです。

構造が変わっていなければ、また角栓は生まれる。

だからこそ、「取る」のではなく「流れを整える」ことが、本質的な解決への第一歩となります。

🧭構造を知ったあなたは、もう迷わない

毛穴の中で起きていることを“構造”として理解できたとき、

ケアは「やらなきゃ」ではなく、「自然とやれるもの」に変わります。

- 詰まっているかどうかではなく、流れているかどうかを見る

- 劇的な変化よりも、昨日と今日の“滑らかさ”の違いを感じる

- 黒ずみを責めるのではなく、肌の構造をサポートする姿勢で向き合う

これはスキンケアにとどまらず、自分自身との向き合い方にもつながっていきます。

💬Chocobraは、角栓の“哲学”をプロダクトに落とし込んだ

「流れる構造を、肌に戻したい」

その想いからChocobraは生まれました。

シリコンブラシの角度、硬さ、密度。

ジェルの粘度と滞留時間。

毎日使える時間設計、手の角度、圧の加減。

すべては、“取る”ではなく“整える”ため。

詰まりにくい毛穴を、自分の手で“育てていく”ケアのため。

✅角栓に向き合うことは、「肌の構造」と「自分の構造」に向き合うこと

角栓は、もう敵ではありません。

それは、私たちの肌が生きている証であり、

そこに“構造”があるということの、確かな痕跡なのです。

だからこそ、向き合い方を変える。

責めず、止めず、ただ流れを取り戻すだけ。

今日からできるその一歩が、

あなたの毛穴の中に、そしてあなたの暮らしの中に、

小さな整いをもたらしてくれるはずです。

✅本記事の要点:

- 毛穴は構造体であり、角栓は内部で“生まれる”もの

- 黒ずみは酸化による時間経過の結果

- 除去では構造は変わらず、再発しやすくなる

- 「流す」「動かす」「整える」ケアこそが根本解決につながる

- Chocobraはこの構造哲学をベースに設計された“毛穴磨きツール”

🧴Chocobraは、公式サイトにて購入可能です。

詳細・使い方・レビューはこちら👇

👉 [Chocobra公式ショップAmazon店]