「角栓って、結局なに?」から始まる素朴な疑問

――“黒ずみ”や“詰まり”の裏にある、見えない構造の話

「角栓って、結局なんなんですか?」

この質問、実はChocobra開発チーム内でも何度となく出た話題でした。

毛穴の詰まり、いちご鼻、黒ずみ――

スキンケアで向き合うことの多いこの“角栓”という存在。

でも、考えてみてください。

- 黒ずみがある=汚れがついてる、ってこと?

- 鼻を押すと出てくる白いアレ、あれが角栓?

- クレンジングや酵素洗顔で取れる“あの感じ”が角栓の正体?

毎日のケアの中で、なんとなく“そういうもの”として扱っているけれど、

角栓の本当の中身や仕組みを、きちんと理解している人は実は少ないのではないでしょうか。

「そもそも、角栓ってどうやってできてるの?」

「なんでまた出てくるの?」

「放っておくとどうなるの?」

それは言い換えると、**「自分の肌の中で、何が起きてるのかを知らずにケアしている」**ということでもあります。

私たちはChocobraの開発を通じて、

この“角栓という構造”に本気で向き合ってきました。

そのなかで見えてきたのは、角栓は「汚れ」ではなく、

**肌のリズムと構造によって“生成されているもの”**だということ。

そしてこの“角栓の生成サイクル”に着目すると、

なぜ詰まりが再発するのか、なぜ黒ずみが戻ってくるのか――

その理由がすべてつながってくるのです。

この記事では、「角栓とは何か?」という素朴な問いを起点に、

皮脂のしくみ、毛穴の構造、角栓の“成分”と“進化の流れ”まで、

少しマニアックに、でも読みやすく解説していきます。

読後にはきっと、「今までのケアって、構造を知らずにしてたんだな」と気づくはず。

🔍第1章|角栓の成分と構造:それは“詰まり”ではなく“生成物”

――「角栓=ただの汚れ」では説明がつかない理由

角栓。

それは、毛穴の奥に詰まっている白くてにゅるっとしたアレ。

でも、その正体をちゃんと分解して考えたことはあるでしょうか?

「汚れでしょ?」

「皮脂が固まったもの?」

──うん、たしかに近い。でも、正確ではありません。

角栓とは、肌が“自然につくり出しているもの”。

しかも、それは“ただの詰まり”ではなく、**ある種の“構造物”**なのです。

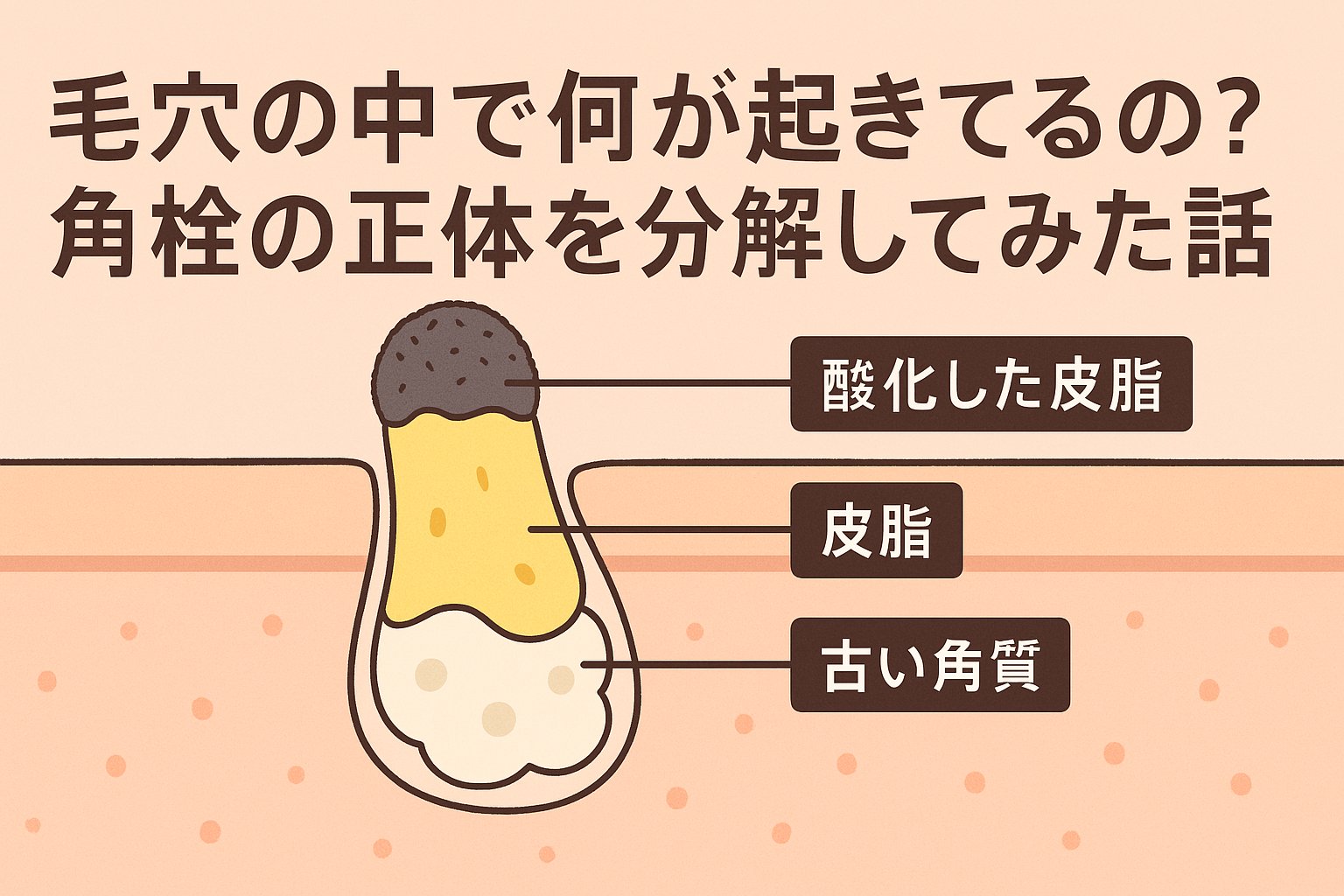

🧬角栓の主成分は“皮脂だけ”じゃない

角栓の成分を調べると、おおよそこのような構成比になります:

| 成分 | 割合 | 特徴 |

|---|---|---|

| 皮脂 | 約60% | 脂質。酸化しやすく粘性が高い |

| 角質 | 約30% | タンパク質。ターンオーバーで剥がれる肌片 |

| メラニン・毛・細胞片など | 約10% | 黒ずみや硬さの要因になる微細物質 |

つまり角栓は、「皮脂と角質のミックス素材」なのです。

皮脂腺で作られた脂と、毛穴の入り口で剥がれ落ちる角質が合わさり、

空気に触れながら酸化し、徐々に固まり、“立体物”として毛穴に居座るようになります。

🏗それは“できてしまう構造”があるから

ポイントはここ。

角栓は「たまたま詰まったもの」ではなく、

“詰まりたがる構造”によって自然に作られてしまっているという点です。

毛穴は筒状の構造をしており、その底にある皮脂腺から皮脂が分泌されます。

この皮脂がスムーズに排出されれば、何も問題は起こりません。

ところが…

- 角質が厚くなって排出口が狭くなる

- 空気と触れて皮脂が酸化・粘着化する

- 肌のターンオーバーが乱れて老廃物が増える

といった要因が重なると、皮脂の“出口”がふさがれやすくなるのです。

そこに角質が積もり、皮脂が滞り、固まり、定着する──

これが“角栓が生成されるプロセス”です。

🔍それは「肌のリズムの中で自然に起こる現象」

ここまででおわかりの通り、角栓とは「肌の怠慢」や「汚れのサボり」ではなく、

肌本来の生理的プロセスのなかで起こっている構造現象なのです。

- 肌はターンオーバーを繰り返している

- 皮脂は24時間、分泌されつづけている

- 空気は肌の常にまわりにある

この3つの条件が揃えば、**角栓ができるのはある意味“自然な流れ”**とも言えます。

だからこそ、「毎日クレンジングしてるのにまた詰まった」とか、

「洗顔したばかりなのに黒ずんでる」と感じるのは当然なのです。

あなたが悪いわけじゃない。それが構造なんです。

🧠科学的に見た角栓の動態(にじませ解説)

- 皮脂の主成分「スクワレン」は、酸素と反応すると酸化し粘性を増します(=出口で固まりやすくなる)

- 酸化した皮脂は角質との結合力が高まり、“排出されにくい”状態へ

- ターンオーバーの乱れにより、角質が過剰になった肌ほど「角栓になりやすい」傾向が報告されています

こうした知見からも、角栓は単なる“ゴミ”ではなく、

**肌の中で条件反射のように組み合わさって“生まれてしまう構造物”**であることがわかります。

✅まとめ:「角栓は“作られるもの”」という視点がケアを変える

角栓をただ“汚れ”として扱うと、

それを「取るか、残すか」だけの二択になってしまいます。

でも、その正体を知れば分かります。

角栓は「できる構造」があるかぎり、また生まれる。

だからケアの発想は、「取る」から「できにくくする」へ。

そして、「流れを整えて“詰まらせない”状態をキープする」ことが、

本当の意味での毛穴ケアになるのです。

次章では、この“角栓ができる理由”をさらに深掘りし、

皮脂や酸化、肌リズムといった観点から、なぜあの白い塊が生まれてしまうのかを読み解いていきます。

🔄第2章|なぜ角栓は生まれるのか?皮脂と酸化のリズム

――「詰まるべくして詰まっていた」皮膚のサイクル

角栓の正体が「皮脂+角質の生成物」であることは、前章でお伝えしたとおり。

ここからはさらに一歩踏み込み、**「なぜ角栓が生まれるのか」**を時間軸の視点から解き明かしていきます。

それはつまり、皮膚の内側で進んでいる“皮脂のリズム”と“酸化の速度”、

そして肌そのものの“時間の流れ”を理解するということ。

角栓は“構造の中にできる”。

だけどそれは、“時間の中でも育っている”。

⏳皮脂は止まらない:常時分泌される“うるおいの材料”

まず、角栓の主成分である皮脂について。

皮脂は、肌の内側にある皮脂腺から、24時間ずっと分泌され続けています。

その役割は多岐にわたり:

- 肌表面に皮脂膜をつくって水分の蒸発を防ぐ

- 外的刺激(紫外線や雑菌など)からのバリアを形成する

- 適度な脂分を保つことで、肌を柔らかく保つ

つまり皮脂は、肌にとって“なくてはならない守りの素材”。

だけどこの**「止まらない」性質**が、詰まりの引き金になるのです。

🌬酸化は静かに、でも確実に進んでいく

分泌されたばかりの皮脂は透明でさらっとしていますが、

これが空気に触れることで、時間とともに酸化します。

酸化の初期症状として:

- 粘度が高まり、べたつきやすくなる

- 色が黄色〜茶褐色に変化

- 他の成分(角質・ほこり)とくっつきやすくなる

といった変化が起こり、“固まりやすく、取れにくい”状態へと進行していきます。

特に皮脂の中でも「スクワレン」という成分は酸化しやすく、

ある調査によれば、分泌から48時間以内には酸化が始まり、

72時間を過ぎると黒ずみとして視認できる状態になるとも言われています。

🔁酸化→粘着→固着:角栓の“進化ルート”

ここで、角栓ができるまでのプロセスを整理してみましょう。

- 皮脂が分泌される(0時間)

- 空気に触れて酸化が始まる(〜48時間)

- 酸化によって粘着性が増し、角質と結びつく

- 時間が経過すると、毛穴の奥で“固着”して角栓化

- 放置すると酸化が進行し、黒ずみとして可視化される(〜72時間以降)

こうして角栓は「できて」「定着して」「黒ずんでいく」わけですが、

その始まりは、ごく普通の皮脂の分泌からスタートしていることがわかります。

📉ターンオーバーの乱れが“角質の過剰”を加速する

もうひとつの要因は、角栓のもう半分を占める角質です。

角質は本来、肌のターンオーバー(約28〜40日周期)に従って自然に剥がれ落ちるもの。

しかしストレスや乾燥、睡眠不足などによってこのリズムが乱れると…

- 古い角質が蓄積しやすくなる

- 剥がれずに毛穴周辺に残る

- 皮脂と混ざって“角栓の芯”となる

という流れが起こりやすくなります。

**「詰まりやすい肌」とは、ターンオーバーが乱れて“余分な角質が居座り続けている肌”**だといえます。

🧠補足メモ:構造+時間=角栓の自然現象

- 皮脂腺は毎日活動している

- 酸化は48時間以内に始まる

- 角質は代謝リズムに左右される

これらを掛け合わせると、**角栓は放っておけば“自然とできてしまう”**ことがわかります。

それは汚れではない。

怠惰でもない。

肌の中の構造と時間のルールに従って、起きているだけ。

✅まとめ:「また詰まった」は、当然だった

ここまで読んで、もしあなたがこう思ってくれたなら──

「あ、これって私のせいじゃなかったんだ」

──それが、この章のいちばん大事なポイントです。

角栓は、肌の内側に流れる“止まらないリズム”と“止まる構造”がぶつかって生まれるもの。

この「時間のズレ」こそが、詰まりの根本原因なのです。

次章では、そうして生まれてしまった角栓に対して、

なぜ“取るだけ”のケアでは再発してしまうのか、

そしてどんなアプローチが必要なのかを、ケアの視点から解説していきます。

🧼第3章|取るだけじゃダメ?角栓が再発しやすい3つの原因

――“また詰まる”をくり返す肌のサイクルとは?

「角栓ケア、がんばってるのにまた戻ってる気がする」

「洗顔してるのに、毛穴の黒ずみがリセットされない」

こんなふうに感じたことはないでしょうか?

それもそのはず。

角栓というのは、「取ったら終わり」ではなく、**“再発を前提とした生成物”**だからです。

この章では、角栓がなぜ何度も同じ場所にできてしまうのか?

“取るだけ”では解決しない理由を、3つの角度から解き明かします。

☝️原因①|流れが整っていないから、また詰まる

もっとも大きな理由は、皮脂の“出口”である毛穴の流れが改善されていないこと。

角栓を物理的に取り除いても、その奥では皮脂が分泌され続けています。

にもかかわらず排出路が塞がったままでは、また皮脂が溜まり、同じ位置に詰まりが再形成されてしまう。

いわば、

「詰まってる=流れが止まっている」

→「取った=一時的に空いた」

→「でも流れを整えてない=また止まる」

というループ。

“出せる仕組み”を整えていない限り、詰まりは繰り返される構造なのです。

✌️原因②|“角栓が抜けたあとの毛穴”が無防備になっている

もうひとつ重要なのが、**「角栓を取ったあとの毛穴」**の状態。

実は角栓が抜けたあとは、毛穴がぽっかり開いた状態になります。

このときの毛穴は非常にデリケートで、外気・紫外線・乾燥の影響を受けやすくなっているのです。

そしてこの“開いたままの毛穴”が次に起こすのは、

- 乾燥によるバリア機能の低下

- 肌が「守らなきゃ」と皮脂を過剰に分泌

- その皮脂がまた詰まりの種になる

という悪循環。

**「抜いたはずなのに、前より目立つ」**という体験には、こうした背景があります。

🤲原因③|肌が“排出のリズム”を覚えていない

皮膚には、**“動かさなければ滞る”**という特性があります。

- 血流

- 老廃物

- 水分

- そして皮脂

これらは日々、肌の中で静かに流れています。

ところが加齢や生活習慣、ストレス、摩擦などによってこの流れが滞ると、肌は“出す力”を失ってしまう。

その結果:

- 皮脂がうまく排出されず、毛穴に溜まる

- 古い角質が剥がれず、毛穴に残る

- 角栓が“詰まり”として再発する

というリズムが繰り返されます。

「角栓を取ること」はリセットであっても、再発防止にはなっていない。

根本から“排出の流れ”を再教育するようなケアが必要です。

🧠補足:取るケアの落とし穴

| ケア手段 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| シートパック | 簡単&見た目の変化が出やすい | 毛穴が無防備に開きやすい |

| スクラブ | 即効感がある | 摩擦でターンオーバーを乱す可能性 |

| 酵素洗顔 | タンパク質を分解できる | 肌が敏感な時期には刺激になることも |

| 吸引器 | 視覚的にはスッキリ | 毛穴を傷つけやすく、乾燥しやすい |

こうしたケアは「一時的な快感」を得られる反面、

“詰まりにくい構造”にはならないことを理解しておく必要があります。

✅まとめ:「取る」だけでは、“またできる”構造は変わらない

角栓は、“また生まれる前提で作られている”ようなもの。

そのサイクルを変えるには、“流れ”と“排出”のしくみを整えることが欠かせません。

- 出口を開けて、滞りを防ぐ

- 毛穴の「開きっぱなし」を回避する

- 肌のリズムに沿って、排出を習慣化する

こうした視点でケアを見直すと、角栓との付き合い方も変わってきます。

次章では、そんな構造的な角栓ケアのために必要な“予防的アプローチ”について、

どんなケアが有効で、何を習慣にしていけばいいのかをご紹介していきます。

💡第4章|角栓ができない肌へ:構造から見直す予防ケア

――「取る」より「詰まらせない」。ケアの軸を変えてみる

これまで角栓に悩んできた人にとって、

“予防ケア”という考え方は少し意外かもしれません。

なぜなら角栓は「できたから取る」「黒ずんだから消す」という“後追い”の対応が当たり前だったから。

でも、角栓は“できる構造”の中で生まれるもの。

であれば、その構造自体を整えることが、本来のケアの在り方ではないでしょうか?

この章では、角栓ができにくい肌を育てるための「構造的な予防ケア」について、

物理・生理・習慣の3方向から整理していきます。

🛠️1|まずは“詰まりにくい構造”を作ること

角栓は、毛穴の「狭くなった出口」に皮脂と角質がたまってできるもの。

だからケアの第一歩は、「流れを詰まらせない通路」を維持することです。

この通路を確保するには:

- 毛穴周囲の角質をやわらかく保つ

- 皮脂の過剰な粘着を防ぐ

- 微細なマッサージなどで“動かす”こと

が効果的です。

特に「動かすケア」は、滞った皮脂を表面に押し出すサポートになり、

“角栓になる前に排出する”という本来のリズムに近づけてくれます。

🔁2|流れを生む刺激は“やさしい圧”でOK

ここで大事なのは、「強くこする=効果的」ではないこと。

Chocobraのケア設計でも重視したのが、“必要十分なやさしい刺激”。

たとえば:

- シリコンブラシでの1分マッサージ

- 軽く円を描くようなタッチでの刺激

- 高密着のジェルが皮脂を包み込むサポート

など、“無理なく続けられるケア”こそが、長期的な流れの安定に寄与します。

圧をかけすぎると、皮膚が「守ろう」として逆に皮脂を増やしてしまう場合もあるので注意。

🌿3|排出→保湿→引き締めの「出入り口ルーティン」

角栓予防には、「出すだけ」ではなく、そのあと“閉じる”ケアも不可欠です。

基本の流れはこうです:

- 出す → 皮脂や老廃物をやさしく排出する(マッサージ、洗顔)

- 整える → 肌に水分を与えて保湿する(化粧水)

- 閉じる → 開いた毛穴を引き締める(ビタミンC美容液など)

これにより、毛穴が「出したあとに開きっぱなし」になるのを防ぎ、

再び詰まりにくい環境を作ることができます。

📅4|継続が“構造そのもの”を変えていく

肌の構造は、一朝一夕で変わるものではありません。

でも、毎日続けることで少しずつ“角栓のない状態”を肌が覚えていきます。

この継続のために必要なのは:

- 時間をかけすぎない(3分以内)

- 手順がシンプルである

- 肌への実感がある(スッキリ・なめらかなど)

つまり、“結果”ではなく“続けられる仕組み”が、ケアには大事だということ。

その意味で、予防ケアとは「肌の習慣を整えること」でもあるのです。

🧠参考のひとこと:皮脂は止まらない。だから“詰まらせない”

皮脂は、肌を守るために必要だから分泌されている。

止まらないものを、止めることはできない。

だからこそ、「止まらないものが詰まらない構造」を育てることが、

角栓ケアの本質的なアプローチになります。

それは一見まわり道のようでいて、

実は“繰り返さない肌”への一番の近道でもあります。

✅まとめ:「取る前に、詰まらせない」が最短ルート

角栓ケアにゴールはありません。

けれど“詰まりぐせ”をやさしく断ち切ることはできる。

- 詰まる構造をやわらげる

- 詰まる前に出してあげる

- 出したあとはしっかり閉じる

このサイクルを肌が覚えたとき、

きっとあなたは「毛穴の詰まりを気にしていた時間」を忘れることになるはずです。

次章では、ここまでの内容をまとめつつ、

角栓に悩むすべての方へのメッセージと、行動へのヒントをお届けします。

🌱第5章|まとめ:「角栓=構造の結果」という視点が変えてくれること

――もう、「私の毛穴、ダメなんだ」って思わなくていい。

角栓に悩むとき、私たちはつい“自分のせい”にしてしまいがちです。

「ちゃんと洗ってないからかも」

「脂っぽいから仕方ないよね」

「またサボっちゃった」――

でも、ここまでの記事を読んでくださったあなたなら、

もうお気づきかもしれません。

角栓は、“肌の中にある構造と時間の結果として自然に生まれてしまうもの”。

つまり、「詰まりやすい肌」ではなく、

「詰まりやすい構造」がそこにあっただけなのです。

🔄角栓は、ただ“できる場所”にできていただけ

皮脂が出て、角質が積もり、空気に触れて酸化して、

それが排出されずに毛穴にとどまる。

この一連の流れは、怠けたからでも、サボったからでもなく、

肌のごく自然な営みの中で起こっていることでした。

だから、必要なのは「もっと強く洗うこと」ではなく、

“詰まりにくい流れ”を肌に覚えてもらうこと。

この視点があるだけで、スキンケアとの向き合い方がぐっとやさしくなるはずです。

🌿予防とは、“こまめな掃除”ではなく“流れを止めないこと”

毎日の3分のケアで、

ほんの少しだけ毛穴を動かしてあげる。

皮脂を押し出してあげる。

開きっぱなしにしない。

それだけで、肌の構造はすこしずつ変わっていきます。

角栓が“できにくい場所”に変わっていくのです。

予防とは、“溜めないこと”じゃない。

“流し続けること”。

それが、角栓との付き合いを前向きに変えてくれる、もうひとつの選択肢です。

✅最後に:構造を知ると、気持ちも変わる

この記事を読んだあなたが、

「角栓=汚れ」ではなく「角栓=構造の結果」と捉え直せたなら、

それはとても大きな一歩です。

毛穴ケアは、難しくて、繊細で、正解が見えにくい。

でも、自分の肌のことを知って、構造を整えて、流れを守る。

その積み重ねが、未来の“毛穴の不安”を手放していくことにつながります。

今日も肌と、ちょっとだけ仲直りできますように。

🧴Chocobraは、公式サイトにて購入可能です。

詳細・使い方・レビューはこちら👇

👉 [Chocobra公式ショップAmazon店]