「角栓って、固まってるってどういうこと?」

――それ、ただの“汚れ”じゃなくて“物質の変化”かもしれません

洗顔しても、保湿しても、何かが詰まってる感じがする。

毛穴の奥に残るざらつきや、黒ずんで浮かび上がる小さな点。

私たちはそれを「角栓」と呼び、長年悩んできました。

けれど、ふとこんな疑問が湧いたことはありませんか?

「角栓って、なんで固まるの?」

「そもそも、なんで“詰まり”って起こるの?」

皮脂は液体なのに。

分泌された直後は、もっとさらっとしていたはずなのに。

なのに時間が経つと、白くて硬くて、毛穴を塞ぐような塊になる。

どうして? 何が起きてる?

そう考えていくと、あるひとつの仮説にたどり着きます。

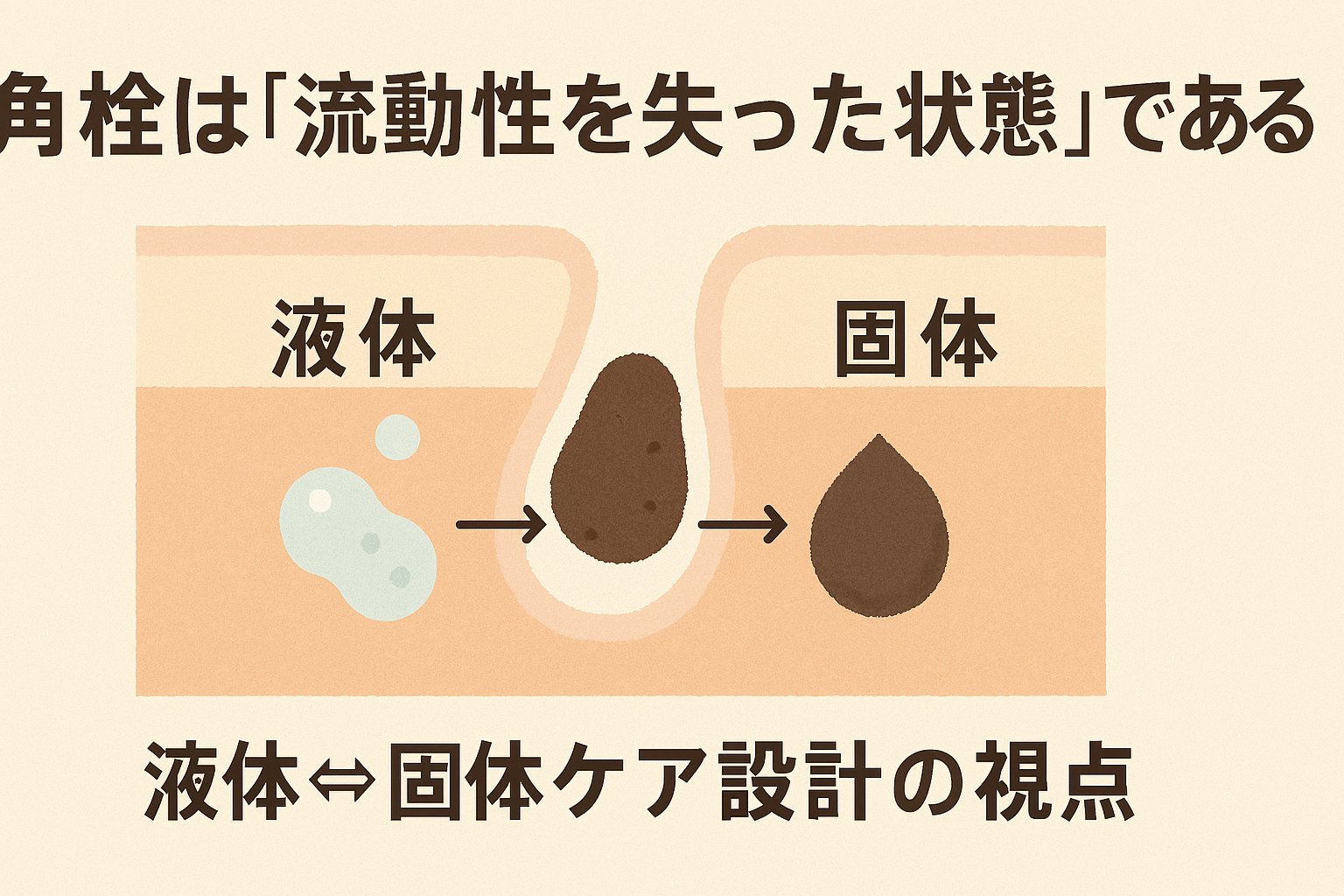

角栓は「構造物」ではなく、「流動性を失った状態」なのでは?

つまりそれは、皮脂という“本来は流れているべきもの”が、

何らかの要因で動かなくなり、固まり、そこに留まってしまった結果だということ。

この視点で角栓を見つめ直すと、

ただ“取るべきもの”ではなく、“動かす必要のあるもの”という

ケアの前提がまるごと変わってきます。

この記事では、角栓を「物質の変化=液体→固体」という観点から見直し、

なぜ皮脂は止まり、固まり、詰まりへとつながってしまうのか?

そしてそれに対してどんなケア設計が必要なのか?

“状態”としての角栓にフォーカスしたアプローチを展開していきます。

読み終わる頃には、きっとあなたの中で、

角栓との向き合い方に新しい「軸」が生まれているはずです。

🔍第1章|角栓は“構造物”ではなく“状態”だった?

――皮脂がそこに「ある」のではなく、「止まってしまった」だけだとしたら

毛穴に詰まった白い塊、角栓。

見た目や触り心地から、「何かが詰まっている=異物」だと捉えがちですが、

実はその中身のほとんどは、**“本来自分の肌が出しているもの”**です。

そう。角栓は、「外から来たもの」ではありません。

皮脂と角質という、**自分の体内で生成されたものの“変化した結果”**なのです。

🧪構造ではなく「状態の変化」としての角栓

角栓の約60%は皮脂、30%は角質、残りはメラニン・微細な汚れなどで構成されています。

皮脂も角質も、それ自体は悪いものではありません。

- 皮脂は肌を守り、水分の蒸発を防ぐ

- 角質はターンオーバーにより自然と剥がれ、肌表面をなめらかに整える

でもこの2つが組み合わさり、動きを止め、空気に触れて酸化し、時間の中で“硬化”していくと、

私たちが悩まされる“角栓”という形になって現れるのです。

つまり角栓とは、もともと「流れていた」ものが、

“流動性を失った状態”でそこにとどまっている現象に他なりません。

🔄液体だった皮脂は、なぜ“固体化”してしまうのか?

皮脂は分泌された瞬間は液体で、毛穴を通って肌表面に広がっていきます。

しかしこの皮脂が酸化したり、角質と混ざったり、あるいは外気に触れたりすることで、

粘度が高まり、粘着性を持ち、動きにくくなるのです。

これが、いわば「液体 → 固体」への移行。

- 出口が狭ければ、皮脂は“詰まりやすくなる”

- そこに角質が落ちれば、“混ざって固まる”

- 動きが止まれば、さらに皮脂が溜まり、“押し固められる”

これらの過程が進行していくと、

皮脂は“もとの流動性”を失い、立体的な「角栓」へと変化していきます。

💡“角栓は作られる”のではなく“変化する”

この視点で見ると、角栓は“作られる”というより、

**肌の中の物質が「変化していった結果」**だとわかります。

- 「皮脂が出る」→ 正常な状態

- 「流れずにとどまる」→ 停滞

- 「酸化して変質」→ 粘着化

- 「角質と結合」→ 固化=角栓完成

このプロセスは、あくまで「状態の連鎖」。

“異物が侵入した”のではなく、

“自分の中で動かなくなった”ことが原因なのです。

🧠なぜこの視点が重要なのか?

従来のケアの多くは、角栓を“構造物=塊”とみなしてアプローチしてきました。

- 吸引して「取り去る」

- パックで「引き抜く」

- 酵素で「分解する」

もちろん、これらのアプローチも一時的には有効です。

ですが、「流動性を失った状態」として角栓をとらえるなら、

本当に必要なのは、**“もう一度流せる状態に戻す”**ことなのではないでしょうか。

✅まとめ:角栓とは「止まってしまった皮脂」である

角栓を“取り除く対象”として見るか、

“元の状態に戻すべきもの”として見るか。

この視点の違いが、ケアの方向性を大きく変えます。

- 固まったものを除去するケア → 短期的にはスッキリ。でも繰り返す

- 固まりかけたものを「流せる状態に戻す」ケア → 再発を予防しやすい

次章では、この“流動性の喪失”がどのように起こるのか、

皮脂の物性変化や酸化、そして時間的プロセスに注目して掘り下げていきます。

🧬第2章|皮脂はなぜ固まるのか?液体→固体の変化を追う

――角栓の正体は、変質した“時間の経過した皮脂”

角栓の正体は、「もともと液体だった皮脂が、何らかの要因で固まってしまった状態」である――

この視点に立つと、自然と次の問いが浮かびます。

「じゃあ、皮脂はどうして固まるの?」

この章では、皮脂という物質が持つ“流動性”の特徴と、

それがどのように変化し、角栓という「詰まり」になっていくのか、

物理的・化学的な観点からひも解いていきます。

🔍皮脂はどんな成分でできている?

皮脂は、皮脂腺から分泌される“肌を守るオイル”です。

その内訳は以下のようになっています:

| 成分 | 割合 | 役割 |

|---|---|---|

| トリグリセリド(中性脂肪) | 約40〜60% | エネルギー源、うるおい保持 |

| ワックスエステル | 約20〜25% | 水分蒸発防止、皮膚保護 |

| スクワレン | 約10〜15% | 酸化しやすい、膜形成 |

| 遊離脂肪酸・コレステロール | 残り | 皮膚常在菌のエサにもなる |

ここで注目したいのが、「スクワレン」という成分。

このスクワレンは非常に酸化しやすい性質を持っており、

酸素に触れることで数時間〜1日程度で変質し始めます。

🧪酸化 → 粘性上昇 → 固化の流れ

皮脂が分泌された瞬間は、透明でさらっとした液体。

ところが、この皮脂が毛穴内にとどまり、空気に触れる時間が長くなると──

- スクワレンが酸化

- 脂肪酸同士が絡み合い、粘度が上がる

- 周囲の古い角質などと結合し始める

- 流れを失い、定着・固化する

というプロセスをたどります。

酸化による粘性の上昇は、

ちょうどドレッシングのオイルが長時間放置されて“どろっとしてくる”状態に似ています。

⏳皮脂の変質は、48〜72時間で始まる

ある研究では、皮脂が分泌されてから:

- 48時間以内に酸化変質がスタートし

- 72時間後には黒ずみが可視化されるレベルになる

という変化が報告されています。

つまり、皮脂が毛穴内に3日もとどまっていれば、ほぼ確実に“変質・固化”する可能性があるということ。

この「時間の中での変化」こそが、角栓生成の根本メカニズムなのです。

⚠️「溜めないこと」が、最大の予防

皮脂そのものをなくすことはできません。

むしろ、適量の皮脂は肌を守るために必要な存在です。

大切なのは、“皮脂を毛穴の外へ流し続けられる状態”を保つこと。

これを怠ると、皮脂は毛穴の中で:

- 酸化し

- 固まり

- 居座り

- さらに新しい皮脂が押し寄せてくる

という“詰まりのループ”に入ってしまいます。

つまり角栓は、皮脂そのものが悪いのではなく、

皮脂が「流れなかった時間の蓄積」なのです。

🧠皮脂の「動態」と向き合うことがケアの本質

毛穴にとって重要なのは:

- 皮脂を止めないこと(排出の流れ)

- 皮脂を固めないこと(酸化・粘着防止)

この2つの視点です。

だからこそ「詰まりが気になるから皮脂を取ろう」という発想ではなく、

「皮脂をスムーズに出し続けられる環境を整える」ことが角栓予防の基本になるのです。

✅まとめ:角栓は「動かない皮脂」の最終形

皮脂があるのは当然。

でもそれが“止まってしまう”と、やがて固まり、詰まり、角栓になる。

角栓は、何かが付着したのではなく、

「時間とともに変質した皮脂のなれの果て」なのです。

この視点を持つだけで、ケアの優先順位が変わってくるはず。

次章では、こうした“止まって固まった皮脂”に対して、

どうすれば「再び動かす」ことができるのか?

ジェルやマッサージを活用した、流動性ケア設計について具体的にご紹介します。

🧴第3章|「ゆるめて流す」ケア設計:ジェル×マッサージの視点

――“押し出す”から“動かす”へ。角栓ケアのパラダイムシフト

ここまでで、角栓とは「固まった皮脂の状態変化」であり、

放置された皮脂が酸化して固まり、毛穴にとどまってしまった結果であることがわかりました。

では、そんな“固まって動かなくなった皮脂”をどうケアすればいいのでしょうか?

- 無理やり引き抜く?

- 酵素やオイルで溶かす?

- ピンセットでつまみ出す?

どれも「結果としては一時的に取れる」かもしれませんが、肌への負担や再発のリスクは残ります。

だからこそ私たちは考えました。

角栓は“取る”のではなく、“動かせばいい”のでは?

💡ケアの原則:固まったものは「ゆるめてから流す」

角栓ができる原因は、「皮脂が止まってしまったこと」でした。

ならば、その皮脂が再び流れる状態に戻れば、角栓は自然と動き出すはずです。

このとき大事なのが、「ゆるめて→動かす」という2ステップのアプローチ。

① ゆるめる

- 角栓に吸着した皮脂と角質を柔らかくする

- 固まった皮脂に水分や油分を与え、粘度を下げる

- 酸化膜を包み込むような素材で“浮かせる”

② 動かす

- 毛穴の中に“流れ”を生む

- ブラシや指先でやさしく圧をかける

- 押し出すのではなく“促す”

この「ゆるめて流す」思想に基づいて設計されたのが、

Chocobraのジェル×マッサージというケア設計です。

🧴ジェルの役割:密着・包み込み・すべり

Chocobraの専用ジェルは、ただの「クレンジング代わり」ではありません。

- 高粘度処方で肌にぴたっと密着

- 毛穴に残った皮脂や汚れを**“包み込む”ように浮かせる**

- マッサージの“すべり”をよくし、肌への摩擦を抑える

この設計によって、角栓に“急激な刺激”を与えることなく、

やさしく“溶けはじめた皮脂”を取り囲み、流動性を回復する下地を整えます。

🪥マッサージの役割:圧ではなく、流れをつくる

ブラシによるマッサージも、“押し出すため”ではありません。

あくまで目的は「毛穴に動き=流れを与えること」。

- あえて“やや硬め”に設計されたシリコン毛が、角栓に**“負けない圧”**を実現

- 放射状の毛先が複雑に入り組んだ毛穴にアプローチ

- 1分間のやさしい円運動で、皮脂を“引き出す方向”へ誘導

これにより、**「流動性が生まれる→ゆるんだ皮脂が出口に向かう」**という

本来の“排出サイクル”が再現されていきます。

⏱3分のルーティンで「ゆるめ→動かす→流す」まで完結

実際のケアは、以下のステップで構成されます:

- ジェルを塗布(約30秒)

- マッサージ(約1分)

- 洗い流し(約30秒)

- 保湿+引き締めケア(約1分)

合計3分で、角栓を「浮かせ→動かし→出す」までが完結。

しかも肌への負担は最小限。

この“短いけど正しい”ルーティンが、**「角栓を戻らせない習慣」**になっていくのです。

✅まとめ:「動かす」ことで、角栓は“また詰まらなくなる”

角栓ケアの本質は、取ることではなく、

“詰まりにくい状態を育てること”。

そしてそのために必要なのは、

- 固まる前に“流せるようにする”ケア

- 肌が“流れ”を覚えるための刺激

- 無理なく続けられる「ルーティン化」

こうした視点から設計されたケアこそが、

角栓の本当の“再発防止策”になり得ると、私たちは考えています。

次章では、より構造的に「毛穴という出口管理」の視点から、

流動性を保つためにどんな状態を維持すべきかを深掘りしていきます。

🔁第4章|毛穴に必要なのは、流動性の維持と出口管理

――皮脂が“詰まらずに流れ続ける”ためにできること

ここまでの章で、角栓とは「流れが止まり、固まった皮脂」であり、

その状態を元に戻すためには「ゆるめて流す」ケア設計が有効であることをお伝えしてきました。

では最後に、角栓を再発させない=皮脂を止めない状態を維持するには、

毛穴そのものの「出口管理」をどう整えるべきか――

肌構造から見た“再発防止の仕組み”について考えていきます。

🕳️毛穴は「出口」である。だから“出口の状態”が命

毛穴は、皮脂を肌表面に排出するための通路です。

この「出口」が詰まっているか、開きすぎているか、汚れているかによって、

皮脂の“流れやすさ”は劇的に変わります。

つまり、**角栓ケアの本質は「毛穴の出口をどう保つか」**に集約されます。

- 狭すぎると詰まりやすい

- 開きっぱなしだと乾燥や酸化が進行

- 弾力がなければ“動かす力”も弱くなる

毛穴の「開閉」「柔軟性」「清潔さ」――

この3点を整えることが、皮脂の流動性を守る鍵になるのです。

🌀出口が“止まる”3つの原因

ではなぜ、毛穴の出口が詰まってしまうのか?

その主な原因は、以下の3つに集約されます:

① 角質肥厚

肌表面のターンオーバーが乱れ、古い角質が排出されず毛穴周りに蓄積。

出口が“膜のようにふさがれる”状態に。

② 酸化した皮脂の蓄積

流れなかった皮脂が酸化し、粘性が高まり毛穴の中で居座る。

次の皮脂の出口を“内側から塞ぐ”。

③ 毛穴の弾力不足

年齢や乾燥により、毛穴周囲の筋肉や皮膚が柔軟性を失う。

「開いたら閉じる」「動いたら戻る」弾性がなくなり、詰まりやすくなる。

これらを防ぐには、毛穴の環境そのものを「常に動かし、整え続ける」ことが重要です。

🌊“流動性の維持”とは、毎日の小さな動きの積み重ね

流れは、放っておけばすぐに止まってしまいます。

だから「ケア」とは、特別な日だけのスペシャルメニューではなく、

毎日の中で“止めない”習慣をつくること。

Chocobraが提案している3分ルーティンも、この思想に基づいています:

- 高密着ジェルで皮脂の動線を確保

- マッサージで“排出刺激”を与える

- 洗顔で“出口の滞留物”をやさしく流す

- 保湿・引き締めで毛穴の「弾力と開閉力」を回復させる

この一連の流れを**“毎日ほんの少し”ずつ繰り返す**ことが、

毛穴の出口管理=「流動性を保つ毛穴」の育成につながるのです。

🧠肌は“流れ”を記憶する器官である

皮脂がスムーズに出た日、肌は軽くなる。

流れが生まれると、毛穴も“詰まらない状態”を覚えていく。

実は肌は、外部からの刺激やリズムに応じて**「動きのクセ」を学習していく器官**です。

これはマッサージや血行ケア、表情筋トレーニングなどと同様、

毛穴にも“排出のクセ”を身につけさせることが可能なのです。

そのためには:

- やさしい刺激を継続すること

- 一時的な快感より「ルーティン性」を優先すること

- “変化が出なくてもやめない”しぶとさを持つこと

こうした視点で毛穴と向き合っていけば、

やがて「詰まる前に、出ていく」流れが自然に保たれていきます。

✅まとめ:「毛穴管理」とは、“出口管理”である

毛穴に必要なのは、洗いすぎでも、引き抜く力でもなく、

**「皮脂がスムーズに出ていく出口を維持する仕組み」**です。

それはつまり:

- 詰まらせないための流動性の維持

- 開きっぱなしにさせない引き締めと保湿

- 動きを止めない日々のやさしい刺激

角栓ケアを“構造の分解”から“状態の維持”へシフトすることで、

毛穴との付き合い方はきっと変わっていきます。

次章では、ここまでの内容を総まとめし、

“角栓に悩まない未来”に向けたメッセージと、ケアに取り入れるヒントをお届けします。

🌱第5章|まとめ:“流す”ためのケアで、角栓を「できにくくする」

――詰まりのない毛穴は、動いている毛穴だった。

角栓ができる理由を「汚れが溜まったから」とだけ考えていると、

ケアはどうしても“取り除く”ことに偏りがちになります。

でも今回ご紹介したように、角栓はもともと液体だった皮脂が動きを失い、固体化してしまった状態。

それは異物ではなく、自分の中で止まったもののなれの果て。

つまり角栓ケアとは、**「流動性を取り戻すケア」**でもあるのです。

🔄固まる前に、動かして流す。毎日の“ほんの3分”が変えること

角栓は、皮脂がそこに“ある”からできるのではなく、

“動かない”から、そこにとどまってしまう。

だからこそ:

- 固まりかけた皮脂をゆるめて

- 動かす刺激を与えて

- 自然に排出できる流れを作る

この3ステップを無理なく続けることが、角栓の“再発ぐせ”を断ち切るカギになります。

💧毛穴の流れを守ること=肌との関係性を変えること

毛穴の状態は、肌の内側の“流れのコンディション”そのもの。

流れがあれば、溜まらない。

流れがなければ、詰まる。

それはとてもシンプルで、でも見落とされがちな真実です。

“詰まらない状態”は、特別な何かをすることで生まれるのではなく、

“止めない”という選択を続けることから始まる。

それが、肌と自分の関係性を少しだけやさしくしてくれるのです。

✅最後に:角栓に悩まない未来は、“流れ”の中にある

角栓を気にする日々は、なんとなく肌にも、自分にも、疲れてしまうもの。

だけどそれが、「取らなきゃ」ではなく「流れてるから大丈夫」に変わったとき、

スキンケアの時間はちょっとだけ前向きになれるはずです。

ケアのゴールは“角栓ゼロ”じゃない。

“角栓ができにくい肌”を、育てていくこと。

今日からできるのは、ほんの3分の“動かすケア”だけかもしれない。

でもそれは、角栓に悩まない未来をつくる、小さなスタートなのです。

🧴Chocobraは、公式サイトにて購入可能です。

詳細・使い方・レビューはこちら👇

👉 [Chocobra公式ショップAmazon店]