「磨く=ゴシゴシする」じゃない?ケアの本質を問い直す

――毛穴のために“やさしく磨く”って、結局なにをしているの?

「やさしく磨くように洗ってください」

「摩擦は肌にNG。でも“動かすこと”は大事です」

「ブラシケアは“適度な圧”がカギ」

──毛穴ケアに関するアドバイスで、こんな言葉をよく目にすると思います。

けれど、ここでちょっと引っかかりませんか?

“磨く”って、結局なにをしているの?

“やさしく”って、どれくらい?

圧と摩擦って、そもそもどう違うの?

肌にとって摩擦は避けるべき刺激とされながらも、

一方で「動かすこと」や「ブラシで流すケア」が肯定される場面も多く──

**“摩擦のグレーゾーン”**を私たちは日々手探りで歩いているのが実情です。

💡“動かす”ケアは、なぜ効果を感じるのか?

たとえば:

- ゴシゴシ洗顔をやめたら、むしろ肌のざらつきが増えた

- 優しくしすぎて、何も変わらない気がする

- 柔らかすぎるブラシでは物足りない

- 「やさしく洗ってください」に限界を感じている

こういった声の裏には、“動かしたいけど傷つけたくない”というスキンケアジレンマが隠れています。

けれど、科学的・物理的に見れば、

“磨く”という行為にはちゃんと意味があります。

肌表面で起きている“摩擦”や“圧”の正体を紐解けば、

そこには「流れを促す」「滞りを解く」「出口を整える」という、毛穴ケアの核心に迫るメカニズムが存在しているのです。

✅本記事のゴール:「磨くとは何をしているのか?」をマイクロ視点で再定義する

この記事では、

- 肌表面で「摩擦」や「圧」が起こしている物理現象とは何か?

- それは角質や皮脂にどう作用しているのか?

- 強すぎる・弱すぎる刺激との境界線とは?

- 結果として“磨かれた毛穴”には何が起きているのか?

という点を、スキンケアの現場感と物理的な視点の両面からひも解き、

「摩擦を怖がらず、正しく設計する」という新しい磨きケアの考え方をご提案します。

読むことで、「やさしく洗う」がただの曖昧なアドバイスではなく、

自分の手で“毛穴の状態を動かす行為”として明確に理解できるようになります。

次章からは、まずは肌表面で実際に起こっている“摩擦と圧の作用”をマイクロレベルで分解して見ていきましょう。

🔬第1章|肌の表面で“圧と摩擦”は何をしているのか?

――毛穴ケアの核心、「動かす」とは何を“動かしている”のか

「圧をかける」

「摩擦を加える」

「表面を磨く」

これらの言葉はどれも、“肌を動かす”という行為に関する表現ですが、

具体的に**何が起きているのか?**と問われると、はっきり答えられる人は少ないかもしれません。

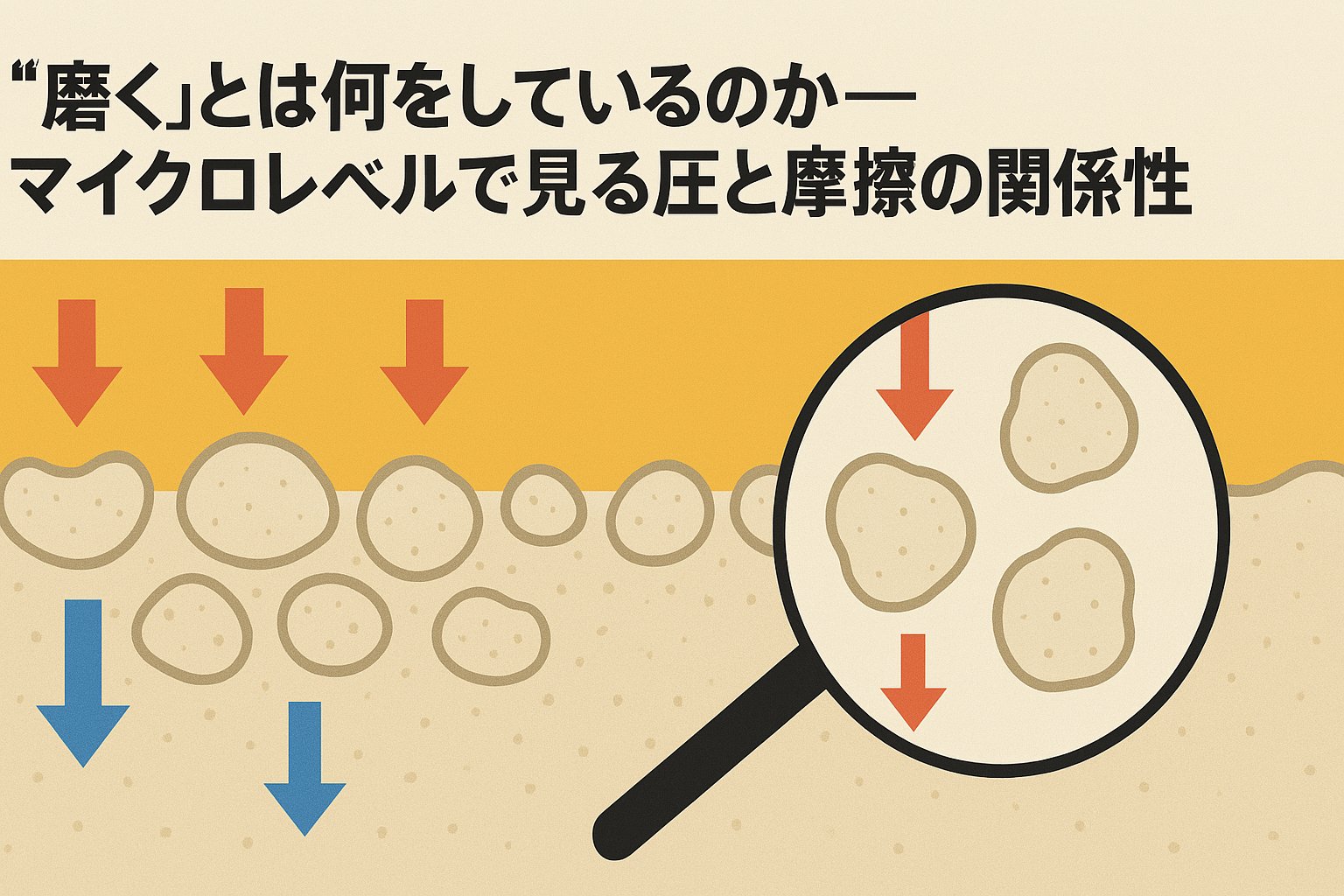

この章では、毛穴ケアにおける「圧」「摩擦」「接触刺激」が皮膚の表面と毛穴内部にどのような作用を与えているのかを、ミクロな視点から解剖していきます。

🧪まず押さえたい:摩擦と圧は「同じではない」

摩擦と圧は混同されがちですが、本来は別の物理現象です。

| 項目 | 意味 | 肌に与える影響 |

|---|---|---|

| 圧(Pressure) | 垂直方向の力(押す力) | 皮膚の奥に“浸透”する刺激。血流・細胞活性への作用あり |

| 摩擦(Friction) | 水平方向の力(こする力) | 表皮表面に対する“移動刺激”。角質のはがれ・毛穴への動きの伝達 |

つまり、圧=肌の深部に働きかけ、摩擦=表面の移動刺激なのです。

この2つはどちらも「磨く」という行為に不可欠であり、“力の方向性と分布”によって結果が変わるという点が非常に重要です。

🔍“押すだけ”でも、毛穴は動いている?

たとえば、やさしく肌を押すだけでも──

- 毛穴周囲の皮膚がわずかに沈み、毛穴の内圧が変化

- 滞留していた皮脂や角質が下→上方向に動きやすくなる

- 血流やリンパが一時的に促進され、代謝が活性化

という現象が起きます。これは「圧」が主に働いている状態です。

逆に、手やブラシを動かすことで生まれる「摩擦」には:

- 肌表面の角質を軽くはがす(ターンオーバー補助)

- 毛穴の開口部に刺激を与えて動かす

- 粘着性の皮脂や汚れを動かし、浮かせる

といった、“動かして、浮かせて、出す”働きがあります。

🧠肌の表面では「ミクロの揺さぶり」が起きている

顕微鏡レベルで見れば、私たちの“やさしい指の動き”も、

- 表皮をわずかに波打たせる

- 毛穴の出口に「揺らぎ」を与える

- 開口部にこびりついた角栓の“縁”をゆるませる

といった、**静かだけれど確実な“揺さぶり”**を発生させています。

この「揺さぶり」が継続的に起こることで、

- 毛穴周囲の皮膚が柔軟性を取り戻す

- 動線が確保されて皮脂の排出がスムーズに

- 酸化して固まる前に“出る”サイクルが機能する

つまり、**「やさしく動かす=毛穴の自然な働きを補助する」**ことにほかなりません。

📉“こすりすぎ”がNGなのは、摩擦の力が一点に集中するから

ではなぜ「摩擦は肌に悪い」とされるのか?

それは摩擦が悪いのではなく、“過剰な力が一点に集中したとき”に悪影響が出やすいからです。

たとえば:

- ゴシゴシこすれば角質が無理にはがれ、バリア機能が低下

- 摩擦熱によって乾燥や炎症が促進

- 表皮の“ゆらぎ”ではなく“破壊”になってしまう

こうした状態は、“磨く”ではなく“削る”に近い行為です。

✅まとめ:「やさしく磨く」には物理的な根拠がある

- 圧=毛穴の奥を動かす垂直の力

- 摩擦=表面を動かす水平方向の刺激

この2つを適切に使えば、

毛穴に詰まった皮脂を“引っ張り出す”のではなく、“動いてもらう”ことができる。

そして、この「動いてもらう設計」こそが、“磨くケア”の本質です。

次章では、こうした力のバランスを踏まえ、

「強すぎず、弱すぎない摩擦」とはどんな状態か?

“最適な摩擦のグラデーション”という考え方から掘り下げていきます。

⚖️第2章|強すぎる圧、弱すぎる刺激──最適な「摩擦のグラデーション」

――“やさしく磨く”を物理的に設計するという発想

肌に優しいケアを意識しているつもりなのに、

「手応えがない」「変化が感じられない」と悩んでいませんか?

また逆に、

「ついゴシゴシしすぎてしまう」「洗いすぎて乾燥してしまう」という声も少なくありません。

そのどちらにも共通する原因が、“摩擦の強さ”のコントロールができていないことにあります。

この章では、「やさしく磨く」とは単なる感覚ではなく、

肌が受け取る“摩擦の段階”=摩擦のグラデーションを設計することだという視点から、

“強すぎず、弱すぎない”絶妙な刺激のあり方を紐解いていきます。

🎚「摩擦の強度」は3段階で考える

摩擦といっても一律ではありません。

肌が受け取る摩擦刺激には明確な“段階”が存在します。

| 摩擦の強さ | 状態 | 肌への作用 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 強(×) | ゴシゴシ、押しつけ | 表皮損傷、バリア低下 | 赤み・乾燥・刺激反応 |

| 中(◎) | すべるような動きで適度な圧 | 角質浮かし、皮脂誘導 | 流れが生まれ、詰まり軽減 |

| 弱(△) | 表面をなでるだけ | 物理的変化はほぼなし | 心地よいが変化しづらい |

ここで重要なのは、「中」──

つまり**“肌が動き、毛穴に働きかけるレベルのやさしい摩擦”**を再現することです。

🔍その摩擦、“力の総量”ではなく“分布のしかた”で決まる

摩擦が強く感じられるかどうかは、実は**「力の大きさそのもの」よりも「どう分布しているか」で決まる**側面が大きいです。

たとえば:

- 同じ力でも点で押せば痛く、面で押せばやさしい

- 手よりブラシの方が肌あたりがやわらかく感じるのは圧力が分散しているから

- “すべらせる”ように触れることで、刺激が滑らかに流れる

つまり、適切な摩擦とは「やわらかく・広く・すべる」設計によって生まれるものなのです。

💡毛穴ケアにおける“ちょうどいい摩擦”とは?

毛穴のために必要な摩擦の条件は、以下の通り:

- 開口部の角質を揺さぶる強さがある

- 皮脂を「引っ張る」のではなく「動かす」方向に力がかかる

- 肌にダメージを与えず、摩擦熱やこすれが起きない

これらを満たすケアができてはじめて、

**“ブラシで磨くこと=構造を動かすケア”**になります。

🧠摩擦には「時間」と「動き方」も関係している

摩擦の設計において、もうひとつ大切なのが**“動かす時間”と“動かし方”**です。

| 要素 | ポイント | NG例 |

|---|---|---|

| 時間 | 1〜2分以内が理想。長すぎると摩擦蓄積に | 5分以上のくるくる洗顔 |

| 動かし方 | 一方向ではなく、円を描くように動かす | 同じ場所を往復し続ける |

動きに「流れ」があることで、摩擦が力としてではなく“流れとして”肌に伝わるようになります。

✅まとめ:“摩擦”は怖くない。設計すれば味方になる。

摩擦や圧は、「肌を傷つける」ものではなく、

“流れをつくる刺激”として働かせることができるのです。

- 摩擦を点で与えるか、面で与えるか

- 摩擦を止めるか、流すか

- 強さを感じるのか、動きを伝えるのか

これらを意識して設計された「磨きケア」は、

単なる“洗浄”ではなく、**“毛穴に働きかける習慣”**へと変わります。

次章では、こうした力の使い方をどう日々のケアに落とし込むか、

「圧」「媒介」「タイミング」の3点から、“磨く設計”の具体例をご紹介していきます。

🧼第3章|“磨く”を設計する:正しい圧、正しい媒介、正しいタイミング

――なんとなく手を動かすだけでは、「動線」は生まれない

ここまでで、「摩擦」や「圧」が肌に与える物理的な意味と、

毛穴構造における“動線”の再設計としての価値を確認してきました。

この章ではいよいよ、**「実際にどのように“磨く”を日常に組み込むか?」について、

具体的に「圧」「媒介」「タイミング」の3視点から、“設計された毛穴磨きケア”**の構築方法をお伝えします。

①【圧】「重み」ではなく「方向」で考える

磨くときの圧=「力の強さ」と考えがちですが、実は**「どこに向かって力をかけるか」が最重要**です。

| 圧のかけ方 | 結果 | NGポイント |

|---|---|---|

| 肌に垂直に当て、すべらせるように押す | 毛穴周囲が沈み、皮脂排出を促進 | 強く押しすぎると皮膚損傷 |

| 一方向にこすり続ける | 摩擦集中・表皮ダメージ | 同じ位置に炎症が起きやすい |

| 円を描くように動かす | 圧が分散され、流れが生まれる | 動かすスピードが速すぎると摩擦過多 |

つまり、「やさしく磨く」とは、“軽いけど方向のある動き”で肌を揺らすことなのです。

②【媒介】「ブラシ×ジェル」の組み合わせが生む“摩擦の緩衝帯”

どんな道具を使うかによって、摩擦の“質”は大きく変わります。

たとえば:

- 手 × 泡:泡が摩擦を吸収し、ほとんど刺激が伝わらない(洗浄重視)

- 手 × ジェル:ややねっとりした抵抗があり、皮脂の“動き”を感じやすい

- ブラシ × ジェル:ジェルが潤滑剤となって摩擦熱を抑えつつ、ブラシが毛穴を揺らす

特に「ブラシ×ジェル」の組み合わせは、**“摩擦を削りではなく流動性に変える”**理想的な組み合わせ。

ここで重要なのは、ジェルの「密着性」と「粘性」。

水っぽいとすぐに滑って圧が逃げ、重すぎると摩擦になりすぎる。

**適度な「引っかかり」と「流れ」を持ったジェルこそが、“摩擦を整える媒介”**となります。

③【タイミング】“皮脂が動く時間”を選んで刺激する

肌には“反応しやすい時間帯”があります。

特に皮脂や角栓にアプローチする場合、タイミングによって「動きやすさ」が大きく変わります。

おすすめはこの3つ:

| タイミング | 理由 | 効果 |

|---|---|---|

| 夜の入浴直後 | 皮脂がやわらかくなっている | 毛穴が開きやすく、排出されやすい |

| 朝の洗顔前 | 一晩かけて分泌された皮脂がたまりやすい | 皮脂の動き出しに最適 |

| クレンジング後すぐ | メイクや汚れが取れ、毛穴がフラットに戻る | 表面の引っかかりがなく、圧が均等に伝わる |

つまり、「力を入れる」のではなく、**“力が伝わりやすい状態を選ぶ”**のがケア設計の基本です。

📋磨きケアを「設計」するための黄金比テンプレ

以下は、毎日のケアに組み込める「磨き設計」の一例です:

- 洗顔で表面を整える(30秒)

- ジェルを塗布し、1分間くるくるマッサージ(中圧・円運動)

- ぬるま湯で洗い流す

- 保湿で肌をふっくら戻す(出口の再整備)

ポイントは:

- 1分という短時間集中型

- “毛穴を押し出す”のではなく**“動かす”ための圧**

- 洗ったあとの肌に**「ケア後の整え」を必ず組み込む**

✅まとめ:ケアは「感覚」ではなく「構造的行為」になりうる

「なんとなく動かしていた」から、

「毛穴のために“圧・媒介・タイミング”を設計して動かす」へ。

それが、“磨く”という行為を単なるスキンケアから、構造に働きかける習慣へと昇華させるカギです。

次章では、このように磨かれた毛穴がどう変化していくのか、

“結果として肌に何が起きるか”という視点で、未来の毛穴像を見ていきます。

💡第4章|「磨かれた毛穴」はどう変わる?変化するのは“流れと質感”

――取るでもなく、塞ぐでもなく。“巡る毛穴”という着地点

ここまで「磨く=摩擦ではなく、構造に働きかけるケア」であること、

そのためには圧・媒介・タイミングの3軸を意図的に設計する必要があることを見てきました。

では、そのように磨かれた毛穴には、具体的にどのような変化が起きるのでしょうか?

この章では、“正しく動かされた毛穴”が得る3つの変化、

そしてそれが肌全体にどう影響を与えるのか、「巡る毛穴構造」への進化として描いていきます。

✅変化①|「皮脂の流れが滞らない毛穴」になる

まず最初に起こる変化が、皮脂の流れそのものがスムーズになることです。

日々の“ゆらぎ”を与えるケアによって、

- 毛穴の内部圧力が適切に動くようになる

- 通路内の皮脂が“留まる”ことなくスライドしやすくなる

- 皮脂が肌表面へ「自然に排出される」感覚が生まれる

つまり、毛穴はもはや“掃除の対象”ではなく、

“流れを維持する装置”として機能しはじめるのです。

✅変化②|「詰まりにくく、戻りにくい」構造へ変化

磨かれた毛穴は、物理的な刺激によって「開いて閉じる」リズムが整います。

このリズムがある毛穴には:

- 古い角質が溜まりづらくなる(ターンオーバー促進)

- 開口部が柔らかくなり、酸化皮脂がこびりつかない

- 皮脂が“逃げ場”を見つけられるので、滞留しづらい

つまり、角栓の“芯”ができる前に、流れが出口へ誘導される状態が維持されます。

✅変化③|“肌質”そのものの印象が変わる

毛穴が磨かれたことで肌が得るのは、ただの「清潔感」ではありません。

もっと繊細な変化が生まれてきます:

- 肌表面の“凹凸”が目立ちにくくなる

- 肌の“つるん”とした質感が手に触れてわかる

- メイクノリが変わり、化粧くずれがしにくくなる

つまり、毛穴そのものの存在感が薄れることで、「肌質の印象」が大きく変化するのです。

この状態を、単に「毛穴が目立たなくなった」と表現するのはもったいない。

それはまさに、“巡る毛穴”という新しい肌の構造に切り替わった証拠です。

🔁「戻る毛穴」と「戻らない毛穴」の決定的な差

よくある悩みとして、

- ケア直後はつるつるだけど、翌日には元どおり

- 酵素洗顔をやめたら詰まりやすくなった

- 一度角栓ができると、なぜか同じ場所ばかり詰まる

こうした状態は、毛穴の「出ていく力」が育っていないことが原因です。

逆に言えば、磨かれた毛穴には「戻らない力」が備わる。

- 出口が動く

- 流れがある

- 保湿や弾力が習慣化されている

これらはすべて、**ケアが“構造に働いた証拠”**であり、

もはや「取る」ことを前提としない状態への移行を意味します。

✅まとめ:“磨く”とは、見た目ではなく「構造の働きを変える」こと

「磨く」ケアの目的は、汚れを取ることではありません。

目に見える黒ずみを消すことでもありません。

“毛穴という構造の中に、流れと柔軟性を取り戻す”ための作業。

その結果として、

・詰まりが起きにくくなり

・戻りにくくなり

・毛穴そのものが“存在感を消していく”

これが、正しく磨かれた毛穴がたどり着く未来の姿です。

最終章では、この“構造ケアとしての磨き”をどう日常化するか。

そして、摩擦を「敵」から「味方」に変える発想で、

毛穴ケアのゴールを再定義していきます。

🌱第5章|まとめ:“摩擦”を恐れず、“動かす力”に変えるケアへ

――毛穴ケアは、「揺らすこと」から始まる構造改善だった

“摩擦は肌に悪い”

“こすらないケアが正解”

“優しくするほど肌はきれいになる”

──これらは一理あります。けれど、本当にそれだけで毛穴の構造は動くのでしょうか?

詰まりは「動けなかった皮脂」の結果であり、

角栓は「止まった流れが固まったもの」です。

であれば、スキンケアとは、

“動きを与えて、肌を巡らせる”作業でもあるべきではないでしょうか?

💡“磨く”とは、傷つけることではない。流すことだ。

この記事で伝えてきたことは、

「摩擦が悪い」のではなく、**“摩擦の設計次第で結果は大きく変わる”**という視点です。

- 圧をどう分散させるか

- 摩擦をどう流動性に変換するか

- 媒介とタイミングをどう選ぶか

このように、“磨く”という行為は物理的な設計であり、

毛穴の構造に動きを与え、働きを取り戻す手段になり得るのです。

✅ケアの再定義:「やさしくする」から「動かすケア」へ

「優しく洗う」というアドバイスの曖昧さにモヤモヤしていた方も、

今日からはこう考えてみてください。

スキンケアとは、“動かすことで、流れを取り戻す設計”。

- 出口を柔らかくして

- 流動性を促して

- 摩擦を流れに変換していく

これが、これからの“構造ケアとしての毛穴磨き”のスタンダードです。

🌱最後に:あなたの毛穴に、流れを取り戻そう

毛穴は変わらないものではありません。

そこには**日々の習慣で変えられる“働きの構造”**があり、

“磨く”というケアが、確かなきっかけを与えてくれます。

- 流れがある毛穴は、詰まらない

- 動きがある毛穴は、戻らない

- 柔らかく磨かれた毛穴は、目立たない

あなたの毛穴に、「動く力」を。

そして、スキンケアに「意味のある摩擦」を。

摩擦を恐れず、正しく使う。

その一歩から、毛穴の未来は変わっていきます。

🧴Chocobraは、公式サイトにて購入可能です。

詳細・使い方・レビューはこちら👇

👉 [Chocobra公式ショップAmazon店]