「洗ってるのに毛穴が詰まる」

「スキンケアを変えても黒ずみが消えない」──

そんなふうに、毛穴の悩みが“何をやっても改善しない”感覚に陥ったことはありませんか?

実はその原因、肌表面のケアではなく、もっと深い「構造的な詰まり」にあるかもしれません。

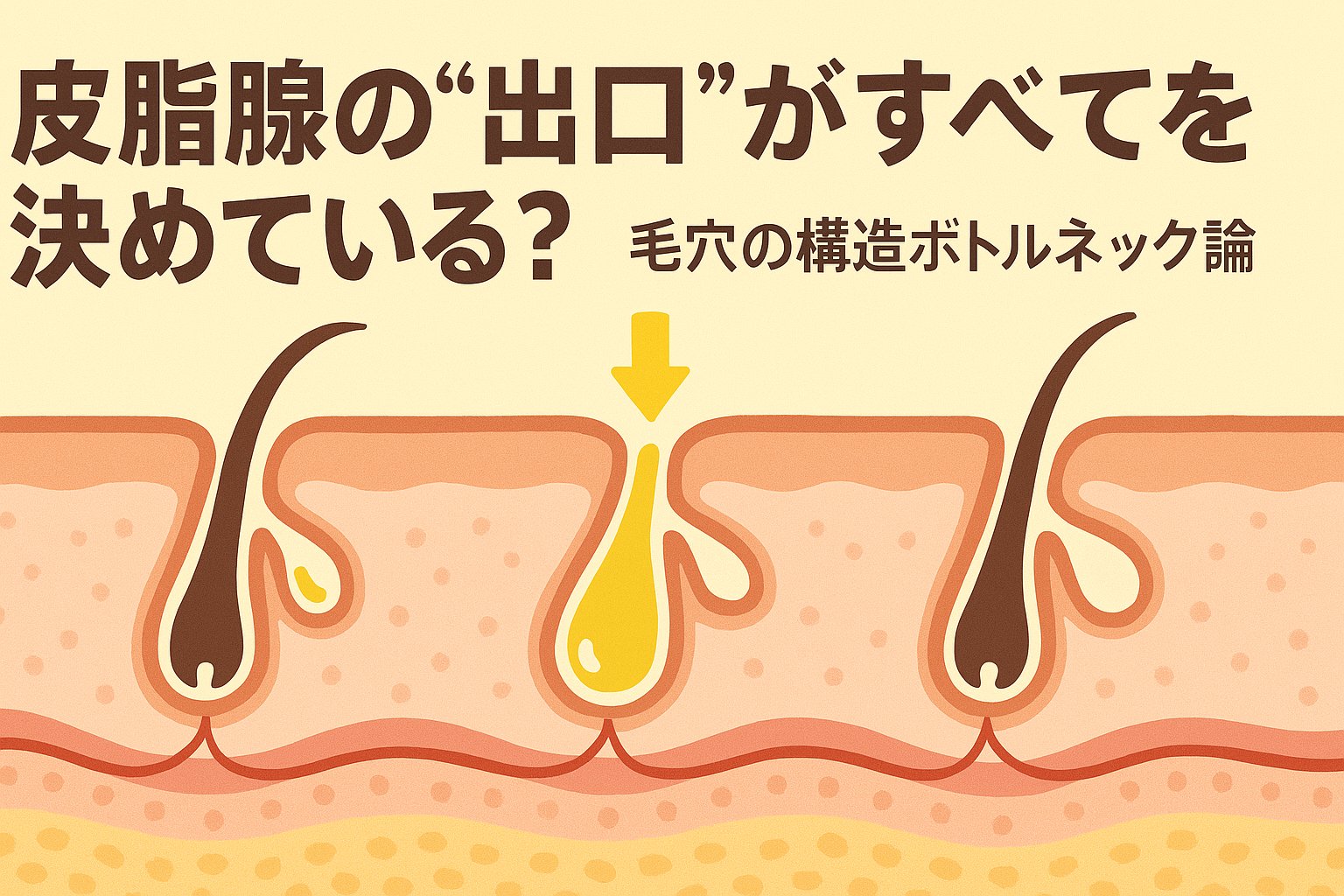

特に注目すべきなのが、皮脂腺から分泌された皮脂が通る“毛穴の出口”部分。

ここが狭かったり、角質が厚くなっていたりすると、皮脂がうまく流れずに滞り、やがて角栓化してしまうのです。

この“ボトルネック構造”こそが、多くの毛穴トラブルの出発点になっていると考えられます。

この記事では、毛穴の構造に注目した「皮脂詰まりの根本原因」と、そこから始まる黒ずみ・角栓のメカニズムを科学的に解説します。

さらに、毛穴の流れを整えるために必要なケア習慣についても、具体的な方法とともにお届けします。

🧠なぜ“出口”で詰まるのか──毛穴の詰まりは中ではなく「口」で起きている

角栓が詰まっているのは毛穴の中。

でも、角栓が**“でき始める”のはどこか**といえば──それは、毛穴の“出口”です。

なぜなら、どんなに皮脂の分泌量が多くても、

それがスムーズに流れ出ていれば、詰まることはないからです。

問題は中身ではなく、「通り道の構造」にある。

毛穴詰まりの本質は、皮脂の流れが止まる“出口の狭さ”=ボトルネック現象にあります。

💡「中がいっぱい」ではなく「出られない」だけ

多くの人が毛穴の詰まりを「奥に皮脂が溜まっている状態」と誤解しています。

しかし実際には、皮脂腺から分泌される皮脂は継続的に流れ出ようとしています。

つまり、問題は「出ている途中で止まってしまう」こと。

そのポイントが、毛穴の出口=**毛包漏斗部(もうほうろうとぶ)**です。

毛包漏斗部とは、皮脂腺と毛穴の開口部をつなぐ“くびれ構造”。

この場所が狭かったり、角質が滞っていたりすると、

サラサラの皮脂ですら“通りきれずに引っかかる”という現象が起きます。

ちょうど、砂時計のくびれに粒が詰まっていくように──

皮脂と角質は、この“出口の細さ”によって、次第に動けなくなっていくのです。

🧬皮脂は「詰まりやすい構造」を持っている

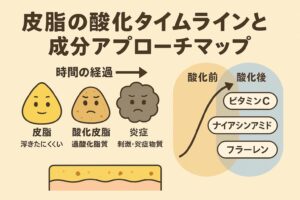

さらに厄介なのは、皮脂の性質です。

皮脂は:

・空気に触れると酸化しやすく

・時間とともに粘度が上がり

・常在菌と反応して変質しやすい

このため、「出口で滞留する」ことが、即座に酸化→粘着化→構造化の引き金となってしまいます。

出口に詰まった皮脂が酸化すると:

・スクワレンモノヒドロペルオキシドという粘着性の高い物質へ変化

・周囲の角質と結びつき、固形化

・毛穴の中に“層状の構造”が形成されていく

こうして、「出られなかった皮脂」が、

「出ようとしたけど止まったままの場所=出口」で詰まりの原因を作ってしまうのです。

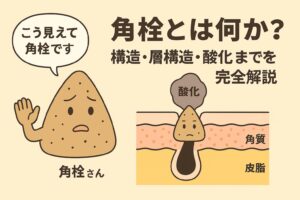

🧱角栓の“芯”は、出口で育つ

毛穴の中にあるように見える角栓。

でもその“芯”は、出口で始まっています。

なぜなら:

・皮脂は皮脂腺から上へと移動していく

・その移動の終点が「毛穴の開口部」

・そこで滞留した皮脂が角質と結びつき、角栓化が始まる

つまり、角栓とは「外に出られなかった皮脂」が、

「出口付近で構造化されていったもの」。

角栓の“正体”を分解しても、

その形成の“発火点”は、常に毛穴の一番狭い部分=出口なのです。

📍詰まり=構造の問題。だから「皮脂が悪い」では済まない

ここで改めて強調したいのは、

角栓や黒ずみは「皮脂の質が悪いから」でも、「分泌量が多いから」でもないということ。

たとえるなら、それは渋滞と同じです。

どれだけ車(皮脂)がスムーズに走っていても、

出口の幅が狭ければ、そこに車は詰まり、やがて渋滞=構造トラブルが起きる。

毛穴も同じ。

・皮脂の質が多少酸化しやすくても

・分泌が少し多くても

・「出口がスムーズであれば、詰まらない」

この視点を持てたとき、毛穴ケアは「皮脂を責めるケア」から、

「構造を整えるケア」へと進化していきます。

🔬毛穴構造を分解すると見える「出口の狭さ」という問題

毛穴の詰まりは、毛穴の「奥」で起きているように見えて、

実はその大半が毛穴の“出口”=構造上のくびれ部で始まっています。

この章では、毛穴という小さな器官の解剖学的構造を分解しながら、

なぜその出口部分が詰まりやすいのか──

そしてそれがどんなふうに角栓の“発火点”になっているのかを、構造の観点から明らかにしていきます。

🧠毛穴の解剖図──「皮脂腺・毛包・開口部」という3層構造

毛穴は、以下の3つのパートで構成されています:

- 皮脂腺:皮脂を分泌する器官(皮膚の奥に位置)

- 毛包(もうほう):毛が生えているトンネル状の管。皮脂はここを通って上がってくる

- 毛包漏斗部(開口部):皮脂や角質が排出される“出口”で、表皮と接している

この“出口”である毛包漏斗部こそが、毛穴のボトルネック(構造的狭窄)になりやすい部分です。

なぜなら:

・角質層に囲まれていて代謝が乱れやすい

・表皮のターンオーバーによって角質が溜まりやすい

・面積が小さく、皮脂が滞留しやすい

つまり、構造的に「通りが悪くなる設計」がされているのが、この出口部分なのです。

📎「毛包漏斗部」は最もトラブルが起きやすい場所

この毛穴の開口部(毛包漏斗部)では、以下のようなトラブルが同時多発的に起きます:

・ターンオーバーの乱れによる角質の滞留

・酸化皮脂の滞留による粘着性の上昇

・常在菌の代謝によるpH変化と炎症反応

つまり、構造的には毛穴の中で最も複雑で最も不安定なポイントなのです。

特に厄介なのは、“角質が新しく生まれる場所”と“皮脂が出る出口”が同じ場所に重なっていること。

この重なりによって、皮脂が流れる空間に角質が降り積もり、

いわば「ダブルブロック」された構造ができあがってしまいます。

⛓なぜ“出口のくびれ”は改善されないのか?

皮脂腺から出る皮脂は、常に流動しようとしています。

けれど、出口の構造が狭く、固まりやすく、変化に乏しい──

これは、人間の進化において「皮脂を出すこと」よりも「肌を守ること」が優先されてきた名残でもあります。

・角質層を守るため、出口は“バリアの一部”として機能している

・異物や水分の侵入を防ぐため、出口は“密閉性”を持つ

・皮脂の通り道が最優先ではなかった

その結果、現代人の生活では:

・過剰な皮脂分泌(ストレス・ホルモン・化粧品)

・ターンオーバーの乱れ(摩擦・乾燥・年齢)

・酸化促進要因(紫外線・環境)

これらの要素によって「出口の詰まり」は慢性化しやすくなっているのです。

📉詰まりの“原因”ではなく、“詰まりやすさ”に目を向ける

ここで、ひとつ視点を変えてみましょう。

多くの毛穴ケアは「酸化を防ぐ」「皮脂を抑える」「角栓を取る」といった**“結果への対処”に終始しています。

でも本当に着目すべきは、“なぜそこが詰まりやすい構造なのか?”という設計そのもの**です。

毛穴の開口部は、肌構造の中で最も繊細で、最も制約が多く、最も流れが乱れやすい場所。

そこを無理やり削る・引き抜くのではなく、「通りやすく保つ」ことが構造に適したケアとなります。

🛠ボトルネックに対してやってはいけないケア、やるべきケア

前章で見てきた通り、毛穴詰まりの“起点”は皮脂そのものではなく、

毛穴構造の「出口」=毛包漏斗部という「最も狭く、流れが止まりやすい場所」でした。

では、この構造的なボトルネックに対して、私たちが普段行っている毛穴ケアは、

その通り道を「開く」方向に機能しているでしょうか?

残念ながら、答えはNOです。

この章では、構造的に詰まりやすい毛穴出口に対してやってはいけないケアと、

本質的に“通す”ことを目的としたケアを比較しながら、

構造と調和した毛穴ケアのあり方を整理していきます。

❌「引っこ抜く」「削る」は“構造を傷つける”ケア

まず、出口に詰まった角栓を無理やり取り除こうとするケア──

たとえば以下のような手法は、短期的な見た目改善は得られても、構造的には危険をはらんでいます。

・鼻パックで角栓を引き抜く

・スクラブで表面を削り落とす

・高濃度ピーリングで無理にターンオーバーを促す

これらの方法は、毛穴の“最も薄く繊細な構造”である出口を物理的に壊すというリスクがあります。

構造を壊せば:

・毛穴の縁が広がり、「開き毛穴」が定着しやすくなる

・出口部分のバリア機能が低下し、炎症や赤みが起きやすくなる

・皮脂分泌がかえって増加し、再詰まりのリスクが高まる

つまり、「詰まりを取る」ことだけを目的としたケアは、

構造に対してはむしろ逆効果になりやすいのです。

🧪ボトルネック構造には“圧”ではなく“流れ”が必要

毛穴の出口は、例えるなら細い排水管。

そこに異物が詰まっているとき、力任せに押し込む(=強く洗う/削る)と、

管の壁を傷つけたり、周囲に負担をかけたりします。

大切なのは、“中身を押し出す”のではなく、

“流れる状態を保つ”ように設計すること。

それが、「構造に逆らわないケア=通すケア」の発想です。

✅構造に沿ったケア=“やわらかくして動かす”

では、ボトルネックである毛穴出口に詰まりが起きる前に、どうアプローチすべきか?

答えは、「固まる前にやわらかくして、やさしく動かす」というシンプルな設計です。

このために必要な要素は3つ:

- 温感・高粘度ジェルで角質と皮脂をやわらかくする

- マッサージや毛穴ブラシで“物理的に流す刺激”を与える

- バスタイムのタイミングで、毛穴が開いた状態を活かす

これらを同時に行うことで、毛穴の出口に詰まる前の皮脂を**“再び流動状態に戻す”**ことができます。

この設計思想に基づいて作られたのが、毛穴磨きケアです。

🌀毛穴磨き=「出口を守るための構造ケア」

毛穴磨きとは、角栓を“取る”ための行為ではありません。

むしろ、角栓ができる前の流れの途中に介入し、構造の詰まりを未然に防ぐケアです。

・酸化前の皮脂をジェルで包み込む

・毛穴ブラシで流れを物理的にサポートする

・摩擦を起こさず、表面を傷つけない

このアプローチによって、毛穴の「出口=構造的ボトルネック」に対して、

構造そのものを壊さず、詰まりだけを自然に回避することが可能になります。

🔁ケアの視点を「詰まりを取る」から「流れを保つ」へ

毛穴ケアは長年、「詰まりをどう取るか?」の視点で語られてきました。

でもこれからは、「詰まりが起きないように、どう流れを保つか?」という視点が求められます。

それは、

“悪くなってから治す”のではなく、

**“悪くならない設計に整える”**という発想への進化。

毛穴のボトルネック構造を理解し、ケアもまた“構造的に設計”する。

それが、真に再発を防ぐ毛穴ケアの鍵となります。

🚿「流れをよくする」ケア設計──毛穴磨きで“通すケア”という新提案

毛穴が詰まるのは、皮脂のせいではない。

それは、皮脂が通る構造の出口=ボトルネックが塞がった結果にすぎません。

だからこそ、毛穴ケアの本質は「構造に逆らわないこと」。

無理に取り除くのではなく、やさしく通すという発想が求められます。

この章では、毛穴磨きを軸にした“通すケア”の設計思想を、日常習慣の中にどう落とし込むかを整理していきます。

🧴「通す」とは“流す”ではなく“流れ続けさせる”こと

多くの人が「洗えば流れる」「取れば解決する」と考えています。

でも実際には、毛穴の中では**皮脂も角質も“常に生まれ続けている”**ため、

たった一度の洗浄で詰まりを完全に予防することはできません。

大切なのは、“いま詰まっているか”ではなく、

“これから詰まらせない流れ”ができているかどうか。

それを実現するのが、構造に対応したケア習慣=毛穴磨きです。

🛁毛穴磨き=構造に合った「定期的な流れ直し」

毛穴磨きの本質は、“通す”ための定期整流です。

ステップとしてはシンプル:

- バスタイム中や湯上がり直後の毛穴が緩んだ状態で

- 温感・高粘度ジェルを使って皮脂・角質をやわらかく包み

- やや硬めのブラシで“点”ではなく“面と奥行き”に働きかける

これにより、毛穴出口付近に滞留していた皮脂と角質は、

・固まりきる前にやわらかくされ

・構造化する前に動かされ

・詰まりに変わる前に流れ出す

つまり、毛穴磨きとは「角栓を壊す」のではなく、

**「角栓を構造化させない流れを整える」**行為なのです。

🌀なぜ“夜”なのか?──ケアタイミングは“酸化の前”

毛穴磨きの推奨タイミングは、夜のバスタイムです。

なぜなら:

・日中に分泌された皮脂は、その日のうちに酸化が始まる

・夜は毛穴が開きやすく、洗浄とマッサージの効果が高い

・“詰まりの芽”を翌日に持ち越さないことが、構造化を防ぐカギになる

「角栓ができる前に、毛穴の通り道を“流し直す”」

それが、夜の毛穴磨きが持つ最大の意味です。

🔁毛穴は“止める”のではなく“流す”ことで整う構造

毛穴は、詰まりを止めようとすればするほど逆効果になります。

・皮脂を止める

・洗顔で固める

・表面だけを削る

これらは一見正しそうに見えて、

出口の構造をさらに弱らせ、詰まりを再発させやすくしてしまうのです。

毛穴にとって必要なのは、「止めること」ではなく「通すこと」。

・詰まりを削るのではなく、構造の流れを整える

・皮脂を責めるのではなく、皮脂が通れる環境をつくる

・角栓を“敵”にするのではなく、“詰まらせない構造”を育てる

この考え方のすべてが、毛穴磨きという習慣に凝縮されています。

💡ケアの進化=「壊す」から「通す」へ

美容医療やピーリングは、構造を“壊して再構築する”手段です。

一方で毛穴磨きは、“壊さずに通す”という構造的ケアの新スタンダード。

それは、

・肌への負担が少なく

・長期的に続けやすく

・構造と調和して働くケア

「流れがある限り、毛穴は詰まらない」──

この原則に立ったケアこそが、ボトルネック構造を本質的に整える方法なのです。

📝毛穴詰まりは“構造の出口”から始まっていた

毛穴に詰まるのは皮脂ではない。

正確には、皮脂が「出口を通れなくなったとき」詰まりが始まるのです。

・毛穴の開口部=毛包漏斗部は、構造的に狭くて詰まりやすい

・皮脂と角質は「流れている間は無害」だが、「滞留すると酸化・固着する」

・構造の狭さという“ボトルネック”が、詰まりと再発を引き起こす

この構造理解に立ったとき、

毛穴ケアに必要なのは「削る」「抜く」ではなく、

“通す”という発想への転換です。

その具体的なアプローチが、「毛穴磨き」。

・ジェルで皮脂と角質をやわらかくし

・ブラシで立体的に毛穴の“流れ”を動かす

・構造を壊さずに、構造の通り道を整える

毛穴磨きとは、ボトルネックに対する**“構造対応型ケア”**であり、

再発しにくい毛穴環境をつくるための「日常的な整流習慣」です。

🧪ちふゆのひとことメモ

昔の私は、毛穴に何か詰まったら「引っこ抜くしかない」って思ってました。

でも構造を見ていくと、詰まりって“奥”じゃなくて“出口”で起きてるんですよね。

しかもそこ、肌の中でも一番繊細な場所で。

だから今は、「出口が詰まらないように、毎晩ちょっと通しておく」。

それだけで、毛穴って本当に変わるんだなって思っています。

黒ずみや角栓を“後追いで取る”時代は終わり。

“詰まらない毛穴構造”を設計する時代へ。

Chocobraの毛穴磨きケアは、

物理構造・皮脂の物性・毛穴の設計に沿って開発された、

「流れを整える」ためのプロダクトです。

毛穴のボトルネックを壊さず、やさしく通す。

それが、構造的ケアの第一歩。