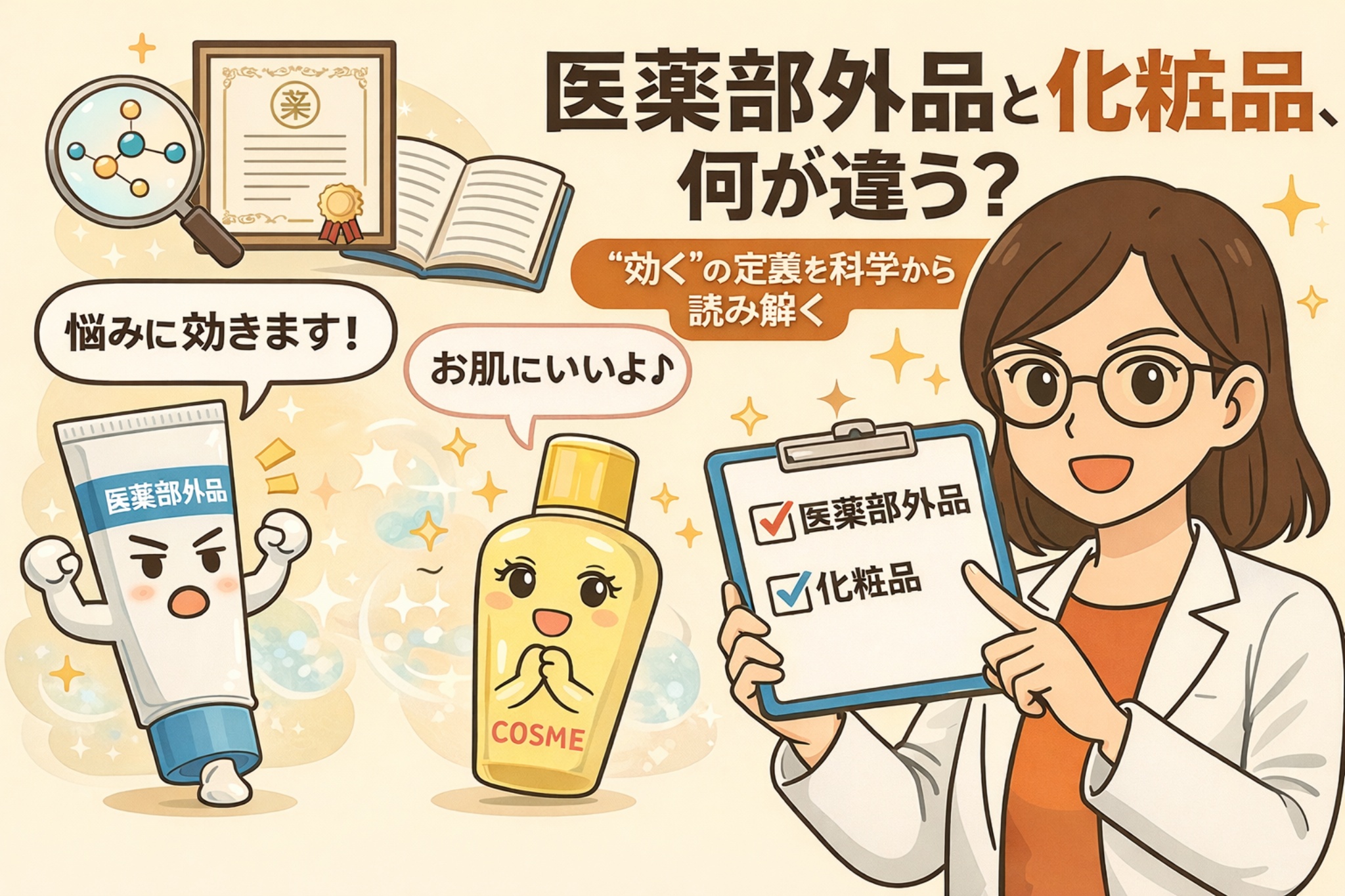

「医薬部外品だから効くんでしょ?」

「化粧品は気休め、効果があるのは薬じゃないと」

──スキンケアを選ぶとき、そんな疑問を持ったことはありませんか?

日常で目にする「化粧品」と「医薬部外品」。

どちらもドラッグストアやネットで手に入りますが、

実際にどんな違いがあるのか、はっきり理解できている人は多くありません。

とくに気になるのが 「効く」の定義。

美白・シミ予防・ニキビ対策など、広告でよく見る言葉はどこまでが本当で、

どこからが誇張表現なのでしょうか。

この記事では、薬機法に基づく定義を整理しながら、

化粧品と医薬部外品の違い

“効く”と表現できる根拠と限界

実際の使い分けのポイント を科学的に解説します。

スキンケアに正しい期待値を持つことが、

納得できる商品選びにつながります。

🌀なぜ「医薬部外品」と「化粧品」の違いが気になるのか?

💭「効く化粧品が欲しい」消費者の心理

スキンケアを選ぶとき、多くの人が求めるのは「効くかどうか」です。

シミを薄くしたい、ニキビを防ぎたい、毛穴を目立たなくしたい…。

ところが、化粧品の広告では「浸透」「美白」「薬用」といった言葉が並び、

実際に何が効果を保証しているのか、わかりにくいのが現状です。

そこで登場するのが 「医薬部外品」。

パッケージに「薬用」と表示されることで、

「これは効果があるものなんだ」と思わせる強い安心感を与えます。

🧪 “効く”を裏付けたい欲求

化粧品は基本的に「清潔にする」「健やかに保つ」といった表現しかできません。

一方で医薬部外品は「シミ・そばかすを防ぐ」「ニキビを防ぐ」といった具体的な効果を表記できます。

そのため消費者は、

- 化粧品=効かない気がする

- 医薬部外品=効く気がする

という単純なイメージで商品を判断しがちです。

「効くかどうか」が明確でないからこそ、この違いが気になるのです。

🌊 情報過多の時代が不安を加速

SNSや口コミサイトでは「この化粧品は効いた/効かない」という声があふれています。

ところが実際には、個人差・使用方法・肌の状態によって結果は大きく変わります。

その中で「医薬部外品」という表記は、

消費者にとって客観的な“保証マーク” のように見えるのです。

「国が認めている=効くはず」と信じる心理が働き、

化粧品との違いがより気になっていくのです。

🧴 “薬用”という言葉の魅力

日本独特の文化として、「薬用」という言葉は非常に強いイメージを持っています。

- 「薬用=肌トラブルを治せる」

- 「薬用=医師がすすめるような安心感」

- 「薬用=普通の化粧品より一段上」

本来は「特定の有効成分を配合し、国の承認を得た」という意味にすぎません。

しかし実際には「薬」と「化粧品」の間にあることで、

消費者に“効く”という期待を強く抱かせています。

💡 なぜ気になるのかを整理すると

- 「効くかどうか」がスキンケア選びの最大関心事

- 化粧品は抽象的な表現しかできないため不安が残る

- 医薬部外品は“薬用”表示により客観的な安心感を与える

- SNSや口コミでの情報過多が「保証」を求める心理を加速

- 結果として、化粧品との違いが大きな疑問となる

🧪薬機法に基づく定義|化粧品と医薬部外品の境界線

💭「同じように見えるのに、なぜ違う?」

ドラッグストアに並んでいる商品を見てみると、

一見同じようなスキンケア製品でも「化粧品」と「医薬部外品」の2種類があります。

どちらもパッケージは似ていますが、実はその裏には薬機法による明確な区分があります。

🧱 化粧品の定義

薬機法における化粧品とは──

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことを目的とし、人体に対する作用が緩和なもの」。

つまり、化粧品は「基本的に安全性が高く、穏やかに作用するもの」と位置づけられています。

- 例:化粧水、乳液、クリーム、シャンプー、口紅、香水など

- 表現できる効果:保湿、肌を整える、すこやかに保つ

👉 ポイントは、「トラブルを治す」ではなく「肌を健やかに保つ」にとどまることです。

🌊 医薬部外品の定義

一方の医薬部外品は、化粧品より一歩踏み込んだ位置づけです。

薬機法では──

「人体に対する作用が緩和であるが、厚生労働省が効果・効能を認めた有効成分を一定濃度で配合し、特定の目的(予防や改善)をもつもの」 とされています。

- 例:美白(シミ・そばかすを防ぐ)化粧水、薬用ニキビケアローション、育毛剤、薬用歯磨き粉

- 表現できる効果:「メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ」「ニキビ・肌荒れを防ぐ」「フケ・かゆみを防ぐ」など

👉 医薬部外品は「国が有効成分と効果を承認している」という点が、化粧品との最大の違いです。

🧪 化粧品と医薬部外品の“境界線”

両者の境界を整理すると、こうなります。

- 化粧品:角層まで作用し、肌を健やかに保つ(基本は日常ケア)

- 医薬部外品:有効成分を配合し、特定の目的に効果があると承認されている(予防・改善)

ただし、医薬部外品は“薬”ではないため「治療効果」をうたうことはできません。

あくまで「予防」「進行を抑える」範囲に限られます。

⚠️ 消費者が誤解しやすい点

- 「医薬部外品=即効性がある」ではない

- 「医薬部外品=副作用がない」わけでもない

- 「化粧品=意味がない」わけでもない

どちらも役割が異なるだけで、上下関係ではありません。

化粧品は日常的な肌環境づくり、医薬部外品は特定の悩みに寄り添う、と理解するのが正しい捉え方です。

💡 本質は“定義の違い”を知ること

化粧品と医薬部外品の違いを正しく理解すれば、広告コピーに振り回されず、

「これは予防までしかできない」「これは肌環境を整える役割」など、冷静に判断できます。

どちらも役割があり、使い分けてこそスキンケアは合理的になるのです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 化粧品=作用が緩和で「肌を整える」「保つ」レベル

- 医薬部外品=有効成分を一定濃度で配合し、効果を国が承認

- 医薬部外品は「予防・改善」までであり、治療はできない

- 両者に上下関係はなく、目的によって選び分けることが大切

🧼“効く”をどう定義する?効果の根拠と限界

💭「効く化粧品が欲しい」という心理

スキンケアを選ぶとき、誰もが気にするのが「効くのかどうか」。

でもこの“効く”という言葉、実は非常に曖昧です。

- シミが薄くなること?

- ニキビが治ること?

- 肌が乾燥しなくなること?

同じ「効く」でも、人によって期待している結果は大きく違います。

だからこそ科学的に「効く」を定義して整理することが大切です。

🧪 化粧品における“効く”の定義

化粧品は薬機法によって「人体に作用が緩和なもの」と定義されています。

したがって、化粧品に許されている“効能表現”は限定的です。

- 肌をすこやかに保つ

- うるおいを与える

- 肌を清浄にする

- 肌を整える

つまり化粧品における「効く」とは、角層までの働きで健やかな状態を保つことに限られます。

シミを消す、ニキビを治すといった医療的な意味では使えません。

🌊 医薬部外品における“効く”の定義

一方、医薬部外品は特定の有効成分を配合し、その効果を厚生労働省が承認しています。

そのため、化粧品より一歩踏み込んだ“効能表現”が可能です。

- 「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」

- 「ニキビ・肌荒れを防ぐ」

- 「フケ・かゆみを防ぐ」

ここでの“効く”は 「予防する」「進行を抑える」 という意味であり、治療や劇的な改善を示すものではありません。

⚠️ 誤解されやすい「効く」のイメージ

消費者が誤解しやすいのは「効く=すぐ効く、確実に効く」というイメージです。

- 医薬部外品は薬ではないため、効果は穏やかで時間がかかる

- 効果を感じるかどうかは個人差が大きい

- 医薬部外品=副作用ゼロではなく、人によって刺激を感じることもある

つまり「効く」とは 医療レベルの即効性ではなく、穏やかな予防効果 のことなのです。

🧴 科学的根拠と限界

化粧品や医薬部外品の効果は、国が定めた「効能・効果リスト」に基づき、成分やデータで裏付けられています。

ただし、その根拠は「一定条件下で有効性が確認された」程度にとどまり、

全員に同じ結果を保証するものではありません。

- 成分濃度が承認基準を満たしている

- 動物実験や臨床試験で一定の効果が示された

- 安全性が確認された範囲で使用可能

👉 科学的に正しい表現は「効果が期待できる」までであり、「必ず効く」とは言えないのです。

💡 “効く”を正しく理解するために

- 化粧品:角層レベルで「肌を整える」まで

- 医薬部外品:有効成分の作用により「予防」や「進行抑制」まで

- 医薬品:治療や症状改善まで

この線引きを理解しておくと、広告に振り回されず冷静に商品を選べます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 化粧品の“効く”は角層にうるおいを与え、健やかに保つこと

- 医薬部外品の“効く”は特定の有効成分による「予防・進行抑制」

- 即効性や治療効果は期待できない

- 「効く=必ず効果が出る」ではなく「効果が期待できる」が正しい解釈

🌙OK/NGの期待値比較|医薬部外品と化粧品のリアルな使い分け

💭「結局どっちを選べばいいの?」

化粧品と医薬部外品の違いを理解したつもりでも、

いざドラッグストアやECサイトで商品を選ぶときに迷う人は多いです。

「薬用って書いてあるから効きそう」

「でも化粧品の方が肌にやさしそう」

──この葛藤を解決するには、期待値の線引きを明確にすることが必要です。

✅ OK:医薬部外品に期待できること

医薬部外品は「効果がある」と国が認めた有効成分を一定量配合しています。

そのため、次のような目的に向いています。

- 美白(シミ・そばかすを防ぐ)

ビタミンC誘導体、アルブチン、トラネキサム酸などの有効成分配合。

👉 期待できるのは「予防」。既にあるシミを消すのではなく、これ以上増やさない。 - ニキビ予防

サリチル酸、イオウ、グリチルリチン酸ジカリウムなど。

👉 赤ニキビを治す薬ではなく、「新しいニキビを作りにくくする」役割。 - フケ・かゆみ予防

ピロクトンオラミン、ジンクピリチオンなど。

👉 頭皮環境を整え、症状の進行を抑える。

つまり、医薬部外品にできるのは 「予防」「進行を遅らせる」 まで。

「治す」や「消す」はNGワードです。

❌ NG:医薬部外品に過剰に期待してはいけないこと

- 「美白化粧水を使えばシミが消える」

- 「薬用ニキビケアで既存のニキビが治る」

- 「薬用育毛剤で確実に髪が生える」

これらはすべて医薬品の領域です。

医薬部外品にここまでを期待するのは間違いであり、効果を感じられず落胆する原因になります。

✅ OK:化粧品に期待できること

一方の化粧品は「肌を健やかに保つ」ことが目的。

- 保湿

ヒアルロン酸、セラミド、グリセリンなどで角層に水分を補う。 - バリア機能のサポート

乾燥や刺激から守り、肌荒れを防ぐ。 - 日々のスキンケアのベース

健やかな角層環境を整えることで、医薬部外品や医薬品が使いやすい土台を作る。

つまり化粧品は「即効性のある変化」ではなく、毎日の積み重ねで肌を支える存在。

❌ NG:化粧品に期待してはいけないこと

- 「化粧水でニキビが治る」

- 「美容液でシミが消える」

- 「乳液で毛穴がなくなる」

これらはすべて広告表現としてはアウト。

化粧品にそこまでを期待すると「効かない」と感じやすくなります。

📊 OK/NGのまとめ表

| 区分 | OK(期待できる) | NG(期待してはいけない) |

|---|---|---|

| 医薬部外品 | 予防、進行を抑える(シミ・ニキビ・フケ) | 治す、消す、劇的に改善する |

| 化粧品 | 保湿、肌を健やかに保つ、バリア機能サポート | ニキビを治す、シミを消す、毛穴をなくす |

💡 新しい視点:「両者は役割分担」

医薬部外品は「ピンポイントで予防する」

化粧品は「毎日肌環境を整える」

どちらかが優れているわけではなく、両方をどう組み合わせるかが本質です。

- 日常の土台づくり=化粧品

- 特定の悩みを予防=医薬部外品

この使い分けを理解すれば、広告に惑わされず合理的なスキンケアができます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 医薬部外品は「予防・進行抑制」まで、治療や即効性は期待できない

- 化粧品は「健やかな角層環境」を整えることに価値がある

- OK/NGの線引きを理解することで、誤解や落胆を防げる

- 両者を組み合わせてこそスキンケアは最大の効果を発揮する

📘まとめ|“効く”を正しく理解すればスキンケアはもっと合理的になる

「効く」とは何か──。

その答えは、化粧品・医薬部外品・医薬品でそれぞれ異なります。

- 化粧品:「肌をすこやかに保つ」「保湿・整える」まで

- 医薬部外品:有効成分を配合し「予防・進行抑制」まで

- 医薬品:「治療・改善」を目的に使える

ここを混同してしまうと、化粧品に過度な期待を抱いたり、

医薬部外品に即効性を求めて落胆したりしてしまいます。

正しい理解を持てば、スキンケアはもっと合理的になります。

- 日常の土台作りは化粧品

- 特定の悩みの予防には医薬部外品

- 明確な治療は医薬品や医師の領域

この線引きを知るだけで、広告や口コミに振り回されず、

「自分に必要なケア」を冷静に選べるようになるのです。

🧪ちふゆのひとことメモ

研究者として、消費者が「効く」という言葉にどれだけ期待し、

同時にどれだけ誤解しているかを実感してきました。

本当に大切なのは「効能表現の限界」を知った上で、

化粧品=日常ケア/医薬部外品=予防/医薬品=治療 と理解すること。

そうすれば、肌と向き合うストレスは減り、

自分の選択に自信を持てるようになります。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“やさしい圧”とビタミンC誘導体で毎日の予防習慣を設計します

夜のバスタイムに“やさしい圧”で毛穴を動かし、

皮脂の流れを整える。

さらに ビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ ことで、

角栓が黒ずみに進行する前に予防できます。

「効く」を正しく理解したうえで、

毎日の習慣設計としてのケアを取り入れる。

それが、黒ずみや毛穴悩みを繰り返さない合理的な選択です。

🧭 関連記事|成分の“届く・効く”に悩んでいる方のための“再設計ガイド”

🧬「その成分、ほんとうに“届いて”る?」と感じた方へ

▶ 成分はどこまで肌に浸透する?角層・毛穴への経皮吸収を解説