💭「マスクをするとニキビができるのに、友達は全然できない」

💭「同じ環境なのに、なぜこんなに差が出るの?」

──そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、マスクによるニキビの発生を左右するのは、皮膚の“菌バランス”です。

マスクの中は湿気と温度が高く、皮脂や汗がこもりやすい環境。

その状態で菌のバランスが乱れると、アクネ菌や黄色ブドウ球菌が優勢になり、炎症が起こります。

一方、菌の多様性が保たれている人の肌では、マスク環境でもトラブルが起きにくい。

つまり、「マスクニキビができるかどうか」は、肌が環境変化に対応できるかどうかにあります。

この記事では、

- マスクで菌バランスが崩れる仕組み

- ニキビができやすい人・できにくい人の違い

- 菌のバランスを整えるための“流すケア”

を科学的に整理します。

清潔よりも「調和」が大切──。

菌と共存できる肌こそ、マスク時代の最強のバリアです。

🌀 なぜマスクをするとニキビができやすくなるのか?

💭「マスク生活が始まってから、肌の調子が悪い…」

マスクによるニキビ(いわゆる“マスクネ”)は、今や多くの人が悩まされているトラブル。

原因は単純に「蒸れるから」ではなく、湿度・温度・菌バランスの乱れが同時に起きることにあります。

マスク内は、呼気によって湿度が90%近くまで上昇し、温度も外気より2〜3℃高くなる。

この高温多湿状態が、肌の常在菌バランスを変えてしまうのです。

🧬 マスク内は“菌が偏る温室”になる

通常の肌では、善玉菌(表皮ブドウ球菌)・日和見菌(アクネ菌)・悪玉菌(黄色ブドウ球菌)が

バランスを取りながら共存しています。

しかしマスクを長時間つけると、汗や皮脂がこもり、

酸素の少ない環境がアクネ菌にとって最適な“繁殖温床”になります。

- 通常:菌のバランスが安定 → 肌トラブルが起きにくい

- マスク環境:湿度と温度が上昇 → アクネ菌が優勢になり炎症発生

つまり、マスクをしているだけで、菌の勢力図が変化してしまうのです。

💧 こすれと蒸れのダブルダメージ

マスクの内側では、会話や呼吸による“微細な摩擦”が常に起きています。

この摩擦で角質が傷つくと、バリア機能が低下し、

外部刺激や菌の侵入に弱い状態になります。

そこに湿気が加わると、皮脂と角質が混ざって角栓を作りやすくなり、

毛穴が詰まってニキビへと発展します。

- 摩擦で角質が乱れる

- 皮脂と菌が混ざり、毛穴をふさぐ

- 内部で炎症が発生し、ニキビになる

このように、マスク下の環境は「菌・皮脂・刺激」の三拍子がそろった、ニキビの温床なのです。

🧠 “蒸れる=潤う”ではない

マスク内の湿気を「保湿になる」と勘違いしがちですが、実際には逆。

湿気が過剰な状態では、肌が水分を保つ力が低下し、角質がふやけてバリアが弱まります。

乾燥と過剰皮脂が同時に起こることで、菌バランスがさらに乱れ、炎症が進みます。

肌が“潤っているようで乾いている”この状態を、専門的にはインナードライと呼びます。

インナードライこそ、マスクニキビを長引かせる大きな原因です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- マスク内は高温多湿で菌バランスが崩れやすい

- アクネ菌が増殖しやすい酸欠環境ができる

- 摩擦と蒸れで角質が乱れ、毛穴が詰まりやすくなる

- 湿気によるインナードライが炎症を長引かせる

🧱 マスクで“菌バランス”が崩れる仕組み

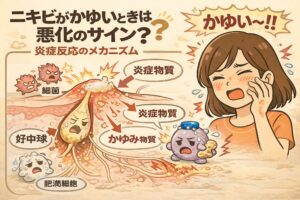

💭「マスクを外すと肌がベタつく」「つけたままだとかゆい」

それは、肌の上で菌のバランスが崩れているサインです。

マスクをしている時間が長いほど、皮膚表面の温度・湿度・pH(酸性度)が変化し、

常在菌のチームワークが乱れていきます。

普段は善玉菌(表皮ブドウ球菌)が弱酸性の環境を保ち、肌を穏やかに守っています。

しかし、マスク下では汗や皮脂の影響で肌がアルカリ性に傾き、

善玉菌が減少、アクネ菌や黄色ブドウ球菌などが優勢になります。

この菌バランスの崩壊こそが、“マスクニキビ”を引き起こす根本構造です。

🧬 善玉菌が減ると“肌の免疫”が乱れる

表皮ブドウ球菌は、皮脂を分解して脂肪酸を作り、

肌を弱酸性に保つ役割を持っています。

この脂肪酸には悪玉菌の増殖を抑える働きもありますが、

洗浄しすぎやマスクによるこすれで善玉菌が減ると、

肌のpHがアルカリ性に傾き、外的刺激に敏感になります。

- 善玉菌が減る → 肌がアルカリ性化

- アルカリ性化 → 悪玉菌が増殖

- 結果 → ニキビやかゆみ、赤みが出やすくなる

つまり、「菌を減らすケア」ではなく、「菌を守る環境づくり」が求められているのです。

💧 アクネ菌は「暴走型の日和見菌」

アクネ菌は通常、皮脂を分解して肌を守る働きをしています。

しかし、マスク下のように湿度と温度が高い酸欠環境では、

このアクネ菌が“暴走モード”に入り、炎症を起こす原因になります。

- 通常環境 → 皮脂を分解し、防御膜を作る

- マスク環境 → 酸素不足+皮脂過剰で急増

- 結果 → 毛穴内で炎症が起こる

アクネ菌は「多すぎても少なすぎても不安定」。

重要なのは、アクネ菌をコントロールできるバランス構造を保つことです。

🧠 「マスクの摩擦」が菌の分布を壊す

マスクのこすれは、物理的に角質を傷つけるだけでなく、

その部分の菌バランスを乱す原因にもなります。

一部の菌が減り、他の菌が増えることで、

肌全体の“多様性”が損なわれていくのです。

肌の菌環境は「森」のようなもの。

ひとつの菌が消えるだけで、全体のバランスが崩れ、

結果として炎症が広がりやすくなります。

💡 清潔よりも“共存”が大切

マスクニキビを防ぐために、殺菌系の洗顔料やアルコールスプレーを使う人も多いですが、

これは一時的に菌を減らしても、善玉菌まで奪ってしまうリスクがあります。

善玉菌がいなくなると、再び悪玉菌が優勢になり、

肌は「菌の空白状態」に陥ってしまうのです。

だからこそ、清潔よりも共存と循環を意識すること。

菌を減らすのではなく、動かしながら整えることが、マスク時代の肌づくりの基本です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- マスク下では温度・湿度・pHが変化し、菌バランスが崩れやすい

- 善玉菌が減ると、悪玉菌・アクネ菌が優勢になる

- 摩擦やアルコール殺菌で“菌の森”が壊れやすい

- マスクニキビを防ぐには、菌を減らすより「共存させる」ことが大切

💧 ニキビができる人・できない人の差を分けるのは「環境への適応力」

💭「同じ時間マスクをしているのに、なぜ自分だけ?」

マスクニキビができる人と、できない人。

この違いを分けているのは、菌のバランスを環境変化に合わせて保てるかどうかです。

つまり、肌の「菌の適応力」と「流れの柔軟性」。

環境が変わっても肌が動ける人ほど、ニキビはできにくくなります。

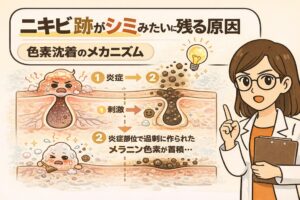

🧬 「できる人」は菌が一方的に偏っている

ニキビができやすい人は、マスク内の湿度や皮脂量の変化に対応できず、

アクネ菌や黄色ブドウ球菌などが優勢になりやすい傾向があります。

善玉菌(表皮ブドウ球菌)が減って菌の多様性が失われると、

肌は“単一菌支配”の状態になり、炎症を抑える力を失います。

- 湿度が上昇 → アクネ菌が急増

- 摩擦刺激 → 善玉菌が減少

- 菌バランスの乱れ → 炎症が発生

つまり、菌の多様性が失われた肌ほど、マスク環境に弱いのです。

💧 「できない人」は菌と皮脂が連動して動いている

マスクをしてもトラブルが少ない人は、菌のバランスが安定しており、

皮脂と水分の循環が自然に保たれています。

善玉菌がしっかり存在していることで、肌のpHが弱酸性に保たれ、

悪玉菌やアクネ菌が過剰に増えにくくなるのです。

- 善玉菌が多い → 弱酸性を維持

- 皮脂の流れが安定 → 菌の偏りが起きない

- 炎症が起きても短時間で回復

つまり、菌の多様性と流れが共存できている肌は、環境に左右されにくい構造を持っています。

🧠 「強い肌」とは、菌を排除できる肌ではない

ニキビができない人の肌が“強い”のは、菌が少ないからではなく、

菌が整っていて動ける環境を維持しているからです。

乾燥・湿気・摩擦といった変化が起きても、菌がバランスを取り戻せる。

この「菌の回復力」が、トラブルを起こさない最大の理由です。

肌の強さは、防御力ではなく回復と循環の速さ。

それを支えているのが、日々の“流れを止めないケア”なのです。

💡 マスクニキビの分かれ道は「流れの柔軟性」

マスクを外した後、肌のベタつきや赤みがすぐ落ち着く人は、

皮脂や菌がスムーズに流れる“柔軟な肌構造”を持っています。

一方、長時間こもった熱や湿気をリセットできない人は、

皮脂の滞りが続き、菌の偏りが固定化してしまう。

炎症を繰り返さないためには、

環境に合わせて流れをリセットできるリズムを持つことが大切です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- マスクニキビができる人は、菌の多様性が失われている

- できない人は、善玉菌と皮脂の流れが整っている

- 強い肌とは「菌を減らせる肌」ではなく「菌を整えられる肌」

- 環境変化に対応できる“流れる構造”がトラブルを防ぐ

🧴 菌バランスを整えるための“流すケア習慣”

💭「マスクをしても荒れない肌にしたい」

マスクによる菌バランスの乱れを防ぐには、肌の流れを止めないことが最も大切です。

菌は皮脂・水分・温度の中で活動しています。

この流れが乱れると、特定の菌が優勢になり、炎症を起こします。

一方、循環が保たれている肌では、菌が安定して共存し、トラブルが起こりにくい。

つまり、「清潔に保つ」ではなく、「めぐりを保つ」ことがマスク時代の肌づくりの基本です。

🛁 Step1:夜の温感ケアで菌と皮脂の動きを整える

マスクでこもった皮脂や汗は、菌のバランスを乱す原因になります。

夜のバスタイムに、温感ジェルを使ってやさしく動かすケアを取り入れましょう。

- 肌を温めて毛穴をゆるめる

- 高粘度の温感ジェルを顔全体になじませる

- シリコンブラシで“必要な圧”をかけながらゆっくり円を描く

摩擦を避けることよりも、肌の構造を保ちながら動かすことを意識。

こうして毛穴と皮脂の流れを整えることで、菌の偏りが起きにくい環境を育てます。

💧 Step2:酸化を防ぎ、菌の環境を安定させる

酸化した皮脂は、悪玉菌やアクネ菌の増殖を促す「酸化ドミノ」を引き起こします。

そのため、温感ケア後にはビタミンC誘導体美容液を使い、酸化を防ぎましょう。

- 洗顔・マッサージ後の清潔な肌に使用

- マスクが当たる部分を中心に塗布

- 手のひらで軽く包み込み、浸透を促す

酸化を防ぐことで、菌たちが穏やかに共存できる“安定した肌環境”を維持できます。

🌙 Step3:保湿で菌の“すみか”を守る

乾燥すると、善玉菌のエサである皮脂やアミノ酸が減り、菌バランスが崩れます。

マスクを外した後は、保湿で菌のすみかを守ることが大切です。

- 化粧水で水分を補い、軽い乳液で油分を支える

- 乾燥しやすい部分は重ね塗りで調整

- “しなやかに動ける肌”を目指して保湿

水分と油分の循環が整えば、菌の多様性が戻り、肌の免疫リズムが安定します。

💡 Step4:48時間ルールで菌バランスをリセット

皮脂と菌は約48時間で酸化・変化を始めます。

そのため、2日に1回の“流すケア”を続けることで、マスクによる菌の偏りを防ぐことができます。

- 48時間以内に温感ケアで流れをリセット

- 翌日は酸化防止と保湿を中心に整える

- このリズムを繰り返して“止まらない肌環境”を維持

菌は静止した環境より、動いている環境で安定します。

定期的に流れを作ることで、マスクニキビを繰り返さないバランスが育ちます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- マスクによる菌バランスの乱れは“流れの停止”から始まる

- 温感ケアで毛穴と皮脂の動きを整える

- 酸化を防ぎ、菌が穏やかに共存できる環境を守る

- 保湿で菌のすみかを維持し、乾燥を防ぐ

- 48時間ルールで“めぐる肌リズム”を育てる

📘 まとめ|マスク時代に強い肌は“菌と流れが整っている肌”

マスクによるニキビができるかどうかを分けるのは、菌バランスの安定性と流れの柔軟性です。

マスクの中では湿度・温度・摩擦が重なり、肌の環境が一気に変化します。

そのとき、菌の多様性が保たれていれば炎症は起きにくく、

逆に善玉菌が減りアクネ菌が優勢になると、マスク内は一瞬で“炎症ゾーン”に変わります。

つまり、「菌を減らす」より「整える」ことが重要。

流れがある肌は、菌も動きながらバランスを取るため、トラブルが定着しません。

温感ケアで毛穴を動かし、酸化を防ぎ、保湿で循環を支える──。

この3つを48時間リズムで続けることで、

マスクによる蒸れや刺激にも揺らがない“菌と流れの整った肌”が育ちます。

肌は静かに守るより、やさしく動かして整える。

マスクとの共存時代こそ、「共存する菌」と「流れる環境」が鍵です。

🧪ちふゆのひとことメモ

マスク生活の初期、私も何度もニキビを繰り返しました。

でも、洗うよりも“動かす”ことを意識してから、肌が落ち着いていったんです。

菌を敵にしないで、整える方向に変えるだけで、

あんなに敏感だったマスクの摩擦も怖くなくなりました。

肌の強さは、戦う力ではなく“調和の力”。

その調和を支えてくれるのが、菌と流れのバランスなんです。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“菌と流れの調和”を整える習慣設計です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、

毛穴の動きを促して皮脂と菌のバランスを整える。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぎ、

マスク環境でも乱れない、安定した肌の流れを保ちます。

「清潔にする」ではなく、「めぐりを整える」。

それが、マスクニキビを防ぐ新しい肌づくりの習慣です。