「この化粧水で角栓が溶ける」

「美容液で毛穴詰まりを溶かしてスッキリ」

──そんな宣伝文句を見たことはありませんか?

確かに聞こえは魅力的ですが、

実際のところ角栓はそんなに簡単に“溶ける”ものではありません。

角栓は皮脂だけでできているわけではなく、

タンパク質(角質)と皮脂が混ざり合って固まった構造物 です。

台所の油汚れを水だけで落とせないのと同じように、

化粧水や美容液だけで完全に分解することは不可能なのです。

つまり「角栓が溶ける」という表現は、

科学的に見れば正確とはいえません。

この記事では、

なぜその宣伝が生まれたのか、

界面化学の視点から見た角栓の正体と限界、

化粧水や美容液でできること/できないこと を解説し、

最後に「本当に必要な角栓予防の発想」へとつなげます。

🌀「角栓が溶ける」という宣伝が生まれた背景

💭 読者を引きつけるキャッチコピー

「角栓がごっそり溶ける」──

美容雑誌や化粧品広告で、そんな表現を目にしたことがある方も多いと思います。

一瞬で効果が出るように感じられるこの言葉は、

消費者の悩みに直結しているため非常にキャッチー。

特に毛穴や黒ずみに悩む人にとっては、

「溶ける=なくなる」とイメージしやすく、興味を引きやすいのです。

🧴 クレンジングから生まれた「溶かす発想」

実は「角栓が溶ける」という表現の始まりは、

クレンジングオイル にありました。

オイルはメイク汚れや皮脂汚れを浮かせて落とす性質があります。

そのイメージが広がり、

「油汚れの角栓もオイルで溶かせる」という宣伝が生まれました。

しかし実際の角栓は、皮脂だけでなく 角質(タンパク質) が主体。

油だけでは分解できない“複合構造”なのです。

📊 化粧品マーケティングの常套句

スキンケア業界では「わかりやすい言葉」が好まれます。

「溶かす」「ごっそり」「一瞬で」──

こうした表現は、科学的な正確さよりも イメージのわかりやすさ を優先しています。

つまり「角栓が溶ける」という言葉は、

本当に溶けているわけではなく、

「角栓ケアができそう」と思わせるためのマーケティング用語なのです。

🌀 なぜ誤解が広がったのか

角栓は皮脂と角質の混合物です。

でも多くの人は「毛穴の汚れ=皮脂」と思い込んでいます。

この「皮脂=油汚れ」という認識が、

「オイルで溶かせる」という宣伝を自然に受け入れやすくしました。

- 油汚れはオイルで落とせる

- 毛穴汚れは皮脂だから同じ

- だから角栓もオイルで溶けるはず

こうした短絡的なイメージの積み重ねが、

「角栓が溶ける」という言葉を広めた背景です。

🌙 実際は「溶ける」より「ゆるむ」

現実には、オイルや美容液で角栓を完全に溶かすことはできません。

ただし 角栓の周囲をやわらかくする ことは可能です。

油分や保湿成分で角栓を包み込み、

毛穴の中で「ゆるむ」ように動かすことならできます。

これを「溶ける」と表現してしまうと誤解につながりますが、

「角栓が取れやすくなる」と考えれば理解しやすいでしょう。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 「角栓が溶ける」はマーケティング用語であり、科学的には不正確

- クレンジングオイルの効果イメージが発端になっている

- 多くの人が「毛穴汚れ=皮脂」と誤解しているため広がった

- 実際には「完全に溶かす」のではなく「やわらげて取れやすくする」が正しい

🧪角栓の正体と“界面化学”から見た分解の限界

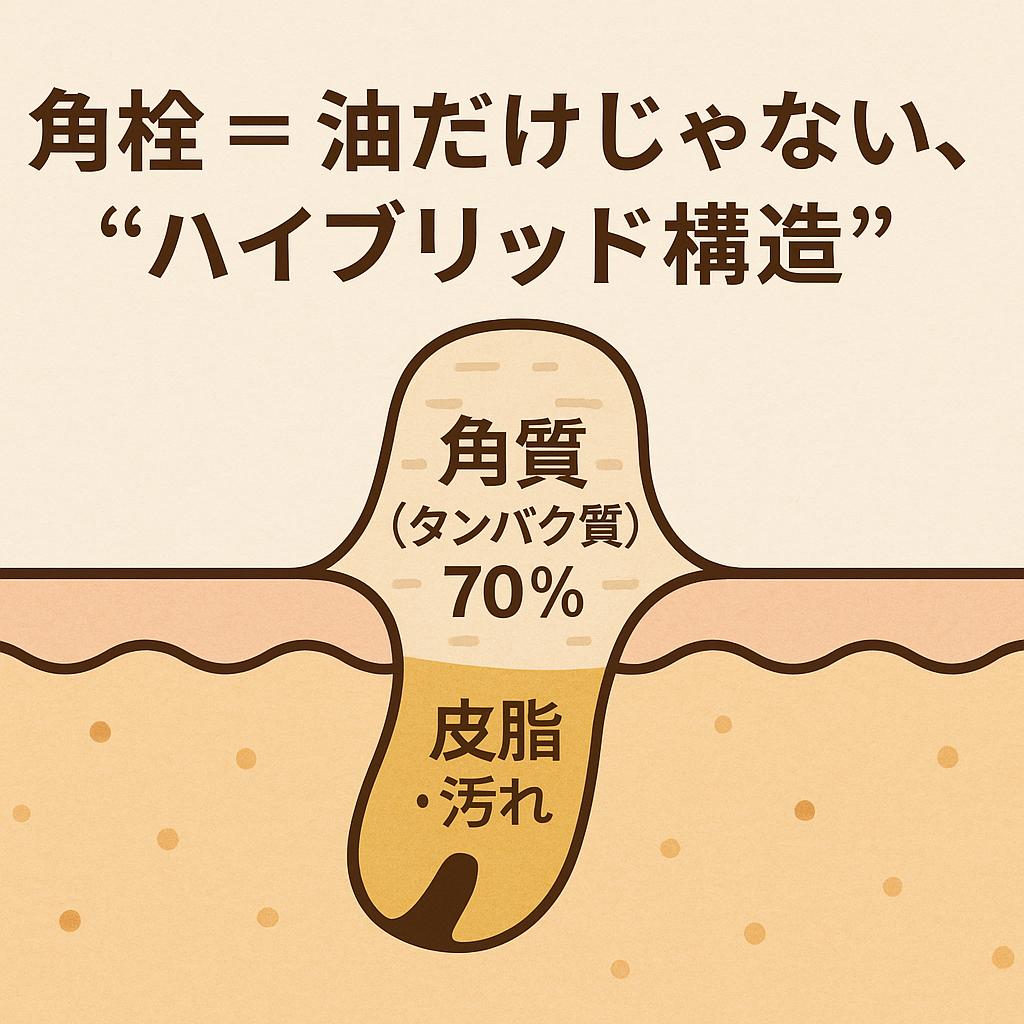

💭 角栓の正体は「皮脂だけ」じゃない

多くの人は「角栓=皮脂のかたまり」と思っています。

でも実際の角栓は、皮脂よりもタンパク質が主体 です。

研究によると、角栓の約70%は角質(ケラチンというタンパク質)。

残りが皮脂や微細な汚れなどです。

つまり角栓は「油のかたまり」ではなく、

皮脂と角質が混ざり合った“ハイブリッド構造”。

ここに「溶かすケア」の限界があります。

🧴 界面化学の基本

界面化学とは、油と水のように性質が違うものをどう混ぜ合わせたり分離させたりするかを扱う学問です。

洗顔料やクレンジングはこの界面化学の応用で、

- 界面活性剤 が油汚れを浮かせる

- 水と油をなじませて洗い流す

といった仕組みで働いています。

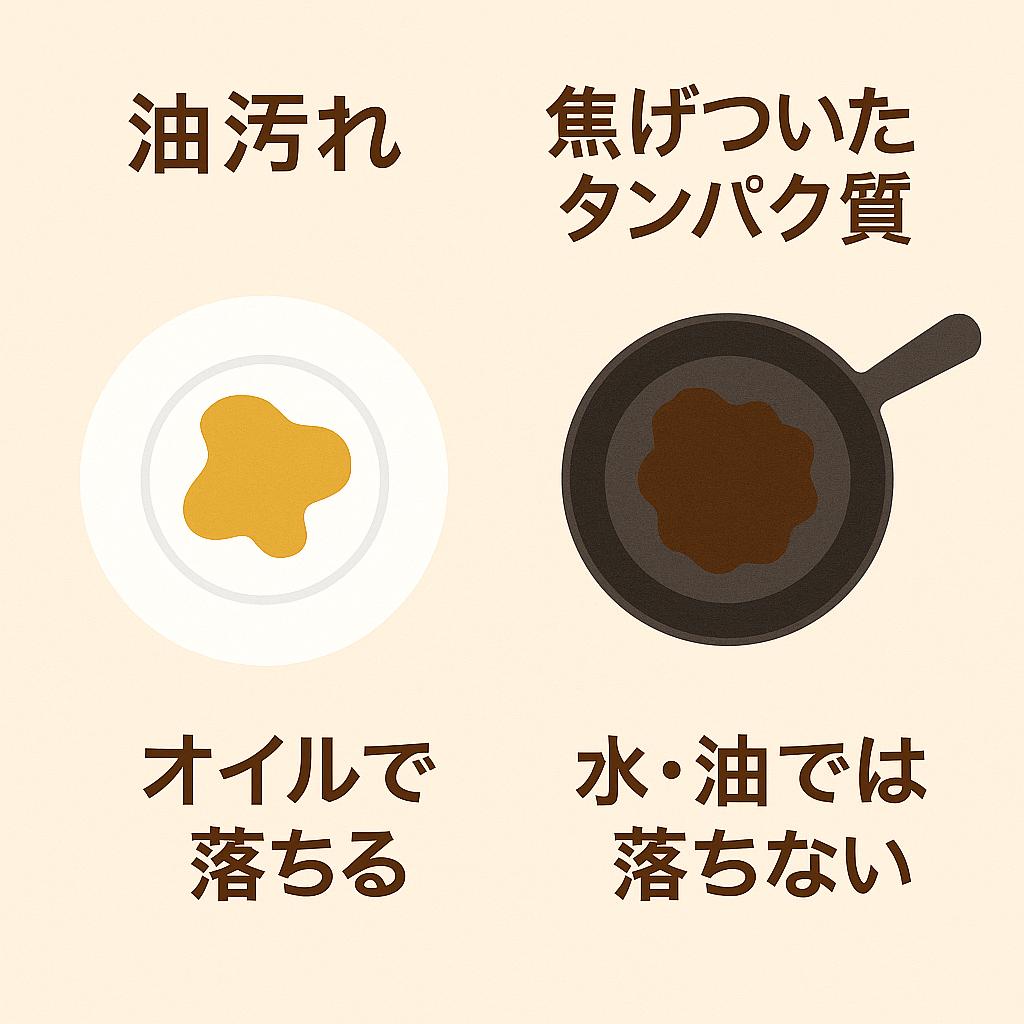

🌀 「油汚れ」なら落とせるが…

台所の油汚れは、界面活性剤で浮かせれば簡単に落ちます。

皮脂も同じ油分なので、洗顔やクレンジングである程度落とすことは可能です。

でも角栓は違います。

角質=タンパク質は「ゆで卵の白身」のように固まった構造。

水や油では簡単に分解できません。

🌙 「角栓を溶かす」が難しい理由

角栓を構成するのは 皮脂(油)+角質(タンパク質)。

油部分は界面活性剤である程度落とせても、

タンパク質部分はほとんど分解できません。

つまり、化粧水や美容液で「完全に溶かす」のは構造的に不可能なのです。

これを台所にたとえると──

- 新しい油汚れ=スポンジで落ちる

- 焦げついたタンパク質=こすっても落ちにくい

角栓はまさに「焦げついたタンパク質を油で固めたようなもの」なのです。

🧬 酵素洗顔が効くのはなぜ?

一部の製品で「酵素洗顔」が角栓ケアに使われるのは、

タンパク質を分解する酵素が含まれているからです。

ただしこれも 表面を少しやわらかくする程度。

毛穴の奥に育った角栓そのものを“完全に溶かす”ことはできません。

📊 科学的に見た限界

- 化粧水や美容液は基本的に「水ベース」 → 角栓を溶かす力はほぼゼロ

- 油ベースのクレンジング → 皮脂は落とせるが角質部分は分解できない

- 酵素洗顔 → タンパク質を一部分解できるが即効性は限定的

結論:

「角栓を溶かす」という表現は科学的には不正確。

本当にできるのは「角栓をやわらげる」「取れやすくする」までです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 角栓の約70%はタンパク質(角質)、残りが皮脂

- 油汚れは落とせても、タンパク質は水や油では分解できない

- 化粧水・美容液に「角栓を溶かす力」は基本的にない

- 実際にできるのは「角栓をやわらげ、取りやすくする」ことまで

🧼化粧水・美容液でできること/できないこと

💭「化粧水で角栓が溶ける?」への疑問

コスメの広告や口コミでよく見る「角栓が溶ける」という表現。

しかしここまで見てきたように、実際に“溶かす”ことは不可能 です。

では、化粧水や美容液にはどんな役割があるのでしょうか?

ここでは「できること」と「できないこと」を整理してみましょう。

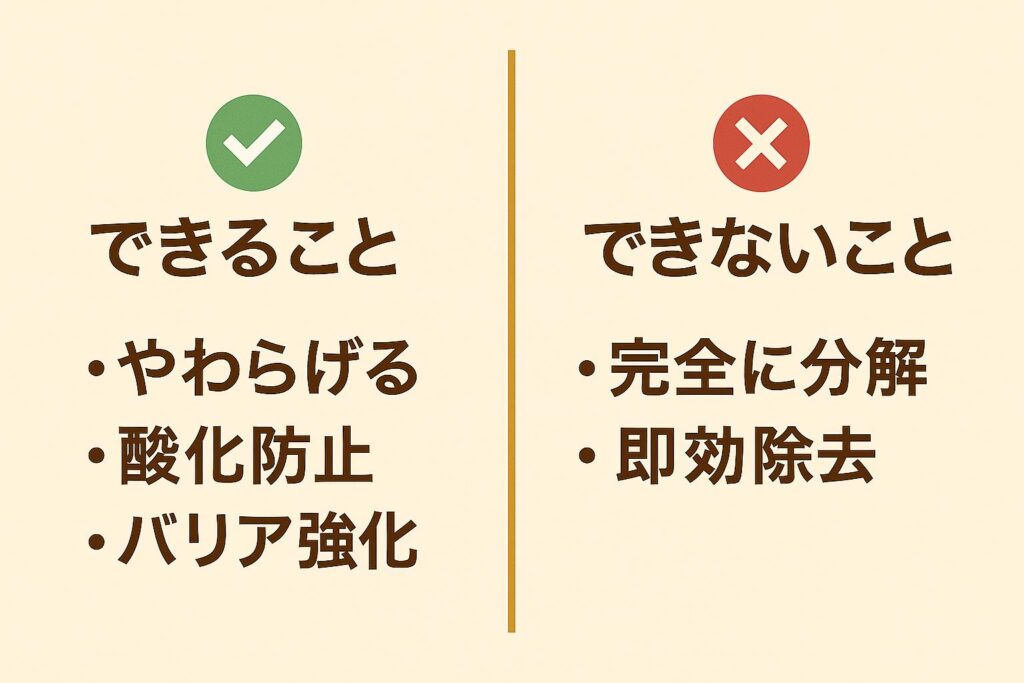

🌊 化粧水・美容液でできること

- 角栓をやわらげるサポート

保湿成分によって角栓の表面をやわらげることができます。

完全に溶かすことはできませんが、「動きやすい状態」に近づける効果は期待できます。 - 角栓が育ちにくい環境づくり

保湿で肌のターンオーバーを整えると、角質の過剰な蓄積を防ぐことができます。

結果として「角栓ができにくい」肌環境をキープできます。 - 酸化皮脂を防ぐサポート

ビタミンC誘導体などの抗酸化成分は、皮脂の酸化を遅らせる働きがあります。

これは黒ずみ毛穴の予防に直結します。 - バリア機能の強化

セラミドやナイアシンアミドなどは、角質層の保水力を高めてバリアを守ります。

毛穴まわりの炎症を防ぎ、角栓の悪化を防ぐのに役立ちます。

🚫 化粧水・美容液でできないこと

- 角栓を完全に分解して消す

角栓はタンパク質+皮脂の複合構造。

水ベースの化粧水や美容液で完全に溶かすことは不可能です。 - 毛穴の奥の詰まりを物理的に除去

毛穴の深部まで入り込み、角栓を根こそぎ取ることはできません。

角栓は物理的に「押し出す」か「ゆるめて自然に排出させる」しかないのです。 - 即効で黒ずみをなくす

化粧水や美容液は基本的に「習慣的に使って効果を感じる」タイプのケア。

即効性は期待できません。

🌀 間違った期待がトラブルを呼ぶ

「角栓が溶ける」と信じてケアを続けても、思うような効果は得られません。

結果として「もっと強いケアを」と考え、スクラブや鼻パックに頼ってしまう人もいます。

しかしそれは、かえってバリアを壊し、角栓を作りやすくする悪循環につながります。

🌙 正しい期待値を持つことが大切

化粧水や美容液は「角栓を直接溶かす道具」ではなく、

角栓を育てにくい環境をつくるサポーター と考えるのが正解です。

- 保湿で角栓の成長スピードを遅らせる

- 抗酸化成分で黒ずみ化を防ぐ

- バリアを整えて肌トラブルを回避する

このように“間接的に角栓ケアに貢献する”のが、本来の役割です。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 化粧水や美容液は「角栓を完全に溶かす」ことはできない

- できるのは「やわらげる」「酸化を防ぐ」「角栓ができにくい環境を整える」こと

- 即効性はなく、継続的に使うことでじわじわ効果を発揮する

- 間違った期待を抱くと、強すぎるケアに走って悪循環になる

🌙角栓を防ぐために必要な“流れる毛穴”の発想

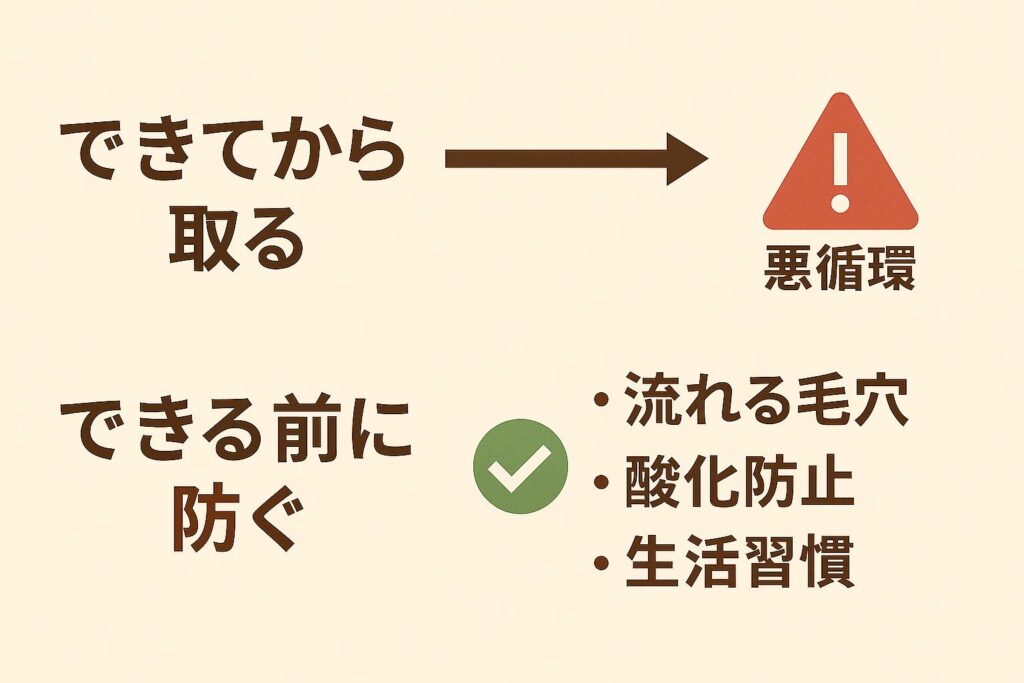

💭「できてから取る」では遅い

角栓や黒ずみが目立ってからスクラブや鼻パックで取る──。

多くの人がやってしまうこの方法は、実は 根本解決になりません。

なぜなら角栓は、皮脂と角質が混ざり合い、時間とともに固まる構造物。

一度できてしまったものを取るのは難しく、

取ったとしても数日後には再び作られてしまうからです。

必要なのは「できる前に防ぐ」という予防の発想です。

🌀 毛穴を「沼」から「せせらぎ」へ

毛穴をイメージするとわかりやすいのが「沼」と「せせらぎ」の比喩。

- 沼毛穴 …流れが止まり、皮脂がとどまって酸化・固化して角栓になる

- せせらぎ毛穴 …流れが続き、皮脂が自然に外へ排出される

角栓を防ぐには、毛穴を「せせらぎ」に近づけることが大切です。

つまり「皮脂をためない流れ」を習慣で作っていくことがポイントになります。

🌙 ケアの黄金タイムは「夜」

毛穴ケアをするなら、おすすめのタイミングは夜の入浴後です。

- 毛穴が温まり、出口がやわらかくなっている

- 皮脂や汚れが落ちやすい状態になっている

- 就寝中は肌の修復が活発に行われる

この時間にやさしいマッサージや保湿、抗酸化ケアを組み合わせることで、

皮脂の流れがスムーズになり、角栓が育ちにくくなります。

🍊 抗酸化ケアを取り入れる

皮脂が毛穴にたまっても、すぐに角栓になるわけではありません。

酸化することで固まり、黒ずみに変化する のです。

そこで役立つのが抗酸化成分。

特にビタミンC誘導体は、酸化皮脂を防ぎ、毛穴トラブルを抑える効果が知られています。

- 夜のケアにビタミンC誘導体の美容液を使う

- 日中は日焼け止めで紫外線による酸化を防ぐ

「流れを整える+酸化を防ぐ」の両輪で角栓予防が可能になります。

🛌 生活習慣も「流れる毛穴」を支える

毛穴ケアはスキンケアだけではありません。

生活習慣も毛穴の流れを左右します。

- 睡眠不足 → ホルモンバランスが乱れて皮脂が増える

- 脂っこい食事 → 酸化しやすい皮脂を作りやすい

- ストレス → 活性酸素が増えて酸化を加速

規則正しい生活とバランスの取れた食事は、

「詰まりにくい毛穴」を育てる基盤になります。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 角栓は「できてから取る」ではなく「できる前に防ぐ」が正解

- 毛穴を「せせらぎ」に近づけることで皮脂をためない流れを作れる

- 夜の入浴後が毛穴ケアのベストタイム

- 抗酸化ケア(ビタミンC誘導体+UV対策)が角栓化を防ぐカギ

- 睡眠・食事・ストレス管理も毛穴の流れを支える

📘まとめ|「溶かす」より「詰まらせない」ケアへ

「角栓が溶ける」というキャッチコピーは魅力的ですが、

界面化学的に見れば、化粧水や美容液で角栓を完全に分解することはできません。

角栓は皮脂と角質が混ざり合った“複合構造”。

水や油だけで溶かせる単純な汚れではなく、

現実的にできるのは 「角栓をやわらげて取れやすくする」 ことまでです。

本当に大切なのは「できてから取る」発想ではなく、

毛穴を“せせらぎ”のように保ち、皮脂をためない習慣を作ること。

- 夜の入浴後に毛穴ケアを取り入れる

- ビタミンC誘導体で酸化を防ぐ

- 規則正しい生活で皮脂バランスを整える

このように日常のケアを積み重ねることで、

角栓や黒ずみの“再発サイクル”を断ち切ることができます。

🧪ちふゆのひとことメモ

私も昔は「角栓を溶かす化粧水」を信じて使い続けていました。

でも実際にはほとんど効果を感じられず、

むしろ「なぜ落ちないの?」と焦るばかり…。

調べていくうちに「角栓はそもそも溶けない構造」だと知ったとき、

ようやく本当に必要なのは「流れを整えるケア」だと理解できました。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、酸化皮脂をためない“毎日の習慣設計”です

毛穴の中で皮脂が滞る前に、

やさしい刺激で「流れる毛穴」を育てていく。

その習慣づくりを支えるのがChocobraの毛穴マッサージケアです。

洗顔やパックに頼るのではなく、

酸化皮脂が固まる前に“動かす習慣”を日常に。

それが、黒ずみや角栓を繰り返さないための新しいアプローチです。

🧭 関連記事|成分の“届く・効く”に悩んでいる方のための“再設計ガイド”

🧬「その成分、ほんとうに“届いて”る?」と感じた方へ

▶ 成分はどこまで肌に浸透する?角層・毛穴への経皮吸収を解説