💭「トラネキサム酸って飲むタイプと塗るタイプ、どっちが毛穴に効くの?」

💭「シミや肝斑のイメージはあるけど、毛穴ケアにも関係あるの?」

──そんな疑問を持ったことはありませんか?

トラネキサム酸は、医療の現場では内服薬として、化粧品では外用成分として使われる珍しい成分です。もともとは止血薬として開発されましたが、炎症を抑える力が注目され、肝斑や色素沈着の改善に活用されるようになりました。

では毛穴に対してはどうでしょうか?実は、毛穴の黒ずみや赤み、ニキビ跡による色素沈着にも「炎症」が深く関わっています。つまり炎症をコントロールできるトラネキサム酸は、毛穴悩みにも一定の効果が期待できるのです。

この記事では、

- 飲むトラネキサム酸と塗るトラネキサム酸の違い

- それぞれが毛穴にどう作用するのか

- 内服と外用の使い分け戦略

を分かりやすく整理します。読後には「自分の毛穴悩みに合うのはどちらか」がイメージできるはずです。

🌀 トラネキサム酸はなぜ「飲む」と「塗る」があるのか?

💡 医薬からコスメへ広がった成分

トラネキサム酸はもともと医療の現場で「止血薬」として使われてきた成分です。血液中の プラスミン という酵素の働きを抑えることで出血を防ぎ、同時に炎症や腫れを鎮める効果がありました。この「抗炎症作用」に注目が集まり、やがてシミ・肝斑・炎症後色素沈着を防ぐ成分としてスキンケアに応用されるようになったのです。こうして現在、飲むタイプ(内服薬) と 塗るタイプ(外用コスメ) の2つの形で広く利用されています。

🧪 飲むトラネキサム酸の位置づけ

- 医師の処方で使用されるケースが多い

- 全身的に作用し、肝斑やシミの改善目的で処方される

- 炎症を抑えることで、色素沈着の進行を防ぐ

特に「肝斑」の治療では第一選択肢としてよく使われます。ただし全身に作用するため、副作用(胃腸不調や血栓リスクなど)に注意が必要で、医師の管理下での使用が前提です。

🧴 塗るトラネキサム酸の位置づけ

- 化粧品や医薬部外品に配合される

- 肌に直接働きかけ、炎症を鎮めつつメラニンの生成を抑制

- シミ予防やニキビ跡の色素沈着予防など、日常的なスキンケアに活用できる

外用は副作用が少なく、敏感肌でも使いやすいのがメリットです。毎日の習慣として取り入れやすいのは「塗る」タイプといえるでしょう。

🌙 「飲む」と「塗る」の違い

- 飲むタイプ:体の内側から炎症を抑え、広範囲に作用。即効性や効果の強さが期待できるが、医療管理が必要。

- 塗るタイプ:肌に局所的に働きかけ、日常的に予防・改善を狙う。継続的に安心して使いやすい。

両者の違いを整理すると、「飲むのは治療」「塗るのは予防と継続ケア」という役割分担で理解すると分かりやすいです。

🔬 毛穴ケアにつながる理由

毛穴の黒ずみや赤み、ニキビ跡によるシミも、突き詰めれば炎症の連鎖で悪化します。飲むタイプも塗るタイプも「炎症を抑える力」があるため、毛穴悩みに対しても間接的に効果が期待できるのです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- トラネキサム酸は止血薬から応用された「抗炎症型」成分

- 飲むタイプは医療用で全身的に作用、肝斑治療などに用いられる

- 塗るタイプは化粧品・医薬部外品に配合され、日常的に使いやすい

- 違いは「治療的アプローチ」か「予防・継続的アプローチ」か

- 炎症を抑える働きにより、毛穴悩みにも効果が期待できる

🧪 飲むトラネキサム酸の効果と毛穴への影響

💡 内服で全身に働きかける

飲むトラネキサム酸(内服薬)は、医師の処方のもとで使用されることが多い医療用のアプローチです。肝斑やシミの治療に使われることが有名ですが、実はその効果の中心は 「炎症を抑えること」 にあります。体の中から炎症性物質の働きを鎮めることで、肌表面の色素沈着や赤みが起こりにくくなるのです。

🧱 期待できる効果

- 肝斑・シミの改善

メラノサイトが刺激されるのを抑えるため、肝斑や紫外線によるシミに効果があるとされます。 - 炎症後色素沈着(PIH)の予防

ニキビや肌荒れの後に残る茶色い跡を薄くするサポートが期待できます。 - 赤みや炎症の沈静化

肌が敏感になって赤みが続くタイプのトラブルにも有効です。

このように、飲むタイプは全身的に「炎症と色素沈着」に働きかけるのが大きな特徴です。

🌙 毛穴への間接的な効果

毛穴トラブルにも「炎症」は大きく関わっています。

- ニキビや角栓が炎症 → 赤みや色素沈着が残る

- 慢性的な炎症 → 毛穴まわりの組織が硬くなり、開き毛穴が目立つ

飲むトラネキサム酸は炎症を抑えることで、こうした毛穴トラブルの悪化を防ぎ、跡を残しにくくする働きが期待できます。特に「赤みがなかなか引かない」「ニキビ跡が茶色く残る」という人には有効性が高いといえるでしょう。

🧪 注意点とリスク

ただし飲むタイプにはデメリットもあります。

- 副作用のリスク:胃腸の不調、まれに血栓リスクが指摘されている

- 医師の管理が必要:長期的な自己判断での使用は推奨されない

- 全身作用型:部分的な毛穴悩みだけにピンポイントで効かせるのは難しい

そのため「ニキビ跡やシミが広範囲にある」「肝斑のような強い色素沈着がある」といったケースで、医師と相談の上で選ばれるのが一般的です。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 飲むトラネキサム酸は全身に働きかけ、炎症と色素沈着を抑える

- 肝斑・シミ・炎症後色素沈着に効果が期待される

- 毛穴トラブルにも「赤みや跡を残しにくくする」形で間接的に有効

- 副作用やリスクがあるため、医師の管理下での使用が必須

- 部分的な毛穴悩みにはややオーバースペックな場合もある

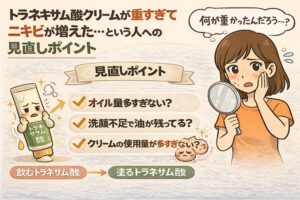

🧼 塗るトラネキサム酸の効果と毛穴ケアへの役割

💡 毎日のスキンケアに取り入れられる形

飲むトラネキサム酸が医療用であるのに対し、塗るトラネキサム酸(外用)は化粧品や医薬部外品に配合される形で使われています。肌に直接塗布することで、局所的に炎症や色素沈着を抑える働きを期待できます。副作用が少なく、敏感肌でも使いやすいため「日常的に続けられる美白成分」として注目されています。

🧱 シミ・色素沈着への効果

塗るトラネキサム酸は主に以下の働きを持ちます。

- メラノサイトの活性化を抑制 → 紫外線や炎症で過剰にメラニンが作られるのを防ぐ

- 炎症性サイトカインを抑える → 赤みや炎症を鎮める

- 炎症後色素沈着を予防 → ニキビ跡や毛穴まわりのシミ残りを軽減

「新たなシミを作らせない」「跡を長引かせない」ために有効な成分といえます。

🌙 毛穴ケアへの具体的な役割

毛穴の目立ちや黒ずみも、炎症が背景にあります。

- 角栓や皮脂が詰まる → 炎症が起きて赤みが出る

- 炎症が長引く → 色素沈着が起き、毛穴が黒ずんで見える

塗るトラネキサム酸は炎症を抑えてメラニン生成をブロックするため、「黒ずみ毛穴」や「赤み毛穴」の改善サポートが期待できます。また、毎日使えるため「予防ケア」としても活躍します。

🧪 他の成分との相性

塗るタイプは他の美白・保湿成分と併用できるのも強みです。

- ビタミンC誘導体:酸化皮脂を防ぎ、透明感を高める

- ナイアシンアミド:メラニンの転送を阻止し、沈着を二重で防ぐ

- セラミド・ヒアルロン酸:バリア機能を支えて、敏感な肌を守る

これらを組み合わせれば「攻めと守りのバランス」が整い、毛穴ケアの実効性が高まります。

🔬 続けやすさが最大のメリット

外用トラネキサム酸は副作用が少なく、日常的に続けやすい点が大きな利点です。美白・毛穴ケアは短期間で劇的に変わるものではないため、「ストレスなく継続できること」こそが結果につながる条件です。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 塗るトラネキサム酸は局所的に炎症と色素沈着を抑える

- ニキビ跡や毛穴まわりの黒ずみ・赤みに有効

- ビタミンC誘導体やナイアシンアミドとの併用で相乗効果

- 副作用が少なく、毎日使えるのが最大のメリット

- 続けやすい習慣として「毛穴の炎症予防ケア」に適している

🌙 毛穴悩みに選ぶなら?内服と外用の使い分け戦略

💡 「飲む」と「塗る」は役割が違う

トラネキサム酸は、同じ成分でも「飲む」と「塗る」でアプローチが異なります。飲むタイプは体の中から全身に働きかけ、塗るタイプは肌の表面に直接作用します。毛穴悩みに効かせたいときは、この役割の違いを理解し、自分の悩みの種類に合わせて選ぶことが大切です。

🧴 外用が向いているケース

- 毛穴の黒ずみが気になる

- ニキビ跡が茶色や赤みとして残っている

- 敏感肌で副作用が心配

- 毎日のスキンケア習慣の中で取り入れたい

塗るトラネキサム酸は「炎症後の色素沈着」や「毛穴まわりの赤み」をピンポイントで和らげるのに向いています。副作用が少なく継続できる点も毛穴ケアとの相性が良いといえます。

🧴 内服が向いているケース

- 広範囲に肝斑や濃いシミがある

- ニキビ跡が顔全体に残っている

- 外用ケアをしても改善が遅い

- 医師の診断で内服が適していると判断された

飲むトラネキサム酸は全身的に炎症やメラニン生成を抑えるため、「広範囲」「濃い色素沈着」に効果的。ただし副作用のリスクもあり、必ず医師の管理下で行う必要があります。

🌙 組み合わせて使う選択肢

実際には、外用と内服を組み合わせる戦略もあります。例えば、医師の処方で飲むトラネキサム酸を使いつつ、日常のスキンケアでは塗るタイプを取り入れる。こうすることで「全身+局所」のダブルアプローチが可能になります。ただし内服はあくまで医師の判断が前提であり、自己判断での長期使用は避けるべきです。

🔬 毛穴ケアに最適な考え方

毛穴悩み(黒ずみ・赤み・跡)は基本的に「局所的な炎症」が中心なので、まずは外用から始めるのが現実的で安全です。内服はシミや肝斑など強い色素沈着が広範囲にある場合や、医師が必要と判断した場合に限って選択するのが賢明です。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 飲むタイプ=全身に作用、外用タイプ=局所に作用

- 毛穴の黒ずみやニキビ跡には「塗る」タイプが第一選択

- 内服は広範囲の色素沈着や肝斑に有効だが、医師の管理が必須

- 両方を組み合わせる方法もあるが、外用を基本とするのが安全

- 毛穴悩みなら「まずは塗るトラネキサム酸」で十分に対応できる

📘まとめ|毛穴ケアには「塗るトラネキサム酸」から始めよう

トラネキサム酸は「飲む」と「塗る」の2つの形で活用されています。同じ成分でも作用の仕方が異なり、毛穴へのアプローチ方法も変わります。

- 飲むトラネキサム酸:全身に作用し、肝斑や広範囲の色素沈着に有効。ただし副作用のリスクがあり、医師の管理下で使用するもの。

- 塗るトラネキサム酸:局所的に炎症やメラニン生成を抑制。毛穴の黒ずみやニキビ跡の赤み・茶色い跡に有効で、副作用が少なく毎日使いやすい。

毛穴悩み(黒ずみ・赤み・ニキビ跡)に関しては、まずは「塗るタイプ」で十分対応可能です。広範囲で深い色素沈着がある場合は、医師と相談のうえで「飲むタイプ」を検討するのが安心です。

🧪ちふゆのひとことメモ

研究の視点から見ても、毛穴の黒ずみや赤みは“局所的な炎症”の積み重ねが原因です。その意味で、毎日のスキンケアに取り入れやすい「塗るトラネキサム酸」が第一選択肢。飲むタイプはシミや肝斑のように広く深い悩みのときに医師の指導で使うもの、と考えるのが現実的です。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、炎症ケアと相性の良い“毎日の習慣設計”です

夜のバスタイムにやさしい圧で毛穴を動かし角栓をゆるめる。さらにビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐことで、毛穴の炎症や色素沈着を繰り返さない環境を整えられます。塗るトラネキサム酸と組み合わせれば、毛穴の黒ずみや跡を予防する効果がより安定します。

🧭 関連記事|トラネキサム酸の“毛穴ケア効果”が気になる方のための再設計ガイド

💡「実は、シミだけじゃなく“毛穴”にも効くんです」

▶ トラネキサム酸はシミだけじゃない?毛穴への意外なアプローチ