💭「夏は落ち着いていたのに、冬になるとニキビが増える」

💭「乾燥しているのに、なぜか毛穴が詰まる」

──そんな経験はありませんか?

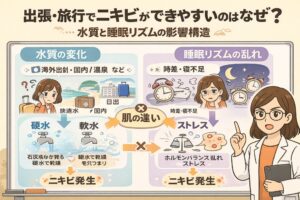

実は、冬の肌トラブルは“皮脂が減るから”ではなく、皮脂の性質が変わるから起こります。

気温と湿度が下がることで皮脂は固まりやすくなり、流れが止まる。

一方で、乾燥を防ごうと肌自身が皮脂を分泌しようとするため、

「少ないのに濃い」「出てるのに流れない」という矛盾した状態になります。

結果として、毛穴の出口で皮脂が滞留し、角栓化・炎症化──。

これが“冬ニキビ”の正体です。

この記事では、

- なぜ冬にニキビが悪化するのか

- 気温・湿度・血流が皮脂構造に与える影響

- 冬特有の“詰まりスパイラル”を断つ方法

- 季節型ニキビを防ぐ冬のスキンケア設計

を科学的に解説します。

読後には、「皮脂が出ない季節こそ、流すケアが必要な理由」が明確に理解できるはずです。

🌀 なぜ“冬ニキビ”が起こるのか?──皮脂が減っても詰まる理由

💭「皮脂が少ない季節なのに、なぜニキビができるの?」

多くの人が「冬は乾燥する=皮脂が減る=ニキビはできにくい」と考えています。

しかし、実際にはその逆。

冬の肌は“皮脂が減っても詰まりやすい”構造に変化しているのです。

皮脂の量ではなく、皮脂の“質と流れ”が変わる──。

これこそが、冬ニキビを引き起こす本当の理由です。

🧠 冬の皮脂は「濃く・動かない」油に変わる

皮脂の主成分であるトリグリセリドやスクワレンは、気温が下がると粘度が高くなり、

毛穴内で“硬化しやすい油”に変化します。

つまり、同じ量の皮脂でも、流れにくく・固まりやすい状態になるのです。

- 皮脂が冷える → 流動性が下がる

- 出口で滞留 → 酸化して角栓化

- 詰まりが炎症化 → 冬ニキビ発生

これは、冬場にチョコレートやバターが固くなる現象と同じ原理。

「皮脂は出ているのに流れない」状態が、毛穴トラブルの引き金になります。

💧 乾燥が“防御反応”を呼び、皮脂分泌を逆に増やす

肌が乾燥すると、皮脂腺は「守らなきゃ」と反応し、

本来より多くの皮脂を分泌しようとします。

しかし、外気が冷たく毛穴が収縮しているため、

分泌された皮脂は出口からスムーズに出られず、

内部に溜まりやすくなります。

結果、「乾燥してるのにテカる」「頬やあごだけニキビができる」──

そんな“混合型の冬肌”が生まれます。

🧬 毛穴の“開閉リズム”が狂う

冬は寒暖差が大きく、

外では冷気で毛穴が閉じ、室内では暖房で急激に開く。

この繰り返しが毛穴の開閉リズムを乱し、

皮脂の出口を硬化させる要因になります。

つまり、「冷え」「乾燥」「温度差」という三重ストレスが、

毛穴の“流す力”を奪ってしまうのです。

💡 “皮脂が少ない=詰まりにくい”は誤解

冬は皮脂量が減る代わりに、排出機能も低下します。

そのため、少ない皮脂でも滞留しやすく、

結果的に角栓化・炎症化が起こるという矛盾構造が生まれます。

「少ないのに詰まる」──これが、冬ニキビを理解する上での最大のポイントです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 冬は皮脂が減るのではなく“動かなくなる”

- 冷気によって皮脂の流動性が低下し、角栓化しやすい

- 乾燥による防御反応で皮脂分泌が逆に増える

- 寒暖差が毛穴の開閉リズムを乱す

- 「少ないのに詰まる」矛盾が冬ニキビの本質

🧱 乾燥と寒暖差が引き起こす“皮脂構造の変化”

💭「乾燥で皮脂が減る」と思っていませんか?

実際には、乾燥した冬こそ皮脂腺は“過剰反応”しています。

肌が乾燥してバリア機能が低下すると、

脳が「守らなきゃ」と判断し、皮脂を出す指令を送ります。

しかし、外気の低温で皮脂の粘度が高まり、出口が狭くなっているため、

出てきた皮脂は流れずに毛穴の中で溜まる構造になります。

つまり、冬の皮脂は「出ているのに届かない」。

このズレこそが、冬ニキビを生む温床です。

🧠 冬の乾燥は「皮脂と水分のアンバランス」を招く

皮脂が多くても、水分が足りなければ肌は乾燥します。

水分不足の状態では角質層が硬くなり、毛穴の出口も弾力を失います。

すると、皮脂が押し出されにくくなり、内部で圧力が高まる状態=詰まり肌に。

- 乾燥 → 角質硬化

- 皮脂滞留 → 酸化・炎症

- 乾燥を守ろうとさらに皮脂を分泌 → 悪循環

この「乾燥×過剰防御」の連鎖が、冬特有の詰まりを固定化させます。

💧 寒暖差は“皮脂の硬化と緩み”を繰り返す

外では冷えて固まり、室内では暖房で溶ける──

この温度差が1日に何度も繰り返されることで、

毛穴の出口が“開いて閉じて”を不規則に繰り返し、構造が歪みます。

皮脂が出口付近で固まったり、

乾燥した空気にさらされて酸化しやすくなるのです。

さらに、暖房による乾燥は皮脂膜を破壊し、

「一部は乾燥、一部はベタつく」という局所皮脂アンバランス肌を作ります。

🧬 冬の皮脂は“酸化しやすく、動きにくい油”

低温では皮脂が固まりやすく、

その状態で紫外線や空気にさらされると、酸化スピードが加速します。

酸化した皮脂は粘度が上がり、

角質たんぱく質と結びついて“角栓化”。

この硬化した角栓が毛穴を塞ぎ、炎症を引き起こします。

乾燥と寒暖差は、皮脂を「守る油」から「塞ぐ油」に変えてしまう。

これが、冬にニキビが悪化する根本構造です。

💡 “皮脂の質”が変わる季節、それが冬

冬は皮脂量が減っても、質の変化によってトラブルが起きます。

粘度が上がり、酸化しやすく、流れにくくなる──

だからこそ、冬のケアは“与える”よりも“動かす”。

皮脂を流す設計に切り替える必要があるのです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 冬の乾燥は皮脂の粘度を高め、出口で詰まる

- 水分不足で角質が硬化し、毛穴の弾力が失われる

- 寒暖差で皮脂が固まったり溶けたりを繰り返す

- 酸化皮脂が角栓化し、炎症を誘発する

- 冬は“量”より“質”が変わる季節。動かすケアが必要

💧 冬の血流低下がもたらす“滞る皮脂”の悪循環

💭「体が冷えると肌の調子も悪くなる気がする」

──それは、気のせいではありません。

冬の冷えによって血流が滞ると、肌の内部では皮脂と角質の“流れ”が止まる構造変化が起きています。

皮脂が動かない、角質が剥がれない、酸素が届かない──

この三重の停滞が重なって、ニキビやくすみを悪化させるのです。

血流は肌の“エンジン”。

動かない冬の体は、肌にとっても“詰まりやすい季節”を意味します。

🧠 皮脂腺は「血の流れ」で動く

皮脂を分泌する皮脂腺は、毛細血管から酸素と栄養を受け取って活動しています。

しかし、体が冷えて血流が弱まると、皮脂腺への酸素供給が不足。

皮脂は本来のサラサラした状態を維持できず、濃く・重く・滞る油へと変質します。

- 血流低下 → 酸素不足 → 皮脂が酸化しやすくなる

- 代謝低下 → 古い皮脂や角質が滞留

- 滞留した皮脂 → 毛穴を押し広げて炎症

こうして「冷えた肌=動かない肌」へと変化していきます。

💧 “冷え”がターンオーバーを遅らせる

血流が滞ると、肌の新陳代謝=ターンオーバーのスピードも低下します。

古い角質が剥がれ落ちず、毛穴の出口に蓄積して“角質のフタ”を作る。

その下で皮脂が溜まり、酸化が進行。

まるで、水の流れが止まってヘドロが溜まるように、動かない皮脂が炎症の温床になるのです。

さらに、血行不良は肌の温度そのものを下げ、

免疫細胞の働きを弱めるため、炎症が治りにくくなります。

「冬になるとニキビが治りにくい」のは、この循環不全が原因です。

🧬 冷たい空気が「毛穴の筋肉」を固める

毛穴の開閉を司る“立毛筋”も筋肉の一種。

寒さによって筋肉が収縮しすぎると、毛穴の開閉リズムが狂い、

皮脂を押し出す力が弱まります。

これはまさに、“毛穴が冬眠する”状態。

皮脂が押し出されず、詰まりやすくなるという悪循環に陥ります。

💡 「血を動かす=皮脂を動かす」

冬のスキンケアで意識すべきは、

保湿よりもまず“巡り”を取り戻すこと。

ぬるめの湯船に10分浸かるだけでも毛細血管が拡張し、

皮脂腺への酸素と栄養の流れが再起動します。

その後に軽くマッサージを加えると、

血流と皮脂の流れが連動し、“詰まりを溜めない構造”に整います。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 血流が滞ると皮脂腺への酸素供給が減り、皮脂が重くなる

- 冷えによってターンオーバーが遅れ、角質が毛穴を塞ぐ

- 立毛筋が固まると、皮脂を押し出す力が低下

- 「血を動かすこと」は「皮脂を動かすこと」

- 冬のニキビ予防には“温めて巡らせるケア”が不可欠

🧴 季節型ニキビを防ぐための“冬専用スキンケア設計”

💭「保湿しても乾燥する」「クリームを塗るとニキビが増える」

──それは、冬の肌構造を誤解しているサインです。

冬の肌は「乾燥」と「皮脂の滞り」が同時に起きる“二重構造”。

だからこそ、“守るケア”と“流すケア”の両立が必要です。

与えるだけでも、削るだけでも不十分。

「動かして整える」発想でスキンケアを再設計しましょう。

🧴 ステップ①:洗顔は朝より夜を重視する

冬の朝は皮脂分泌が少ないため、洗いすぎるとバリアを壊して乾燥を悪化させます。

一方、夜は日中に酸化した皮脂が残り、角栓化しやすい状態。

そこで“夜の流す洗顔”が重要になります。

- 夜はぬるま湯(35〜37℃)で皮脂をやわらげる

- 高粘度ジェルや泡で“こすらず包む”ように洗う

- 洗顔後はタオルで押さえるだけ

“落とす”より“流す”を意識することで、皮脂の流れが戻り、冬特有の詰まりが軽減します。

💧 ステップ②:保湿は「閉じ込める」より「巡らせる」

乾燥が気になると、つい重いクリームを厚く塗りがちですが、

油分を重ねすぎると皮脂の出口を塞ぎ、滞りを悪化させます。

おすすめは、水分の通り道を確保する“循環型保湿”。

- 化粧水で水分を与える

- 軽いジェルや美容液でうるおいをキープ

- 乾燥しやすい部分だけに少量の乳液を重ねる

“塗る”より“通す”を意識することで、皮脂と水分の流れが自然に整います。

🌙 ステップ③:夜は「温めて動かす」

冷えたまま眠ると、皮脂分泌が滞ったまま朝を迎えます。

入浴や蒸しタオルで血流を促し、皮脂の出口をやわらげることが大切です。

- 湯船に10分浸かる

- 温感ジェルでフェイスラインを軽くマッサージ

- そのままビタミンC誘導体美容液で酸化をブロック

“温めて動かし、酸化を止める”──この3分ケアが冬のニキビ対策の核心です。

🧠 ステップ④:朝は「守りながら整える」

冬の朝は、外気と暖房のダブル乾燥で皮脂膜が乱れやすい時間帯。

ここでのポイントは、“出す皮脂を止めず、酸化を防ぐ”。

- スキンケアの仕上げに日焼け止めで酸化防止膜をつくる

- SPF30前後の軽いジェルタイプを使用

- 外出前に頬とあごを軽くマッサージして血流を促す

守ること=流れを止めないこと。

朝のUVケアも「詰まらせない構造」を守るための一環です。

💡 ステップ⑤:“冬専用リズム”を固定する

冬のスキンケアは、習慣のリズムで効果が決まります。

- 朝:守りながら整える

- 昼:乾燥を感じたら保湿ミストでリセット

- 夜:温めて動かす

この1日の流れを一定に保つだけで、皮脂と血流の連動がスムーズになり、

“季節型詰まり”が起きにくい肌に変わっていきます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 冬は「守る」と「流す」のバランスが最重要

- 夜の洗顔と入浴で皮脂の流れを再起動させる

- 保湿は“重ねる”より“通す”発想で行う

- 朝はUVケアで酸化皮脂を防ぐ

- 習慣のリズムが“詰まりにくい肌”を育てる鍵

📘 まとめ|“皮脂が減る季節”こそ、流れを止めないケアを

冬のニキビは、皮脂が多すぎるからではなく、動かなくなるから起こります。

冷え・乾燥・寒暖差によって皮脂の流動性が下がり、毛穴の出口で滞る。

そこに酸化や角質硬化が重なり、炎症へ──。

つまり、「皮脂が少ないのに詰まる」という矛盾構造が、冬特有のトラブルの正体です。

冬こそ必要なのは、“流す力を育てるケア”。

温めて巡らせることで、皮脂と血流のリズムを再起動し、

毛穴の中の循環が戻れば、ニキビは自然と減っていきます。

「与える」より「動かす」。

それが、季節型ニキビを防ぐ唯一の冬ルールです。

🧪ちふゆのひとことメモ

私は以前、冬になると頬とあごに小さなニキビが増えていました。

乾燥が原因だと思って保湿を重ねても改善せず、むしろ悪化。

でも、入浴後に温感ジェルで軽くマッサージする習慣をつけたら、

皮脂の“重さ”が取れて、肌が柔らかく変わっていきました。

冬のケアは“足すこと”ではなく、“流れを戻すこと”。

肌は動けば、必ず応えてくれます。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“冬でも流れる肌”を育てる習慣設計です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、

温感ジェルで皮脂の流れを整える。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ──この二段構えで、

寒さで止まりがちな皮脂を“削らず・動かして・流す”ケアが叶います。

乾燥の季節でも、毛穴の流れを止めない。

それが、Chocobraが提案する“冬の構造ケア”です。