「トラネキサム酸といえば美白成分」──

そんなイメージを持っている人は多いでしょう。

確かに、トラネキサム酸は医薬部外品として認められている代表的な美白成分。

メラニンの生成を抑え、シミやそばかすを防ぐ働きが広く知られています。

でも実は、それだけではありません。

最新の研究や臨床データでは、トラネキサム酸が 炎症を抑える作用 を持ち、

ニキビや毛穴トラブルにも関与していることが示されています。

「毛穴ケアに美白成分?」と意外に思うかもしれません。

しかし皮脂の酸化や炎症は、毛穴が開いたり黒ずんだりする原因のひとつ。

ここにトラネキサム酸がアプローチできる可能性があるのです。

この記事では、

トラネキサム酸の基本的な美白メカニズムに加え、

毛穴への意外な作用や他の美白成分との比較、

そして 取り入れた場合と取り入れない場合の未来の違い を解説します。

「シミだけじゃないトラネキサム酸」の魅力を知れば、

スキンケアの選び方が一段と広がるはずです。

🌀なぜトラネキサム酸は「シミに効く成分」として知られているのか?

💭「美白=トラネキサム酸」という定番イメージ

美白スキンケアを探すと必ず登場するのが「トラネキサム酸」。

多くの薬用化粧品や美容液に配合され、シミ・そばかす対策の定番成分とされています。

では、なぜここまで「シミに効く成分」として浸透しているのでしょうか?

その理由は、国が効果を認めた“医薬部外品の有効成分”であることにあります。

🧪 メラニン生成を抑制する仕組み

シミの原因は、肌内部でメラノサイトが生成するメラニン色素。

紫外線や炎症によってメラノサイトが活性化し、メラニンが過剰につくられることでシミとして定着します。

トラネキサム酸は、メラノサイトを活性化させる「プラスミン」という酵素の働きをブロックします。

その結果──

- メラノサイトが過剰に刺激されなくなる

- メラニンが過剰に生成されるのを防ぐ

- シミやそばかすができにくくなる

👉 ポイントは「今あるシミを消す」成分ではなく、新しいシミを予防する成分であること。

🌊 医薬部外品としての信頼性

日本では「美白有効成分」として国に承認されている数少ない成分のひとつがトラネキサム酸です。

「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」という表現が可能であり、

この明確な効能表示が消費者の安心感を支えています。

- 厚生労働省が効果を認めている

- 医薬部外品に配合される場合は濃度や処方が管理されている

- 長期使用データが豊富で、安全性の裏付けもある

これらの点から、「美白といえばトラネキサム酸」 という認識が広がっているのです。

⚖️ 他の美白成分との違い

美白有効成分にはアルブチン、ビタミンC誘導体、カモミラETなど複数存在します。

その中でトラネキサム酸の特徴は「炎症抑制作用」を併せ持つ点。

- アルブチン:メラニン生成に直接作用

- ビタミンC誘導体:できたメラニンを還元し、明るさをサポート

- カモミラET:メラノサイトの情報伝達を阻害

- トラネキサム酸:炎症性のシミ(肝斑)に強み

つまりトラネキサム酸は、紫外線だけでなく炎症が関与するシミにも効果的。

これが他成分にはない独自のポジションとなっています。

💡 シミ対策成分としての確立

- 国に認められた医薬部外品有効成分

- メラニン生成のカギとなるプラスミンをブロック

- 炎症性のシミ(肝斑)にアプローチできる

こうした科学的根拠と臨床データの蓄積が、

「トラネキサム酸=シミ対策の王道」というイメージを強固にしているのです。

🧪炎症抑制と皮脂環境への作用|毛穴ケアにつながるメカニズム

💭「美白成分が毛穴に効くって本当?」

トラネキサム酸と聞くと、多くの人が「シミ予防」のイメージを思い浮かべます。

ところが近年の研究では、炎症抑制作用や皮脂環境への影響が注目され、毛穴トラブルとの関連が見えてきました。

毛穴の悩みは「黒ずみ」「開き」「炎症」と複雑ですが、

これらの背景には共通して 炎症と皮脂のバランス が関わっています。

ここにトラネキサム酸がアプローチできる可能性があるのです。

✅ 炎症抑制作用で「赤み毛穴」を鎮める

毛穴が目立つ原因のひとつに「慢性的な炎症」があります。

- ニキビ後の赤みが毛穴周囲に残る

- 紫外線ダメージで毛穴周囲が炎症を起こす

- マイクロインフラメーション(目に見えない炎症)が進行して毛穴を広げる

トラネキサム酸は、メラニン抑制だけでなくプラスミン阻害作用による炎症抑制が特長。

肌内部で炎症を引き起こす情報伝達をブロックし、

毛穴周囲の赤みや色素沈着を和らげる働きが期待できます。

✅ 皮脂バランスの改善

毛穴トラブルの大きな原因は「皮脂の過剰分泌」。

過剰な皮脂は酸化し、角栓や黒ずみの原因になります。

一部の研究では、トラネキサム酸が皮脂分泌に影響し、

肌の油分バランスを整える可能性が示されています。

- 皮脂の酸化ストレスを抑える

- 酸化皮脂による炎症悪化を防ぐ

- 毛穴に角栓がたまりにくい環境をつくる

結果として、「詰まりにくい毛穴」=黒ずみやニキビを予防する環境につながります。

✅ 「肝斑」研究から広がった毛穴への応用

もともとトラネキサム酸は「肝斑治療薬」として研究されてきました。

肝斑は炎症が関わる色素沈着であり、これに効果を示すことがわかったことで、

「炎症が関わる他の肌悩みにも応用できるのでは?」という視点が生まれました。

毛穴トラブルもまた炎症が深く関わる症状。

シミ対策成分として知られるトラネキサム酸が、毛穴ケアにも役立つと注目されるのはこの延長線上にあるのです。

💡 毛穴への作用をまとめると

- 炎症抑制作用 → 赤みやニキビ跡による毛穴目立ちを改善

- 皮脂バランス調整 → 酸化皮脂や角栓の発生を抑える

- 抗炎症+抗酸化の相乗効果で「毛穴を詰まらせにくい環境」を育てる

つまりトラネキサム酸は、シミだけでなく 「炎症+皮脂」への二重アプローチで毛穴ケアに役立つ成分といえるのです。

🧼美白成分との比較で見えるトラネキサム酸の強みと限界

💭「美白成分はどれも同じ?」

美白有効成分としては、トラネキサム酸以外にもビタミンC誘導体、アルブチン、プラセンタエキスなど多くが存在します。

いずれも「メラニン生成に関与」するものの、そのアプローチ方法は異なります。

ここを比較することで、トラネキサム酸の強みと限界がより明確になります。

✅ ビタミンC誘導体との比較

- ビタミンC誘導体は、メラニンを還元して淡くする作用や抗酸化作用を持ちます。

- トラネキサム酸は、メラノサイトの活性シグナルをブロックし、メラニン生成を「起こさせない」。

👉 違い

- ビタミンC誘導体=「できたものを薄くする」

- トラネキサム酸=「そもそも作らせない」

両者を組み合わせると、予防と還元の両面からバランス良く美白が可能です。

✅ アルブチンとの比較

- アルブチンはハイドロキノン誘導体で、チロシナーゼという酵素の働きを抑制。

- トラネキサム酸はプラスミン活性を抑え、炎症シグナルをブロック。

👉 違い

- アルブチン=直接「酵素を止める」タイプ

- トラネキサム酸=炎症を介して間接的にメラニンを防ぐ

アルブチンが「王道の美白剤」なら、トラネキサム酸は「炎症由来のシミや肝斑に強い成分」といえます。

✅ プラセンタエキスとの比較

- プラセンタエキスは成分が複合的で、チロシナーゼ阻害・ターンオーバー促進など幅広い作用を持ちます。

- トラネキサム酸は単一の分子として明確に作用経路が解明されているのが特徴。

👉 違い

- プラセンタ=幅広いがエビデンスが限定的

- トラネキサム酸=作用機序が明確で、医薬部外品として承認されている安心感

🌊 トラネキサム酸の強み

- 炎症に強い

他の美白成分が直接メラニン合成を狙うのに対し、トラネキサム酸は「炎症性の刺激」によるシミ・毛穴の赤みにもアプローチできる。 - 安全性とエビデンス

長期使用の安全性データが豊富で、敏感肌でも比較的安心して使える。 - 二面アプローチ

シミ予防+毛穴炎症の鎮静、両方に役立つ可能性を持つ。

⚖️ トラネキサム酸の限界

- 即効性は期待できない

あくまで予防寄りであり、既に濃くなったシミを消す力は弱い。 - 毛穴効果は間接的

炎症や皮脂酸化を抑えることで毛穴環境を整えるが、物理的に角栓を除去する力はない。 - 単独より組み合わせが理想

ビタミンC誘導体や保湿成分と組み合わせて初めて“総合的な美白・毛穴ケア”が成立する。

💡 差別化ポイント

- アルブチンやビタミンC誘導体が「メラニンそのもの」に狙いを定めるのに対し、

- トラネキサム酸は“炎症”という根本プロセスに働きかける。

だからこそ「シミ+毛穴の赤み・炎症」を一緒にケアできるのが、他成分にはない独自の強みなのです。

🌙未来比較|トラネキサム酸を取り入れた毛穴ケアと取り入れない場合

💭「シミ成分が毛穴にも?」という意外性

多くの人にとって、トラネキサム酸は「シミを防ぐ美白成分」というイメージが強いでしょう。

でも実際には、炎症や皮脂酸化を抑える働きによって 毛穴環境を整える可能性 があることがわかってきました。

この働きをスキンケアに取り入れるかどうかで、未来の肌印象は大きく変わってきます。

✅ トラネキサム酸を取り入れた未来

- 毛穴の赤みが落ち着く

炎症を抑えることで、ニキビ跡や赤み毛穴が目立ちにくくなる。 - 皮脂バランスが安定

酸化皮脂による黒ずみや角栓詰まりが起こりにくくなる。 - 毛穴の開きが進行しにくい

炎症性の刺激が減り、毛穴周囲のコラーゲン破壊を防ぐため、毛穴が広がりにくい。 - シミと毛穴を同時にケア

美白と毛穴対策を1本で両立できるため、スキンケアが効率化。

👉 結果

「シミも毛穴も目立たない透明感のある肌」へと近づき、清潔感の高い印象を保ちやすくなります。

❌ トラネキサム酸を取り入れない未来

- 炎症性の毛穴トラブルが長引く

ニキビ跡や赤み毛穴が残りやすくなる。 - 皮脂酸化による黒ずみ毛穴が進行

酸化皮脂と炎症の連鎖で、詰まりやすく戻りやすい毛穴環境に。 - 開き毛穴が年齢とともに目立つ

炎症を抑えるケアが不足すると、毛穴の広がりが固定化していく。 - シミと毛穴ケアが分断される

「美白は美白、毛穴は毛穴」と別々のケアが必要になり、時間もコストも増える。

👉 結果

「毛穴の開きや黒ずみを放置し、シミとダブルで悩む未来」に近づいてしまいます。

📊 未来比較まとめ

| スキンケア選択 | 毛穴への未来 | 肌全体の印象 |

|---|---|---|

| トラネキサム酸を取り入れる | 炎症・酸化を抑制 → 赤み・黒ずみ・開きを予防 | 透明感と清潔感を保ちやすい |

| 取り入れない | 炎症・酸化の連鎖で毛穴が悪化しやすい | シミと毛穴が同時に目立つリスク |

💡 新しい視点

トラネキサム酸は「美白だけの成分」ではなく、

「毛穴トラブルの進行を止める炎症ブロッカー」 として未来の肌に差をつける成分です。

- 使う人 → シミ+毛穴を同時にケアして、印象を底上げ

- 使わない人 → 毛穴トラブルを抱えたまま、美白効果だけで満足できない

未来の分岐点は、「炎症を抑えるかどうか」にあります。

📘まとめ|トラネキサム酸は“シミ+毛穴”の二面ケア成分

トラネキサム酸は、長らく「シミ予防の美白成分」として知られてきました。

確かに、メラニン生成を抑えることで シミやそばかすを防ぐ有効成分 であることは揺るぎません。

しかし近年の研究で明らかになってきたのは、それ以上の働きです。

- 炎症抑制作用:赤みやニキビ跡による毛穴の目立ちを和らげる

- 皮脂酸化の抑制:黒ずみ毛穴や角栓づまりを予防する環境をつくる

- 進行抑制:炎症と酸化による毛穴の開き・老化を防ぐ

つまり、トラネキサム酸は 「シミ+毛穴」両方に働きかけられる二面ケア成分 なのです。

🧪ちふゆのひとことメモ

私自身も研究の初期段階では「トラネキサム酸=美白」だと思っていました。

でもデータを追うと、炎症や皮脂酸化といった“毛穴を悪化させる要因”に働きかけることが見えてきました。

美白成分は数多くありますが、

「シミと毛穴、両方に寄り添える」という点で、トラネキサム酸は特別な存在だと感じています。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“やさしい圧”とビタミンC誘導体で角栓の進行を防ぐ習慣です

夜のバスタイムに“やさしい圧”で毛穴を動かし、皮脂の流れを整える。

さらに ビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ ことで、

黒ずみや角栓が進行する前に予防できます。

そこに トラネキサム酸の炎症抑制効果 を組み合わせれば、

シミと毛穴を同時にケアする二面戦略が完成します。

🧭 関連記事|トラネキサム酸の“毛穴ケア効果”を深く知りたい方のための再設計ガイド

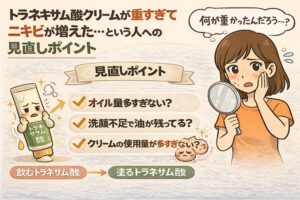

💊「飲むのと塗るの、どっちが効くの?」と迷っている方へ

▶ 飲むトラネキサム酸と塗るトラネキサム酸、毛穴に効くのはどっち?

🧴「コスメを選ぶ基準がわからない…」という方へ

▶ トラネキサム酸配合コスメの選び方──“美白成分”の中での実効濃度とは?

🧪「ナイアシンアミドと併用しても大丈夫?」と気になっている方へ

▶ トラネキサム酸とナイアシンアミドは併用すべき?肌の“炎症連鎖”を断ち切る戦略

🌤「夜だけ?朝も使っていいの?」と使用タイミングに迷う方へ

▶ トラネキサム酸は夜だけ?朝も使える?紫外線との相性から考える正しい使い方