💭「グルタチオンって美白に効くって聞くけど、毛穴にも関係あるの?」

💭「シミやくすみだけじゃなく、黒ずみ毛穴や角栓にも効果があるの?」

──そんな疑問を持ったことはありませんか?

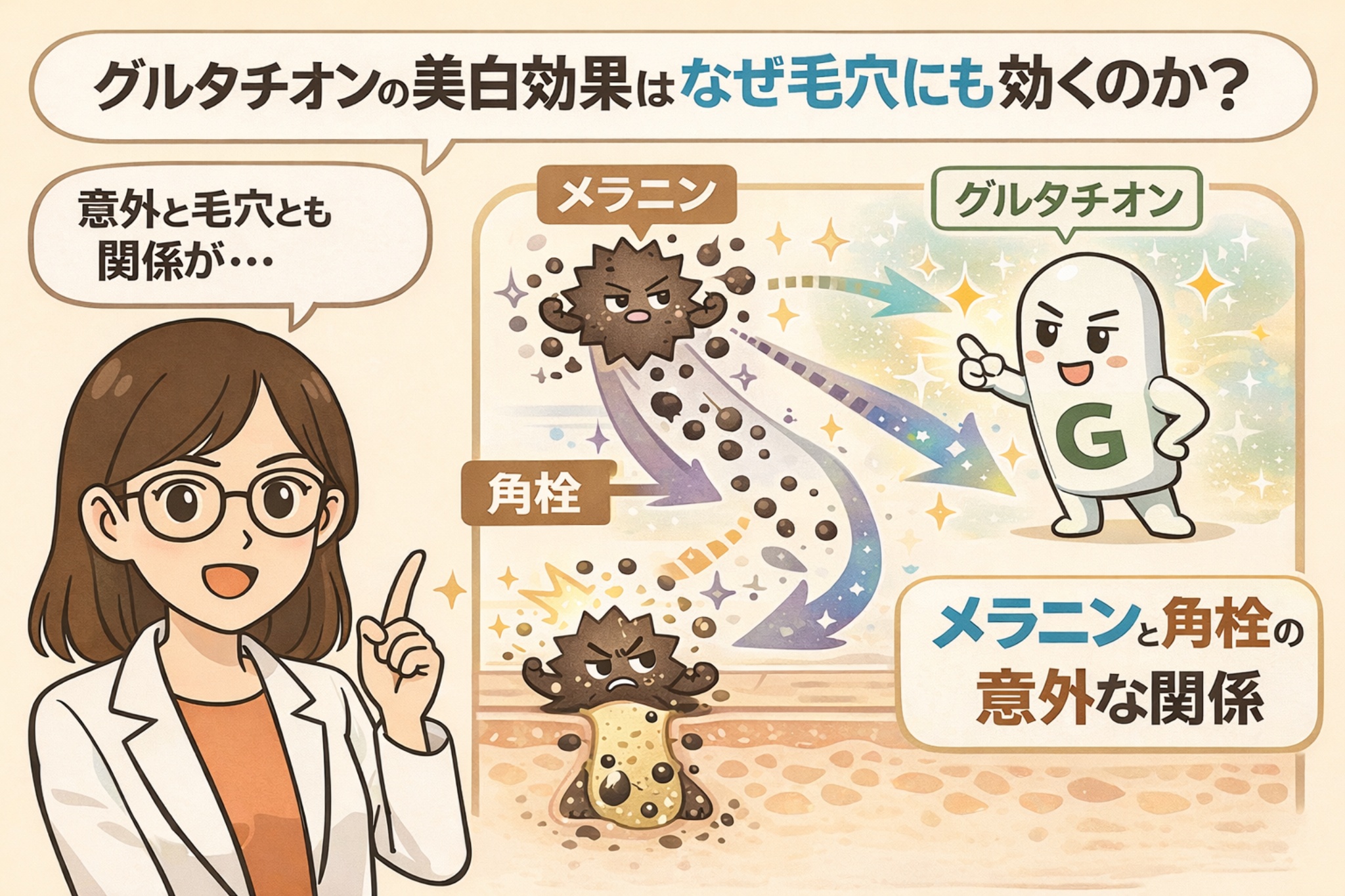

グルタチオンは体内に存在する代表的な抗酸化物質で、医療や美容分野では「美白点滴」などでも知られています。一般的にはメラニン生成を抑えてシミやくすみを防ぐ成分として有名ですが、実は 毛穴トラブルとも密接な関わりがあります。

毛穴の黒ずみや角栓も「酸化」と「メラニン」によって目立ちやすくなるため、グルタチオンの抗酸化作用はシミだけでなく毛穴ケアにも役立つのです。

この記事では、

- グルタチオンの抗酸化・美白メカニズム

- メラニン生成と毛穴黒ずみの共通点

- グルタチオンが角栓形成を防ぐ理由

- 美白と毛穴ケアを両立する実践ステップ

を整理して解説します。読後には「なぜ美白成分のグルタチオンが毛穴にも効くのか」が理解できるはずです。

🌀 グルタチオンとは?抗酸化と美白のメカニズム

💡 体内で作られる「万能抗酸化物質」

グルタチオンは、グルタミン酸・システイン・グリシンという3つのアミノ酸からなるトリペプチドです。私たちの体内で自然に作られ、細胞を酸化ストレスから守る代表的な抗酸化物質として働いています。肝臓をはじめとする臓器で豊富に存在し、解毒や免疫サポートにも欠かせません。美容の分野で注目される理由は、この「抗酸化力」と「メラニン生成抑制力」にあります。

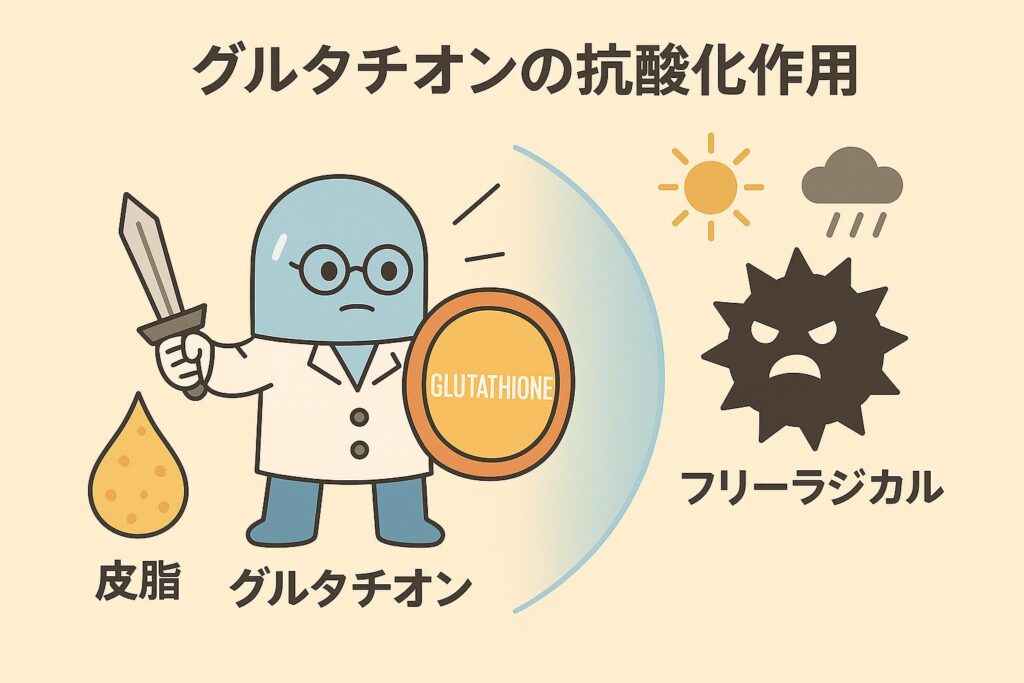

🧪 抗酸化作用と肌への効果

肌トラブルの多くは「酸化」がきっかけです。紫外線を浴びたり、ストレスや生活習慣が乱れると体内で活性酸素が発生します。活性酸素は細胞を傷つけ、シミ・シワ・たるみの原因となるだけでなく、毛穴に詰まった皮脂を酸化させて黒ずみを目立たせます。

グルタチオンはこの活性酸素を中和する働きがあり、

- シミやくすみの原因となる酸化ストレスを軽減

- 毛穴詰まりの原因となる皮脂の酸化を抑制

- 肌全体の透明感を底上げする

といった効果が期待できます。

🧱 美白作用のメカニズム

グルタチオンが「美白成分」として注目されるのは、メラニン生成を抑える仕組みにあります。

- チロシナーゼという酵素の働きを抑制し、メラニンの生成を減らす

- メラニンの黒化(酸化による濃色化)を防ぐ

- フェオメラニン(赤色系メラニン)の生成を促進し、肌色を明るく見せる

このように、メラニン生成の複数の段階に関与することで「肌を白く保つ」効果を発揮します。

🌙 美容医療での活用例

グルタチオンは点滴・サプリ・化粧品と幅広く使われています。特に「美白点滴」として知られる治療は、グルタチオンの抗酸化力と美白効果を直接体内に届ける方法です。近年は外用化粧品やサプリメントにも応用され、日常的なケアでも取り入れやすくなっています。

🔬 毛穴ケアとの接点

「美白=シミ・くすみ」というイメージが強いですが、実際には毛穴悩みにもつながります。毛穴の黒ずみは、皮脂が酸化したりメラニンが沈着することで濃く見えるため、グルタチオンの抗酸化作用が毛穴改善に直結するのです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- グルタチオンは体内で作られる強力な抗酸化物質

- 活性酸素を中和し、酸化ストレスによる老化や毛穴黒ずみを防ぐ

- チロシナーゼ抑制などでメラニン生成をブロックし、美白効果を発揮

- 美容医療では点滴やサプリとしても利用され、化粧品にも応用されている

- 美白だけでなく「毛穴ケア」にも効く理由は抗酸化力にある

🧪 メラニン生成と毛穴の黒ずみの共通点

💡 「シミ」と「黒ずみ毛穴」は実は同じ構造の問題

シミやそばかすは「メラニンの過剰生成」で起こります。一方で、毛穴の黒ずみもまた「皮脂の酸化」や「メラニン沈着」によって目立つようになります。見た目は異なるトラブルですが、どちらも酸化とメラニンの関与が大きいという点で共通しています。

🧱 メラニン生成の仕組み

- 紫外線や炎症でメラノサイトが刺激される

- チロシナーゼ酵素が活性化し、メラニンが合成される

- 本来は紫外線から肌を守る働きだが、過剰に作られると沈着してシミになる

つまり「酸化ストレス」がメラニン生成の引き金となります。

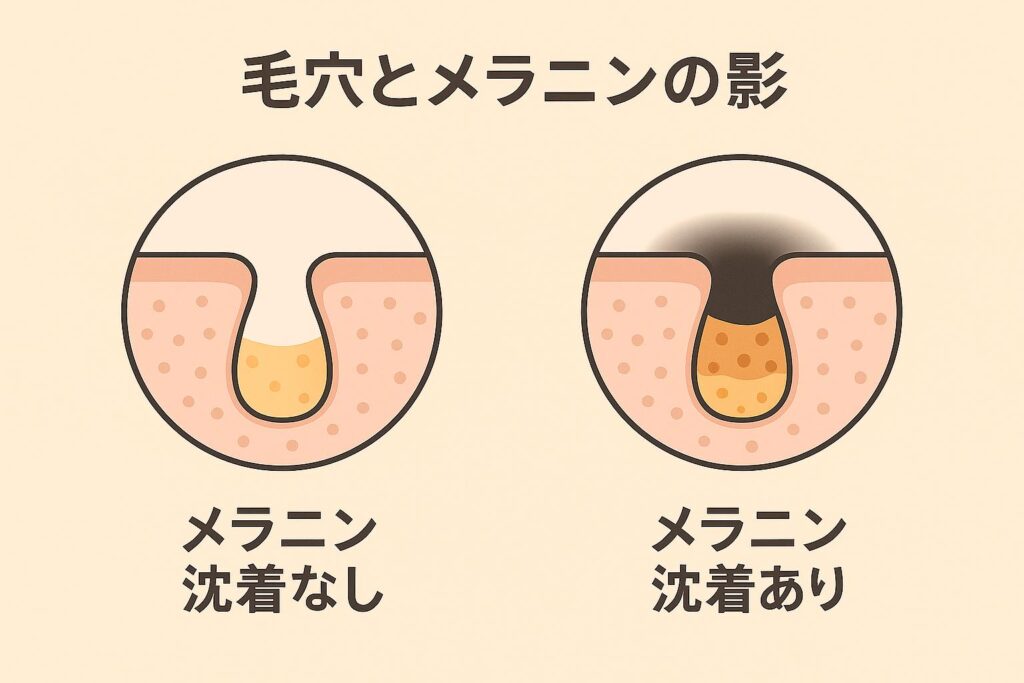

🌙 毛穴黒ずみの正体

毛穴の黒ずみには2種類あります。

- 酸化皮脂による黒ずみ

毛穴に詰まった皮脂が空気に触れて酸化し、黒く見える状態。 - メラニン沈着による黒ずみ

毛穴まわりで慢性的な炎症が起こり、メラニンが沈着して毛穴が黒く縁取られる状態。

どちらも酸化や炎症が原因であり、シミと同じプロセスで悪化するといえます。

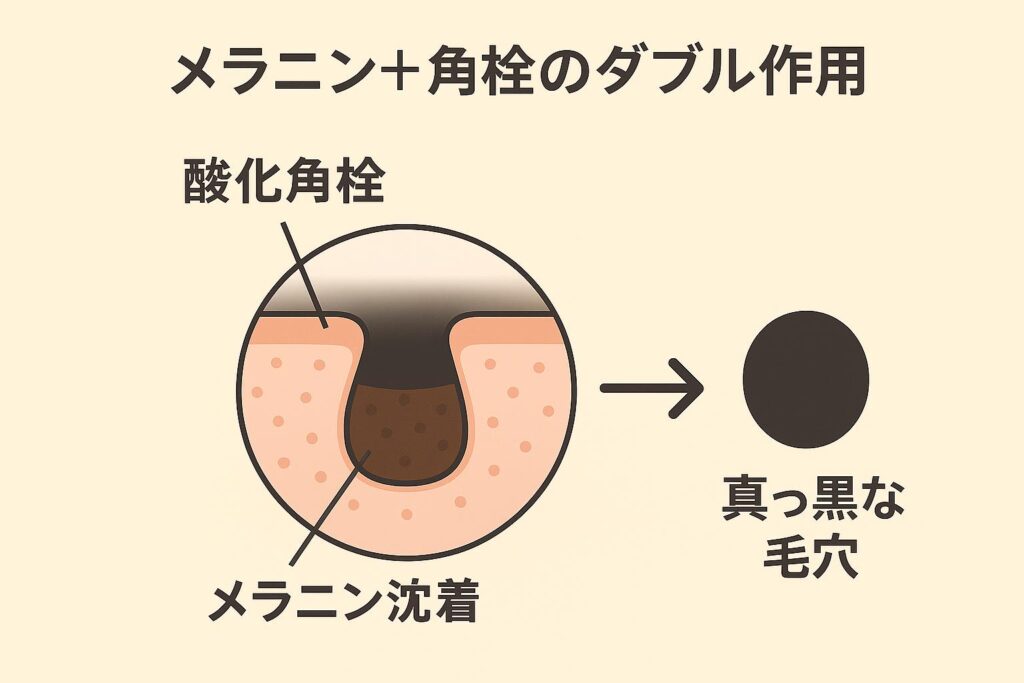

🧪 酸化ストレスがもたらす「二重の悪影響」

- 酸化した皮脂が角栓を硬化させ、毛穴が詰まりやすくなる

- 酸化ストレスが炎症を誘発し、メラニンが生成される

- 結果として「角栓の黒ずみ+メラニン沈着」の二重の黒ずみが起こる

このサイクルが繰り返されることで、毛穴はさらに目立ちやすくなります。

🔬 共通点を理解することでケアが変わる

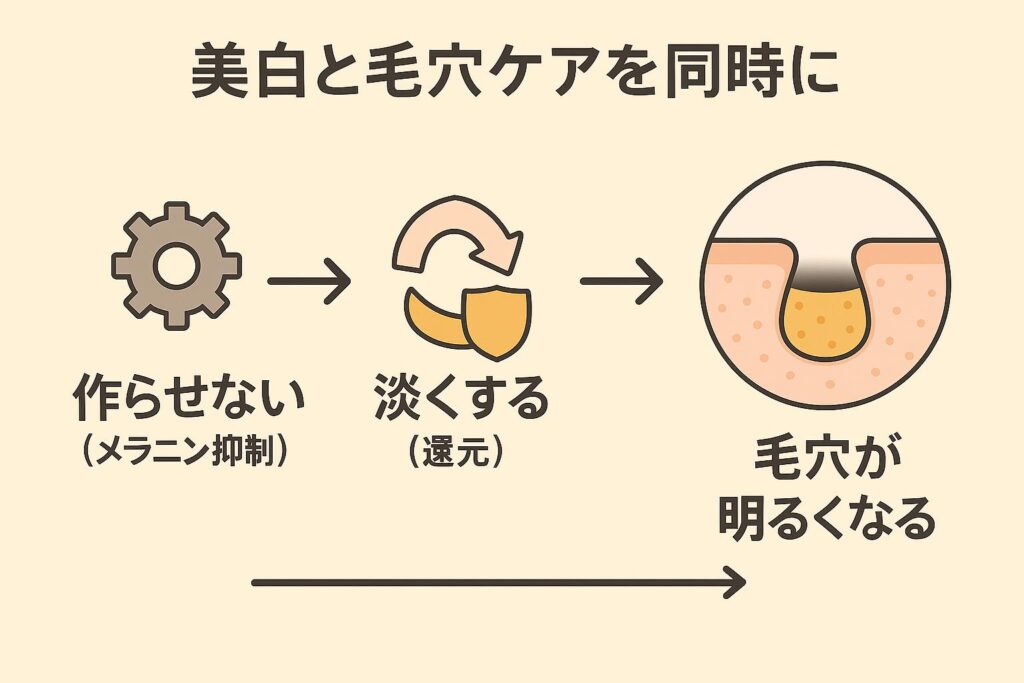

シミと毛穴黒ずみを「別物」と捉えると、ケアが分断されてしまいます。しかし、両方に共通しているのは 酸化ストレスとメラニン生成。つまり、この2つを抑えることができれば、シミ予防と毛穴ケアを同時に実現できるのです。

ここで注目されるのがグルタチオン。抗酸化作用とメラニン抑制作用を併せ持つため、シミと毛穴黒ずみの「共通の根本原因」にアプローチできる成分といえます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- シミも毛穴黒ずみも「酸化」と「メラニン」が関与する点で共通

- 毛穴黒ずみは酸化皮脂型とメラニン沈着型の2種類がある

- 酸化ストレスは皮脂を硬化させ、さらに炎症とメラニン生成を促す

- 共通原因をターゲットにできる成分=グルタチオンの出番

- 「美白」と「毛穴ケア」は同時に取り組むべき課題

🧼 グルタチオンが角栓形成を防ぐ理由

💡 角栓は「酸化」と「硬化」の産物

毛穴の黒ずみや詰まりの主因である角栓は、皮脂と角質が混ざり合って固まったものです。本来であれば皮脂は毛穴からスムーズに分泌され、肌を保護する働きをします。しかしターンオーバーの乱れや過剰な皮脂分泌、そして酸化ストレスが重なると、皮脂が固まり角質と癒着して角栓化してしまいます。

ここで重要なのが「酸化」というキーワード。皮脂が酸化すると粘度が増し、排出されにくくなり、角栓が大きく・硬く育つのです。

🧪 グルタチオンの抗酸化作用

グルタチオンは強力な抗酸化物質であり、活性酸素を中和する力があります。これにより:

- 毛穴内の皮脂酸化を抑える

- 皮脂が硬化しにくくなり、スムーズに排出されやすい

- 酸化した皮脂が引き起こす炎症を軽減する

つまり、グルタチオンは「角栓をできにくくする環境」を作ることで、毛穴詰まりを予防するのです。

🌙 メラニン生成抑制との相乗効果

角栓の表面が酸化して黒く見えるだけでなく、毛穴まわりの炎症によってメラニンが生成されると「黒ずみ毛穴」はさらに濃くなります。グルタチオンはチロシナーゼ抑制作用によってメラニン生成をブロックするため:

- 角栓の酸化による黒ずみ

- 炎症後のメラニン沈着

この両方に同時に働きかけることができます。

🧱 角栓サイクルを断ち切る

毛穴詰まりは以下のような悪循環で悪化します。

- 皮脂が分泌される

- 酸化して粘度が増し、角質と結合 → 角栓化

- 詰まった毛穴で炎症が起きる

- 炎症刺激でメラニン生成 → 黒ずみが濃くなる

グルタチオンは「②酸化」「④メラニン生成」の両方をブロックするため、サイクル全体を弱める効果が期待できます。

🔬 継続が重要

グルタチオンは即効性のある「削るケア」ではなく、酸化と炎症を抑え続けることで角栓ができにくい状態を育てる成分です。サプリや点滴、化粧品の形で継続的に取り入れることで「毛穴が詰まりにくく、黒ずみにくい」環境が整います。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 角栓は皮脂と角質が酸化・硬化してできる

- グルタチオンは抗酸化作用で皮脂酸化を防ぎ、角栓を予防

- メラニン生成抑制作用により、炎症後の黒ずみ沈着も防ぐ

- 「酸化」と「メラニン」の両面に作用して黒ずみ毛穴サイクルを断ち切る

- 継続使用が毛穴環境の改善につながる

🌙 毛穴と美白を同時にケアする実践ステップ

💡 ポイントは「酸化を抑え、流れを整え、沈着を防ぐ」

シミやくすみのケアと毛穴ケアは、一見別のテーマに思えます。けれど実際には「酸化」と「炎症」という共通のプロセスでつながっています。毛穴詰まりや黒ずみを防ぎつつ、美白効果も得たいなら、酸化を抑え、皮脂や角質の流れを整え、メラニン沈着を防ぐという三本柱でケアすることが重要です。

🧴 ステップ1:抗酸化成分を取り入れる

- グルタチオンを軸に、サプリや外用コスメで酸化ストレスを抑える

- ビタミンC誘導体やビタミンEも併用すれば、酸化防止の相乗効果

- 抗酸化ケアは「毎日続ける」ことで少しずつ効果を実感できる

抗酸化を意識するだけで、毛穴の黒ずみとシミ予防を同時に狙えます。

🧴 ステップ2:毛穴の流れを整える

- 夜のスキンケアで「毛穴マッサージケア」を取り入れ、皮脂を滞らせない

- 酸化しにくい環境をつくるために、角質ケアは優しく行う

- 強いスクラブや過度なピーリングは炎症を招くので避ける

毛穴は「詰まらせない」ことが最大の予防。流れを整えることで酸化の温床を減らせます。

🧴 ステップ3:美白成分で沈着を防ぐ

- ナイアシンアミド:メラニンの受け渡しをブロック

- トラネキサム酸:炎症性シグナルを抑制し、シミ・肝斑を予防

- ビタミンC誘導体:酸化メラニンを淡くし、透明感を底上げ

グルタチオン単独よりも、複数の美白成分を組み合わせた方がバランスよく効果を発揮します。

🧴 ステップ4:生活習慣も酸化ケア

- 紫外線対策:日焼け止めは毎日必須。UVは酸化ストレスの最大要因

- 食生活:抗酸化食品(緑黄色野菜、果物、ナッツ)を積極的に摂取

- 睡眠とストレス管理:ターンオーバーを整え、角栓や色素沈着の悪循環を防ぐ

肌ケアだけでなくライフスタイル全体を見直すことで、グルタチオンの効果を底上げできます。

🔬 継続が一番の武器

毛穴と美白のケアは「即効」より「継続」がポイントです。抗酸化・流れ・沈着防止の3ステップを日常に組み込めば、時間とともに毛穴の黒ずみは減り、透明感ある肌へと近づけます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- グルタチオンは毛穴と美白を同時にケアできる抗酸化成分

- 毛穴ケアは「詰まらせない流れ」をつくることが重要

- 美白成分(ナイアシンアミド・トラネキサム酸・ビタミンC誘導体)を組み合わせると相乗効果

- 紫外線対策・食生活・睡眠など生活習慣も酸化予防に直結

- 即効性よりも「毎日の積み重ね」が毛穴と美白を両立する鍵

📘まとめ|グルタチオンは「美白」と「毛穴ケア」をつなぐ成分

グルタチオンは、体内にも存在する強力な抗酸化物質です。シミやくすみの原因となるメラニン生成を抑えるだけでなく、皮脂の酸化を防ぎ角栓形成を抑える働きがあるため、美白と毛穴ケアを同時に叶える数少ない成分といえます。

- シミも毛穴黒ずみも「酸化」と「メラニン生成」が共通の原因

- グルタチオンは活性酸素を抑えて皮脂の酸化を防ぎ、角栓を作らせにくくする

- チロシナーゼ抑制作用でメラニン生成をブロックし、色素沈着を予防

- 美白成分(ナイアシンアミド・トラネキサム酸・ビタミンC誘導体)と併用で効果が高まる

- 紫外線対策や生活習慣改善とセットで続けることが成功のカギ

毛穴も美白も「酸化ストレス」が起点。グルタチオンを取り入れれば、毛穴の黒ずみ対策と肌全体の透明感アップを同時に目指すことができます。

🧪ちふゆのひとことメモ

研究者の視点から見ても、グルタチオンは「守りの要」といえる成分です。毛穴もシミも結局は酸化によって悪化するので、その根本を抑えるグルタチオンの存在は大きいと思います。即効性よりも継続が大切ですが、確実に“肌の流れ”を良くしてくれる成分です。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、抗酸化ケアと相性の良い“毎日の習慣設計”です

夜のバスタイムにやさしい圧で毛穴を動かし角栓をゆるめる。さらにビタミンC誘導体美容液で酸化を防げば、毛穴詰まりや黒ずみを繰り返さない環境が整います。グルタチオンを組み合わせることで、毛穴ケアと美白の両立がより安定します。

🧭 関連記事|グルタチオンの“本当の実力”を知りたい方のための再設計ガイド

🧬「そもそもグルタチオンって何?」と思った方へ

▶ グルタチオンとは?毛穴ケア視点で見る“抗酸化の最終兵器”の正体