「なぜかあごだけニキビがくり返す」

「口のまわりばかり荒れていて、治ってもまたできる…」

──そんな“大人ニキビ特有の偏り”に、心当たりはありませんか?

スキンケアを見直しても、生活習慣を改善しても、

なぜか同じ場所ばかりにニキビができる──。

それは偶然ではなく、その部分の毛穴構造が“くずれているサイン”かもしれません。

特にあごや口まわりは、ホルモンバランスの影響を受けやすく、

さらにマスクやうつむき姿勢などによる“摩擦”も集中しやすい部位です。

このホルモン×摩擦というダブルの要因が重なることで、

皮脂や角質が動かなくなり、詰まりやすく、炎症を繰り返す毛穴へと変化してしまうのです。

この記事では、あご・口周りにニキビが集中する根本原因を、

構造の視点からわかりやすく解説し、

くり返さないための予防戦略をお届けします。

😷なぜあご・口まわりにニキビが集中するのか?

🧭顔の“下半分”ばかりに出るのはなぜ?

大人ニキビの大きな特徴のひとつが、

あご・フェイスライン・口のまわりなど“下半分”に集中しやすいこと。

「Tゾーンはテカるのに、ニキビはUゾーンばかり」

「なぜかマスクの下だけ荒れる」

──そんな偏りに悩んだことがある方も多いのではないでしょうか。

実はこの現象には、明確な構造的な理由があります。

毛穴の詰まりやすさは、単に皮脂の量だけで決まるわけではありません。

ホルモンの影響を受けやすい部位構造+摩擦の多さ+動きの少なさ──

この3つがそろうことで、“動かない毛穴”ができやすくなるのです。

そして、それがもっとも集まりやすいのが、

あご・口まわりというパーツなのです。

🧬皮脂は多くないのに、なぜ詰まるのか?

思春期ニキビは、皮脂の過剰分泌によるTゾーン中心型。

一方で、大人ニキビは、皮脂が多すぎない場所にできることが多いのが特徴です。

これはつまり、

「皮脂の量が問題なのではなく、出せていない構造が問題」だということ。

とくにあご・口周りは──

- 毛穴が小さくて詰まりやすい

- 角質が厚くなりやすい(摩擦・乾燥による反応)

- 皮脂が動かずに滞留しやすい

- 炎症後の毛穴が元に戻りにくい

こういった“詰まりやすい毛穴構造”が生まれやすい部位です。

見た目では気づきにくくても、内部では皮脂と角質が動けずに溜まりはじめている──

それが、くり返すニキビの原因となってしまうのです。

🔁一度できると“戻りやすいスポット”になる

さらにやっかいなのが、あご・口周りにできるニキビは、

一度治ってもまた同じ場所に戻りやすいという性質を持っている点です。

・炎症後の毛穴が変形したまま再生しきらない

・皮脂の流れが乱れたまま滞留しやすくなる

・ターンオーバーのリズムが崩れて角質が剥がれにくくなる

このようにして、「詰まりやすい構造」が定着してしまうと、

そこが“ニキビのできやすい場所”として肌に刻まれてしまいます。

結果として、

「洗ってるのにまた同じところにできる」

「スキンケアを変えても改善しない」

という“くり返しトラブル”のループに入ってしまうのです。

このループを断ち切るには、単に炎症を抑えるだけでなく、

なぜそこに構造的なゆがみが生まれたのかを見つめ直す必要があります。

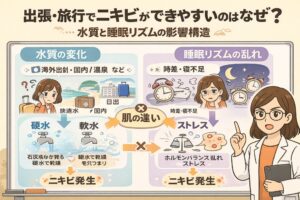

🧬ホルモンバランスの乱れが毛穴構造に与える影響

🔄“肌がゆらぐタイミング”にあごニキビが出やすい理由

生理前や睡眠不足、ストレスが続いた時期に──

「なぜかあごにだけニキビが集中する」という経験はありませんか?

これは、ホルモンバランスの揺らぎが、毛穴構造に影響を与えているサインです。

特に大人の肌は、思春期よりもホルモンの影響を受けやすく、

わずかな変動でも、肌の皮脂バランスや角質の厚みが大きく変化します。

その変化の“出口”としてあらわれやすいのが、

あごや口周りといったホルモン感受性の高いゾーンなのです。

🧪男性ホルモン優位が「詰まりの温床」をつくる

大人ニキビに関わってくるのは、特にアンドロゲン(男性ホルモン)系の影響です。

女性にも分泌されているこのホルモンは、

以下のような作用を肌にもたらします:

- 皮脂腺を刺激して、皮脂分泌を増やす

- 角質を厚くさせ、出口をふさぎやすくする

- 炎症を起こしやすい肌状態をつくる

とくに、生理前やストレスの多い時期などにはこのアンドロゲン優位な状態になりやすく、

あごやフェイスラインなど、ホルモンの影響を受けやすい部位に

“詰まりの温床”ができやすくなってしまいます。

これは皮脂の量というより、皮脂の動きと角質の分布のバランスが崩れることが問題なのです。

🧬ホルモンの波で「ターンオーバー」も乱れる

ホルモンバランスの崩れは、単に皮脂の分泌を変えるだけでなく、

肌の代謝=ターンオーバーのリズムにも影響します。

本来であれば、肌の角質は28日周期で剥がれ落ち、

新しい肌に生まれ変わるはずですが──

- ホルモンの影響で代謝が遅れる

- 角質がはがれずに溜まりやすくなる

- 毛穴の出口をふさぐ厚みのある角層が形成される

こうして“排出されない角質”と“酸化しやすい皮脂”が毛穴の中で固まりはじめると、

毛穴の流れは止まり、詰まりやすく炎症を起こしやすい構造が完成してしまいます。

これが、あごニキビの“周期的なくり返し”の正体です。

📉年齢とともにホルモンバランスは不安定になりやすい

さらに大人になると、加齢によってホルモンバランスはさらに揺らぎやすくなります。

・ストレスに対する回復力の低下

・生活リズムの乱れ(睡眠・食事)

・女性ホルモンの分泌量が年齢とともに減少

こうした変化によって“肌の設計そのもの”が変わっていく中で、

毛穴の出口を守る力も弱まり、詰まりやすい構造が定着しやすくなるのです。

つまり大人ニキビは、ホルモンと毛穴構造の関係が深く、

見た目のトラブルではなく「周期と構造の乱れ」という側面から見直す必要があります。

🧻日常にひそむ“摩擦”が肌をゆがめていく

🧼「触ってないのにニキビができる」の裏にある摩擦

あごや口まわりのニキビは、

「何もしてないのに、なんでここだけ荒れるの?」という疑問がつきものです。

実際には、“何もしてないようで、常に摩擦がかかっている”のがこの部位の特徴。

無意識に触れる・当たる・こすれる──

そんな日常の小さな摩擦が、肌構造を少しずつゆがめていきます。

肌にとって摩擦は、乾燥よりも深刻な“構造ダメージ”の原因。

とくにあご・口まわりは、他の部位よりも動きが多く・接触が多く・守られにくいため、

摩擦による影響が集中しやすいのです。

🧻マスク・手・髪・布団──意外と多い接触要因

あご〜口元の摩擦には、以下のような「無意識の接触」が関係しています:

- マスクのゴムや素材との擦れ

→ 長時間の着用で物理刺激が繰り返される - 頬杖・無意識の触れ癖

→ 手指からの菌移り・圧迫による皮脂滞留 - 髪の毛先が口元に当たる

→ ワックスや皮脂が付着して刺激に - 布団・枕カバーの摩擦や汚れ

→ 就寝中に無自覚に肌をこすっている

こうした接触は、いずれも毛穴の出口に“ゆがみ”を与え、詰まりやすい構造を育ててしまう原因になります。

特にマスク生活が長引く近年は、

「下顔面ニキビが急増した」という報告もあり、摩擦とあごニキビの関係は無視できないものになっています。

🧬摩擦は「毛穴を壊す」だけでなく「守りも奪う」

摩擦が肌に与えるダメージは、毛穴のゆがみだけではありません。

- 角層が削られる

→ 肌のバリア機能が低下 - 炎症が起こりやすくなる

→ アクネ菌や外的刺激に過敏に反応 - 皮脂分泌が乱れる

→ 乾燥と皮脂過多が同時に進行

結果として、肌は守る力を失ったまま詰まりやすい構造に陥り、

毛穴の流れは止まり、排出できないまま炎症をくり返す──という悪循環に入ってしまいます。

“ちょっとした摩擦”が、肌にとっては“構造を壊す刺激”であることを意識するだけで、

ニキビのできにくさは大きく変わっていきます。

🧘♀️肌の構造を「動かすケア」で再設計する必要性

摩擦によって崩れた毛穴の出口構造は、自然には戻りにくく、

放っておくと「再発スポット」として固定されてしまいます。

だからこそ必要なのは、

やさしく“動かして、流れを取り戻す”構造ケアです。

・こすらずに肌を動かす

・毛穴の中を流せる状態に導く

・排出力のある毛穴構造に再設計していく

このアプローチこそが、摩擦ダメージの蓄積をリセットし、

あご・口まわりの“くり返すニキビ”を根本から立て直すカギになるのです。

🛁Wトラブルに負けないための構造ケアとは?

🧬“ホルモン×摩擦”は、肌構造をゆっくり壊していく

あご・口まわりにニキビが集中する背景には、

ホルモンバランスの揺らぎによる内側からの乱れと、

日常的な摩擦による外側からのゆがみが重なっているという、

肌にとって非常に厄介な“Wトラブル”があります。

しかもこの2つは、一度に大きな変化を起こすわけではなく、

日々少しずつ、肌の排出機能=毛穴の流れを止めていくのがやっかいなところ。

気づかないうちに角栓が定着し、

“くり返す構造”が肌に染みついていきます。

だからこそ、対症療法ではなく、構造そのものに向き合うケアが必要なのです。

💡「構造を整える」視点がニキビの再発を防ぐ

あごや口まわりのニキビケアでよく見られる失敗パターンは、

・洗顔を強化して落とそうとする

・炎症にだけ注目して薬を塗る

・皮脂を抑えるスキンケアを使い続ける

──といった“表面的に整えるケア”にとどまってしまうことです。

しかし、再発を防ぐには、

「動かない毛穴を、動かせる構造へ」と切り替える視点が欠かせません。

・角栓ができる前に皮脂を動かす

・やさしく毛穴の流れを整える

・バリアを守りながら“排出する力”を取り戻す

こうした「整える設計」があってこそ、

ホルモンの波や摩擦のダメージにも揺らがない、しなやかな毛穴構造が育ち始めるのです。

🛁毛穴マッサージケアが構造ケアの“基盤”になる

そこで有効なのが、毛穴の中を“動かすこと”に特化したケア習慣──

それが「毛穴マッサージケア」です。

毛穴にフィットする専用ブラシと、

高粘度の温感ジェルを使って、

角質と皮脂が固まる前に、毛穴の奥をやさしく動かしていく。

このケアの目的は、“取る”ことではなく、

流れる構造を育てることです。

とくに夜のバスタイムに取り入れることで、

・毛穴が開いてやわらかくなっている

・血流が良く、代謝が高まっている

・皮脂の酸化が進む前に排出できる

という“詰まらせない環境”を毎日リセットすることができます。

まさに、ホルモンの波や摩擦ダメージに揺らぎにくい、

“戻らない肌”を構造から育てる土台となるのです。

🌱Wトラブルを“育てない”設計を、今日から

ホルモンバランスも、日常の摩擦も、すぐにゼロにはできません。

でも、「それでもニキビができにくい構造」をつくることはできます。

それは、攻めるのでも我慢するのでもなく、

毎日ほんの数分、毛穴の中を“整えて流す”習慣を持つこと。

毛穴は生きていて、動かせば応えてくれる器官です。

あご・口まわりにニキビができるたび、

「また詰まってる」と思うのではなく、

「今、流れを整えるタイミングだ」と前向きに捉えることが、

くり返しのループから抜け出すきっかけになります。

📘まとめ|“あごニキビ”は、構造が語っている

あごや口まわりにだけ、くり返しできるニキビ。

それは、スキンケア不足や一時的な生活の乱れではなく、

ホルモンと摩擦という二重のトラブルが積み重なった“構造の乱れ”かもしれません。

ホルモンのゆらぎによって皮脂の動きが鈍くなり、

摩擦によって毛穴の出口がゆがみ、

皮脂と角質が毛穴の中で滞留して“動かない構造”が育ってしまう。

その結果、ニキビは治っても戻り、

同じ場所に繰り返し炎症を起こす“戻りグセ”のある毛穴ができてしまうのです。

だからこそ必要なのは、

表面を削るケアや、一時的な炎症止めではなく、

毛穴の内側に流れを取り戻す“構造ケア”という考え方。

肌が語っているのは「詰まっている」というサインではなく、

「流れが止まっている」というSOSなのです。

🧪ちふゆのひとことメモ

私もずっと、あごのニキビには悩まされていました。

どれだけ洗っても、薬を塗っても、また戻ってくる。

でも開発を通して気づいたのは、

“肌が悪い”んじゃなくて、ただ“動いてなかった”だけなんだってこと。

詰まりを取るんじゃなくて、詰まらない流れを毎日つくってあげる。

そう思えたとき、あごニキビとの関係も少し変わりました。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“戻りグセ”に悩む毛穴の流れを整えます

Chocobraは、あごや口まわりのように

“繰り返しやすい毛穴構造”にアプローチするためのケア習慣です。

専用設計の毛穴メンテナンスブラシと高粘度温感ジェルによって、

毛穴の凹凸にやさしく働きかけながら、

角栓になる前の皮脂と角質をゆるめて、動かし、流す。

・ホルモンの波で重くなった毛穴を「軽くする」

・マスクや髪の毛による摩擦ダメージをリセット

・夜のケアで“酸化前”のタイミングに間に合う

さらに、仕上げにはビタミンC誘導体美容液で皮脂の酸化を防ぎ、

黒ずみやニキビ再発の“芯”を残さない。

治すケアではなく、流れる構造をつくるケアへ──

今日から、毛穴の“戻らない仕組み”を育ててみませんか?

🧭 関連記事|頬やあごの“大人ニキビ”に悩んでいる方のための再設計ガイド

👄「繰り返す部位別ニキビの原因を深く知りたい方へ」

▶ 頬やあごに繰り返しできる…それ“大人ニキビ”かも?特徴と原因を徹底解説