💭「毛穴の黒ずみやニキビ対策にはサリチル酸が効くらしい」

💭「でも他の成分と一緒に使っても大丈夫なの?」

──そんな疑問を持ったことはありませんか?

BHA(サリチル酸)は、油に溶けやすい性質を持ち、毛穴の中に入り込んで角栓や皮脂をやわらかくする働きがあります。

そのため「毛穴ケアやニキビ予防に強い」として、洗顔料や化粧水、美容液に幅広く配合されています。

ただしサリチル酸は単独だと乾燥や刺激を感じやすいこともあり、どの成分と組み合わせるかで使い心地や効果が大きく変わるのが特徴です。

この記事では、

- BHA(サリチル酸)の基本的な働き

- 相性が良い成分とそのメリット

- 肌タイプ別のおすすめの組み合わせ

- 実践的な安全ステップ

をわかりやすく整理します。読後には「自分に合ったBHAの組み合わせ方」がきっと理解できるはずです。

🌀 BHA(サリチル酸)とは?毛穴ケアで注目される理由

💭「洗顔しても鼻のブツブツが消えないのはなぜ?」

毎日きちんと洗顔しているのに、小鼻やあごの毛穴がザラつく、黒ずみが残る。そんなときに注目されるのが BHA(サリチル酸) です。スキンケア商品や皮膚科のケミカルピーリングにも使われることがあり、特に毛穴ケアやニキビ対策でよく名前を聞く成分です。

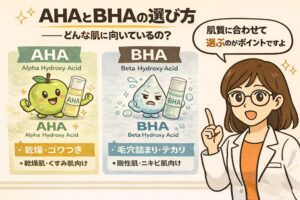

🧪 BHAの正体

BHAとは「ベータヒドロキシ酸」の略で、代表的なのがサリチル酸です。AHA(フルーツ酸)が水に溶けやすく肌表面に働くのに対し、BHAは油に溶けやすい性質を持っています。

- 油に溶けやすいため、毛穴の奥まで入り込みやすい

- 皮脂と混ざった角栓に直接アプローチできる

- 古い角質をゆるめて毛穴詰まりを防ぐ

この特性により「毛穴のブツブツや黒ずみ、ニキビ予防に強い」とされているのです。

🍋 BHAの働き

BHA(サリチル酸)の主な働きは次の通りです。

- 毛穴の中に入り、詰まった角栓をやわらかくする

- 古い角質を取り除き、肌のターンオーバーを整える

- ニキビの原因菌が増えにくい環境をサポートする

洗顔だけでは落とせない「毛穴の奥の皮脂詰まり」に働きかけられるのが、BHAの大きな魅力です。

🌞 人気の理由

BHAは毛穴ケアに悩む人から高い支持を得ています。

- 小鼻の黒ずみやザラつきをケアできる

- ニキビができにくい環境づくりに役立つ

- 角質をなめらかにし、スキンケアの浸透を助ける

「毛穴トラブルに効く成分」として広く知られているのはこのためです。

🚫 注意点

一方で、BHAは刺激を感じやすい成分でもあります。

- 高濃度を使うと乾燥や赤みが出やすい

- 毎日連続で使うとバリア機能が弱まる

- 紫外線に敏感になりやすい

特に乾燥肌や敏感肌の人は「濃度と頻度」を慎重に選ぶ必要があります。

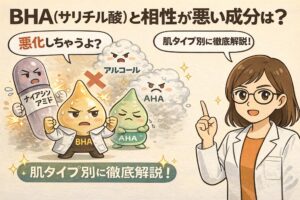

💡 相性の良し悪しが効果を左右する

BHAは単体でも毛穴ケアに有効ですが、乾燥や刺激を感じやすいのが難点。

そこで保湿成分や抗炎症成分と組み合わせることで、安心して続けられるケアになります。逆に、刺激性のある成分と重ねると悪化することもあるため「相性」を理解しておくことが大切です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- BHAはサリチル酸を代表とする「油溶性の酸」

- 毛穴の奥まで届き、角栓や皮脂詰まりに強い

- 黒ずみやニキビ予防に効果が期待できる

- ただし乾燥や刺激が出やすいので注意が必要

- 相性の良い成分と組み合わせることで安全性と効果が高まる

🧪 BHAと相性が良い成分一覧とそのメリット

💭「BHAだけだと乾燥しそう…一緒に使うなら何がいい?」

BHA(サリチル酸)は毛穴の奥に届いて角栓をやわらかくする頼もしい成分ですが、単独では乾燥や刺激を感じやすいのも事実です。

そこで大切になるのが、BHAと相性の良い成分を組み合わせて使うこと。ここでは代表的な組み合わせとメリットを整理します。

💧 ヒアルロン酸やグリセリンなどの保湿成分

BHAは角質をゆるめて水分を逃しやすい状態にするため、保湿成分との併用は必須です。

- ヒアルロン酸:水分を抱え込み、しっとり感を持続

- グリセリン:肌表面をなめらかに保つ

- アロエベラ:保湿と鎮静を同時にサポート

👉 BHAの「つるん」とした手触りと、保湿の「ぷるん」をセットで得られます。

🌿 ナイアシンアミド

毛穴ケアの相性抜群といわれる組み合わせです。

- 皮脂バランスを整え、毛穴の開きをサポート

- バリア機能を高め、BHAの刺激を緩和

- ニキビ跡の色素沈着ケアにもプラス

👉 「毛穴ケア+肌の守り」を同時に叶えるのがBHA×ナイアシンアミドです。

🍊 ビタミンC誘導体

BHAで毛穴を整えた後にビタミンC誘導体を使うと、酸化皮脂や黒ずみケアに相乗効果が期待できます。

- 抗酸化力で皮脂の酸化をブロック

- 毛穴の黒ずみを防ぎ、透明感をサポート

- ニキビ跡の赤みや色素沈着の改善にも効果的

👉 「毛穴の中をきれいにするBHA」と「黒ずみを防ぐビタミンC」の組み合わせは王道です。

🪻 セラミド

乾燥や敏感さが気になる人にはセラミドの併用が安心。

- バリア機能を補強し、乾燥による刺激を防ぐ

- 続けることで肌のうるおい密度が高まる

- 季節の変わり目や敏感期のケアにおすすめ

👉 BHA後の“抜けた隙間”をセラミドで補強すると安定して使えます。

🌙 レチノール(低濃度・別日使用)

「え、レチノールって刺激じゃないの?」と思う人も多いはず。

実際、同日に併用するのは避けるべきですが、日を分けて使えば補完的な働きをします。

- BHA:毛穴の角栓をゆるめて通りを良くする

- レチノール:ターンオーバーを促し、毛穴詰まりを防ぐ

👉 両方を「交互に使う」ことで、毛穴環境を多角的にサポートできます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- BHAは保湿成分との併用で刺激を抑えられる

- ナイアシンアミドと組み合わせると毛穴ケアの相乗効果

- ビタミンC誘導体は黒ずみや酸化皮脂対策に◎

- セラミドは乾燥や敏感肌の守り役

- レチノールは同日ではなく交互使用で補完的に働く

🧑⚕️ 肌タイプ別におすすめの組み合わせ

💭「自分の肌にはどの組み合わせが合うんだろう?」

同じBHA(サリチル酸)でも、脂性肌・乾燥肌・敏感肌・ニキビ肌では相性の良い組み合わせが変わります。

ここでは肌タイプごとにおすすめの活用法を整理しました。

💦 脂性肌

皮脂分泌が多くテカリや毛穴詰まりに悩むタイプ。BHAは毛穴の奥に入り込み、皮脂や角栓をゆるめるので非常に相性が良い成分です。

- おすすめ組み合わせ:BHA × ナイアシンアミド

- 毛穴詰まりをケアしながら、皮脂分泌をサポート

- 毛穴の開きや黒ずみを防ぎやすい

👉 脂性肌は「毛穴の中を掃除するBHA」と「出口を整えるナイアシンアミド」の組み合わせで、スッキリ感と安定感を両立できます。

🫧 乾燥肌

乾燥肌はバリア機能が弱く、BHAを単独で使うとつっぱりやヒリつきを感じやすいタイプです。

- おすすめ組み合わせ:BHA × セラミド・ヒアルロン酸

- 角質を整えた後にうるおい成分を補給して刺激を防ぐ

- 続けることでしっとりなめらかな仕上がりに

👉 「削ったら補う」を意識し、保湿成分と必ずセットで取り入れるのがポイントです。

🌸 敏感肌

敏感肌は刺激に反応しやすいタイプ。BHAを使うと赤みやかゆみが出やすいので慎重に使う必要があります。

- おすすめ組み合わせ:BHA × ナイアシンアミド・セラミド

- ナイアシンアミドで炎症を落ち着け、セラミドでバリアを補強

- 低濃度のBHAを短時間からスタートすると安心

👉 敏感肌は「守り成分と一緒に」「少しずつ」が鉄則です。

🧴 ニキビ肌

ニキビ肌は角栓と皮脂の酸化が原因になりやすいタイプ。BHAは毛穴の中を掃除する働きがあるので特に効果的です。

- おすすめ組み合わせ:BHA × ビタミンC誘導体

- BHAで詰まりを防ぎ、ビタミンCで酸化をブロック

- ニキビ跡の色素沈着をケアする効果もプラス

👉 「詰まりを作らないBHA」と「酸化を防ぐビタミンC」で、ニキビの再発と跡残りをダブルで防げます。

💡 肌タイプ別まとめ

- 脂性肌:BHA × ナイアシンアミドで毛穴+皮脂をダブルケア

- 乾燥肌:BHA × セラミド・ヒアルロン酸で必ず保湿をセット

- 敏感肌:BHA × ナイアシンアミド・セラミドで刺激を抑える

- ニキビ肌:BHA × ビタミンC誘導体で酸化と跡残りを防ぐ

✅ ここで押さえておきたいポイント

- BHAは毛穴ケアに強いが、乾燥や刺激を招きやすい

- 肌タイプに合わせて「守り成分」を組み合わせるのが安全

- 脂性肌は皮脂調整、乾燥肌は保湿、敏感肌はバリア、ニキビ肌は酸化対策がカギ

- 自分の肌タイプを理解して組み合わせを選ぶことで、BHAを安心して使える

🧼 実践ガイド|安全に効果を引き出すためのステップ

💭「刺激があるって聞くと、どう取り入れればいいのか迷う」

BHA(サリチル酸)は毛穴ケアに優れた成分ですが、使い方を誤ると赤みや乾燥につながることもあります。

安心して効果を引き出すには、正しい順番と頻度を意識することが大切です。ここでは安全に活用するためのステップを紹介します。

🛁 ステップ1:夜のスキンケアで使う

BHAを使った後の肌は紫外線に敏感になりやすいため、基本は夜のケアに取り入れましょう。

- 入浴後など毛穴がやわらかくなっているタイミングがおすすめ

- 朝に使う場合は必ず日焼け止めを塗ること

👉 「夜=毛穴ケア」「朝=紫外線対策」と分けると安全です。

💧 ステップ2:必ず保湿をセットにする

BHAは角質や皮脂を取り除く働きがある一方で、水分も逃がしやすい状態を作ります。

- 使用後は化粧水でしっかり水分補給

- セラミドやヒアルロン酸入りの乳液やクリームでフタをする

- 乾燥肌や敏感肌は「削ったら補う」を徹底

👉 保湿を怠ると効果どころか刺激を感じやすくなります。

🌿 ステップ3:相性の悪い成分とは分けて使う

ビタミンCやレチノールなどは相性が良いケースもありますが、同時に重ねると刺激が強くなることがあります。

- BHAを使った夜 → 翌朝にビタミンCやナイアシンアミド

- レチノールはBHAと同日ではなく交互に使う

- 酸同士(BHA+AHA)の同日使用は避ける

👉 「相性が良い=必ず一緒に使う」ではなく「分けて使う工夫」が必要です。

🧴 ステップ4:頻度を調整する

毎日使えば早く効果が出ると思いがちですが、それは誤解です。

- 初心者や敏感肌は週1〜2回から始める

- 脂性肌や毛穴詰まりが気になる人でも週3回程度まで

- 肌の状態を見ながら少しずつ頻度を調整

👉 無理をせず継続することで、安定して効果が出てきます。

💡 よくある誤解を整理

- 「BHAは毎日使うほど効果的」 → 実際は刺激で逆効果になることも

- 「相性が良い成分は必ず一緒に使うべき」 → 別日や時間を分けても十分効果がある

- 「赤みやピリつきは効いている証拠」 → 実際は刺激サイン。頻度を減らすべき

✅ ここで押さえておきたいポイント

- BHAは夜のケアで使うのが基本。朝に使うなら紫外線対策必須

- 保湿は必ずセットで取り入れる

- 相性の良い成分でも同日併用せず、タイミングを分けると安心

- 頻度は週1〜3回を目安に肌に合わせて調整

- 継続こそが毛穴ケアを成功させるカギ

📘 まとめ|BHAは“組み合わせ”で安心して使える

BHA(サリチル酸)は毛穴の奥まで届き、角栓や皮脂詰まりを防ぐ心強い成分です。

ただし単独では乾燥や刺激を感じやすくなるため、相性の良い成分と一緒に使う工夫が欠かせません。

脂性肌ならナイアシンアミドで皮脂と毛穴をサポート、乾燥肌や敏感肌ならセラミドやヒアルロン酸で守りを強化、ニキビ肌ならビタミンC誘導体で跡ケアや酸化予防をプラス。

自分の肌タイプに合わせた組み合わせを選ぶことで、BHAは安全に効果を発揮します。

BHAは「強い成分」というイメージが先行しがちですが、守りの成分とペアにすることで毎日のケアに取り入れやすくなります。

🧪ちふゆのひとことメモ

学生時代、毛穴の黒ずみが気になってBHAだけを毎日使い続けたら、乾燥して赤みが出てしまったことがありました。

その経験から学んだのは「削ったら必ず補う」というルール。

ナイアシンアミドやセラミドを組み合わせてからは、毛穴ケアを安心して続けられるようになりました。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“角栓をためない習慣設計”です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシで毛穴をやさしく動かし、その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ。

この二段構えで、BHAだけでは補いきれない“角栓を繰り返さない毛穴環境”を整えます。