💭「サリチル酸入りの化粧品って毛穴に効くって本当?」

💭「ピーリングって刺激が強そうで不安…」

──そんな疑問を持ったことはありませんか?

サリチル酸は、ニキビケアや毛穴対策の成分として世界中で広く使われています。その理由は、ただ表面をきれいにするだけではなく、毛穴の奥まで届く“脂溶性”という性質と、古い角質をゆるめる“角質分解作用”という二つの力を兼ね備えているからです。

毛穴詰まりは「皮脂が出口にとどまり、角質と混ざって角栓になる」ことで起こります。サリチル酸は皮脂になじみやすく毛穴内部に入り込み、さらに角質をほぐすことで詰まりの原因を根本からケアできる数少ない成分です。

この記事では、

- サリチル酸が注目される理由

- 脂溶性が毛穴ケアに有効なメカニズム

- 角質分解作用による詰まり予防の仕組み

- 正しい使い方と注意点

をわかりやすく解説します。読後には「なぜサリチル酸が毛穴に効くのか」が、構造的に理解できるはずです。

🌀 サリチル酸はどんな成分?毛穴ケアで注目される理由

💡 サリチル酸の基本プロフィール

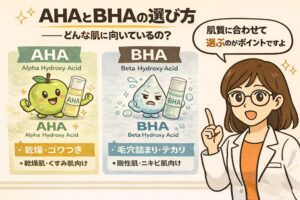

サリチル酸は、BHA(ベータヒドロキシ酸)と呼ばれる成分のひとつです。スキンケア成分としては「角質ケア」「ニキビケア」の定番として世界的に使用されてきました。日本では化粧品だけでなく医薬部外品としても採用され、毛穴ケアの王道成分といえる存在です。

🧪 サリチル酸が毛穴に効く2つの理由

サリチル酸が毛穴ケアで注目されるのは、脂溶性と角質分解作用という二つの特性を持つからです。

- 脂溶性のため皮脂になじみやすく、毛穴の奥まで届く

- 角質細胞の接着をゆるめ、古い角質を自然に剥がす

この“Wアプローチ”によって、表面だけでなく毛穴内部から詰まりをケアできる点が最大の特徴です。

🌙 毛穴悩み全般に有効

毛穴トラブルは大きく分けて「黒ずみ毛穴」「開き毛穴」「ニキビ毛穴」に分類されます。サリチル酸はこれらすべてに対して有効性が報告されています。

- 黒ずみ毛穴 → 酸化皮脂や角栓を除去

- 開き毛穴 → 皮脂分泌を抑えて出口をすっきり保つ

- ニキビ毛穴 → アクネ菌の増殖を抑制し、炎症を予防

「毛穴=サリチル酸」と言われるのは、この幅広さがあるからです。

🔬 他のピーリング酸との違い

サリチル酸とよく比較されるのがAHA(フルーツ酸:グリコール酸、乳酸など)です。AHAは水溶性のため主に肌表面に作用しますが、サリチル酸は脂溶性のため毛穴内部まで届きます。

- AHA → 表面のくすみやざらつきに効果的

- BHA(サリチル酸) → 毛穴の奥の皮脂詰まりや黒ずみに有効

この違いから、サリチル酸は「毛穴内部のケア」に特化した成分として位置づけられています。

🧱 医療分野での実績

サリチル酸は美容用途だけでなく、医療分野でも角質軟化剤として古くから利用されてきました。イボ治療薬やニキビ治療薬にも配合され、長い使用実績があることから安全性の高さも評価されています。

✅ここで押さえておきたいポイント

- サリチル酸はBHAの代表で、角質ケア・ニキビケアの定番成分

- 脂溶性+角質分解作用のWアプローチで毛穴内部まで働きかける

- 黒ずみ・開き・ニキビ毛穴の幅広い悩みに対応

- AHAとの違いは「水溶性か脂溶性か」。サリチル酸は毛穴内部に届く

- 医療分野でも長く使われ、安全性と実績がある

🧪 “脂溶性”で毛穴内部に届くメカニズム

💡 毛穴トラブルは「内部」で起きている

毛穴の黒ずみや角栓、ニキビの多くは、表面よりもむしろ毛穴の内部で発生しています。皮脂が毛穴の出口にとどまり、古い角質と混ざり合って固まることで角栓が作られ、やがて酸化して黒ずみへと進行します。表面をどれだけ洗っても、毛穴の奥に詰まった皮脂までは落とせないため、根本的な改善には「内部に届くケア」が必要です。

🧪 サリチル酸は脂溶性=皮脂になじむ

サリチル酸が毛穴に効く最大の理由は、その脂溶性という性質にあります。脂溶性とは「油に溶けやすい」という意味で、皮脂に覆われている毛穴内部へ自然に浸透できる特性を持っています。

- 水溶性成分 → 主に表面に作用

- 脂溶性成分(サリチル酸) → 皮脂に溶け込み、毛穴の奥へ到達

この違いが、サリチル酸が「毛穴専用」と言われる所以です。

🌙 毛穴内部での働き

サリチル酸が毛穴内部に届くと、次のような作用を発揮します。

- 毛穴に詰まった皮脂をゆるめる

- 酸化のリスクを減らし、黒ずみ進行を防ぐ

- 皮脂腺にアプローチして分泌を穏やかにする

つまり「皮脂を溶かして流す」と「皮脂の過剰を抑える」の両面から毛穴環境を整えてくれるのです。

🧱 AHAとの違いが明確に出るポイント

グリコール酸や乳酸といったAHAは水溶性のため、主に角層表面で働きます。角質をはがす力は強いものの、毛穴内部の皮脂詰まりには届きにくいのが弱点です。サリチル酸は脂溶性であるがゆえに、「毛穴の奥に届いて作用する唯一の酸」として差別化されています。

🔬 皮脂バランスの調整にも有効

さらにサリチル酸は、皮脂腺の働きを穏やかにする作用があるとされます。これにより「皮脂が多すぎて開き毛穴が目立つ」というタイプにも有効。表面のテカリを減らし、毛穴が締まったように見える効果も期待できます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 毛穴トラブルは内部で皮脂が詰まることから始まる

- サリチル酸は脂溶性で皮脂に溶け込み、毛穴の奥まで届く

- 毛穴内部で皮脂をゆるめ、黒ずみや角栓の進行を防ぐ

- 水溶性のAHAと違い、毛穴ケアに特化した性質を持つ

- 皮脂分泌を整え、開き毛穴の改善にも役立つ

🧼 “角質分解”で詰まりを防ぐWアプローチ

💡 毛穴詰まりのもう一つの原因=角質の滞留

毛穴トラブルは皮脂だけでなく、角質の排出不良も大きな原因です。通常、ターンオーバーによって古い角質は自然に剥がれ落ちますが、乾燥や生活習慣の乱れ、紫外線ダメージなどでこのサイクルが滞ると角質が厚くなり、毛穴の出口をふさぎます。皮脂と混ざり合った角質は角栓となり、黒ずみやニキビの温床となってしまうのです。

🧪 サリチル酸の角質分解作用

サリチル酸は、角質細胞同士をつなぐ「細胞間接着」をゆるめる働きを持ちます。これにより、

- 古い角質が自然に剥がれ落ちやすくなる

- 毛穴出口にたまった角質のフタを分解する

- 肌表面をなめらかに整え、透明感を与える

つまりサリチル酸は、皮脂に溶けて毛穴奥に届く力(脂溶性)+角質を分解する力の両方を持ち、毛穴ケアにダブルで効く成分なのです。

🌙 表面と内部のWアプローチ

サリチル酸の強みは、毛穴の「表面」と「内部」の両方に作用することです。

- 表面:角質を柔らかくして剥がれやすくし、ざらつきやくすみを改善

- 内部:皮脂に溶けて角栓のもとを分解し、毛穴詰まりを予防

このWアプローチによって、黒ずみ毛穴・開き毛穴・ニキビ毛穴といった幅広い悩みに対応できます。

🧱 使い続けることで「詰まりにくい毛穴」に

サリチル酸は即効性もありますが、継続的に使うことで毛穴環境を安定させる効果が高まります。定期的に角質を分解し続ければ、角栓が育つ前に排出され、「詰まりにくい毛穴」を育てることができます。これが、スクラブや毛穴パックといった「取るだけのケア」との大きな違いです。

🔬 注意点:やりすぎは逆効果

ただし角質分解作用があるため、使いすぎるとバリア機能が低下し、乾燥や赤みを引き起こすリスクがあります。特に敏感肌の方は毎日ではなく、週2〜3回程度のスペースをあけて使用するのが安全です。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 毛穴詰まりは「皮脂+角質」が固まって起こる

- サリチル酸は角質細胞の接着をゆるめ、古い角質を落としやすくする

- 表面(角質ケア)と内部(皮脂ケア)のWアプローチで毛穴に効く

- 継続することで「詰まりにくい毛穴」へ導く

- 使いすぎは刺激や乾燥を招くため頻度調整が重要

🌙 サリチル酸の正しい使い方と注意点

💡 「効かせたい」気持ちが逆効果になることも

サリチル酸は毛穴に強力に働く成分ですが、その分使い方を誤ると乾燥や赤み、刺激といったトラブルを招きやすくなります。特に「毛穴を早くきれいにしたい」と思って高濃度を毎日使うのは逆効果。適切な濃度・頻度・組み合わせを守ることが安全で効果的に続けるカギです。

🧴 使用頻度の目安

サリチル酸は角質を分解する力があるため、最初は控えめに取り入れるのが基本です。

- 初心者:週1〜2回からスタート

- 慣れてきたら:週3回程度まで増やす

- 毎日使用は避け、バリア機能が安定している人のみ慎重に検討

「使いすぎないこと」がサリチル酸を活かす第一歩です。

🧴 配合濃度とアイテムの選び方

化粧品に配合されるサリチル酸の濃度は0.5〜2%が一般的です。

- 化粧水・トナー:1%以下 → 毎日のふき取りケア向け

- 美容液:1〜2% → 部分使いや集中ケアに最適

- マスク・ピーリング:2%前後 → 週1回のスペシャルケアとして活用

肌質や目的に合わせて「低濃度から始める」のが鉄則です。

🌙 一緒に使うと安心な成分

サリチル酸は乾燥しやすいため、保湿成分との組み合わせが必須です。

- セラミド → バリア機能を支える

- ヒアルロン酸・グリセリン → 水分保持力を高める

- ナイアシンアミド → 抗炎症作用で刺激をやわらげる

「攻める(サリチル酸)」と「守る(保湿・抗炎症)」を同時に取り入れることで、長期的に続けやすくなります。

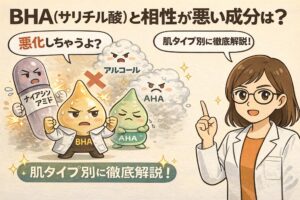

🧱 避けた方がいい組み合わせ

- レチノールやトレチノイン:どちらも角質を薄くするため、同時使用で刺激が倍増

- AHA(グリコール酸・乳酸):ピーリング成分どうしの重ね使いは赤みの原因

- 高濃度ビタミンC(アスコルビン酸):酸性度が高く、敏感になった肌には刺激に

これらは「同じ日に重ねない」ことが安全に使うためのルールです。

🔬 紫外線対策もセットで必須

サリチル酸で角層が薄くなると、紫外線の影響を受けやすくなります。使用中は必ず朝に日焼け止めを塗り、外的ダメージから肌を守ることが必要です。

✅ここで押さえておきたいポイント

- サリチル酸は「低濃度・低頻度」から始めるのが安全

- 配合濃度は0.5〜2%が一般的。トナー・美容液・マスクで使い分ける

- セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分と一緒に使うと安心

- レチノールやAHAとの併用は避け、日をずらす工夫を

- 紫外線対策を必ずセットにし、バリアを守りながら続ける

📘まとめ|サリチル酸は毛穴内部から働くWアプローチ成分

サリチル酸が毛穴ケアに効くのは、脂溶性で毛穴内部まで届く力と、角質分解作用で詰まりを防ぐ力を兼ね備えているからです。

- 黒ずみ毛穴 → 酸化皮脂や角栓を減らす

- 開き毛穴 → 皮脂分泌を整えて出口をすっきり保つ

- ニキビ毛穴 → アクネ菌増殖を抑え、炎症を予防

- 乾燥毛穴 → 保湿を組み合わせることで改善が期待できる

ただし「効く成分」だからこそ、濃度・頻度・組み合わせを守らないと逆効果になりかねません。

🧪ちふゆのひとことメモ

研究の視点から見ても、サリチル酸は「毛穴の奥まで働ける唯一の酸」です。ただし万能ではなく、攻めすぎれば乾燥やバリア低下を招きます。だからこそ、セラミドやナイアシンアミドなどの守りの成分と組み合わせて「攻めと守りのバランス」を取ることが大切だと感じます。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、サリチル酸と相性の良い“守りの習慣”です

夜のバスタイムにやさしい圧で毛穴を動かし角栓をゆるめ、洗顔時に自然と落ちやすくする。さらにビタミンC誘導体美容液で酸化を防げば、サリチル酸による毛穴ケアをサポートし、黒ずみや開きを繰り返さない肌環境を育てられます。

🧭 関連記事|成分の“届く・効く”に悩んでいる方のための“再設計ガイド”

🧬「その成分、ほんとうに“届いて”る?」と感じた方へ

▶ 成分はどこまで肌に浸透する?角層・毛穴への経皮吸収を解説