「黒ずみ毛穴が気になって、洗顔やパックを頑張ってるけど、またすぐ戻ってしまう」

「毛穴ケアって、結局ずっと続けなきゃいけないの?」──

そんなふうに、“終わりのないケア”に疲れてしまった経験、ありませんか?

実はその悩み、毛穴に対する“考え方”そのものが間違っていたのかもしれません。

私たちが日常的に行っている「歯磨き」は、虫歯を予防するための習慣。

それと同じように、「毛穴もマッサージして整える」という発想でケアすることで、黒ずみや角栓の“再発ループ”を防ぐことができるのです。

毛穴は“取る対象”ではなく、“流れを整えて詰まらせない構造”として向き合うべき存在なのかもしれません。

この記事では、「毛穴をマッサージする」という考え方の意味を、予防歯科の思想と重ねながら解説します。

なぜ毛穴は詰まるのか? なぜ繰り返すのか? どうすれば防げるのか?

そのヒントは、私たちの習慣の中にすでにあるのです。

🦷「予防歯科」という視点|虫歯になってから削る時代は終わった

🔁「歯が痛くなったら歯医者へ」では、もう遅い?

ひと昔前まで、歯科といえば“治療の場”でした。

虫歯ができたら削って詰める。

痛みが出たら駆け込む。

そんな「問題が起きてから直す」スタイルが当たり前だったと思います。

でも今、歯科医療のスタンダードは大きく変わりつつあります。

それが、「予防歯科」という考え方。

虫歯や歯周病になってから対処するのではなく、

そもそも“ならないように”磨き、守り、定期的に整える。

トラブルの“結果”ではなく、“原因”にアプローチしていく考え方です。

💡予防歯科が伝える「毎日の習慣」の大切さ

予防歯科では、こうしたケアが中心となります。

- 毎日の歯みがきによるプラーク除去

- デンタルフロスでの細部の清掃

- 定期的な歯科クリーニング(PMTC)

- フッ素でのコーティングと再石灰化サポート

- 食生活や唾液の状態への着目

これらはすべて、“虫歯ができる前”のステップに働きかけるためのケアです。

つまり、「症状が出てからでは遅い」ことを前提に、日々の整えを積み重ねていく思想。

一度削った歯は元に戻りません。

だからこそ、削らないように磨き続けることが最大の治療になる──

これが予防歯科の本質です。

🦷虫歯と毛穴、じつは“似ている”

ここまで聞いて、「毛穴と関係ある?」と思われたかもしれません。

でも実は、毛穴トラブル──とくに黒ずみ毛穴や角栓詰まり──の構造は、

虫歯にとてもよく似ているんです。

たとえば…

| 虫歯 | 毛穴の黒ずみ |

|---|---|

| プラーク(細菌のかたまり)が蓄積 | 皮脂・角質が毛穴内で蓄積 |

| 酸で歯が溶け、穴が開く | 酸化で皮脂が変質し、角栓として固まる |

| 痛みが出てから気づく | 黒ずみが見えてから気になる |

| 削る・詰めるなどの治療が必要になる | パック・吸引・スクラブなどで“除去”する |

どちらも、「気づいたときにはもう構造ができてしまっている」という点が共通しています。

そしてもうひとつ、共通しているのが──

“そもそも育たせないようにすれば防げる”という真実です。

⏳毛穴にも“時間”がある

虫歯が1日でできないように、毛穴の角栓も一瞬でできるわけではありません。

皮脂が分泌され、角質と混ざり、

酸化と時間を経て、角栓という“詰まり”へと成長していく。

この“育つプロセス”があるからこそ、

その途中で流れを整えるケア=予防的なケアが有効になるのです。

予防歯科が教えてくれたのは、

「結果に対処するより、原因に先回りする方が圧倒的に効率的」だということ。

それを毛穴にも応用すれば──

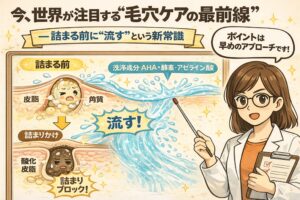

「角栓ができる前にマッサージして流す」という発想がごく自然なものに思えてきます。

✨「毛穴マッサージケア」は、毛穴にとっての“歯みがき”

毛穴に詰まりを感じたら、それは“虫歯になった状態”に近いかもしれません。

ならば、毛穴にも毎日の“予防ケア”が必要です。

それが、Chocobraが提唱する毛穴マッサージケアという習慣。

毛穴の中に滞りかけた皮脂や角質を、

やさしく動かして“流す”こと。

固まりになる前に、毛穴の中を整えてあげること。

それは、虫歯になる前に毎日歯を磨くのとまったく同じ発想です。

次章では、毛穴の構造と黒ずみができるプロセスを分解しながら、

「なぜ毛穴にも予防ケアが必要なのか」をさらに深掘りしていきます。

🕳毛穴も“構造”と“時間”でできている|黒ずみもまた“結果”だった

🧩毛穴トラブルは「構造化された現象」

毛穴の黒ずみや詰まりは、「ただの汚れ」だと思われがちです。

でも実際には、もっと複雑で、もっと時間をかけて進行している“構造化された変化”です。

黒ずみ毛穴は、ただの皮脂でも、ただの角質でもありません。

皮脂+角質+酸化+時間という条件が揃って初めてできあがる、“層”のようなものなのです。

それはまるで、

・皮脂がベースの粘土

・角質が混ざる接着材

・酸化という焼き固め

でできる小さな「毛穴の中の柱」。

これが、毛穴の奥深くまで詰まる角栓の正体です。

⏳角栓ができるまでの“タイムライン”

角栓は、数時間〜数日かけて形成されます。

- 【0時間】皮脂が分泌される

- 【6〜12時間】スクワレンが酸化しはじめる

- 【24時間】古い角質と混ざって粘度が上がる

- 【48時間】固化が進み、毛穴に詰まり始める

- 【72時間〜】毛穴の奥に根を張った角栓が完成

- 【その後】表面が黒く酸化して“黒ずみ”として見える

このように、黒ずみはある日突然できるものではなく、“見えない時間の中で育っていた”結果だということがわかります。

🌀見えるときにはもう“完成品”

鏡で黒ずみを発見したとき、それはもう“完成された角栓”の先端です。

その下には──

層になって根を張る、皮脂と角質の塊。

いわば「毛穴の中に育った構造物」が潜んでいます。

だから、スクラブや酵素洗顔で「表面が取れた」ように見えても、

すぐにまた詰まってくる。

それは、芯の部分が残ったままだったからです。

虫歯と同じ。

痛くなってから削るのでは遅く、

“虫歯が育っている構造”そのものにアプローチしなければ、根本は変わらないのです。

📦角栓は“性質”ではなく“構造”が問題

ポイントは、「角栓は“固いから悪い”のではない」ということ。

問題は、

・層になっている(剥がしても一部だけ取れる)

・毛穴の奥まで伸びている(洗顔では届かない)

・表面が酸化して黒ずむ(見た目に影響が出る)

という構造と時間に基づいた特性にあります。

そしてこの構造は、皮脂と角質が混ざり、流れを失った状態が続くことで育ってしまう。

ということは──

逆に、流れを保っていれば構造は育たないということにもなります。

🧠毛穴は“動かす”ことで変わっていく

毛穴は、ただ穴が開いているわけではなく、

内部には皮脂腺・毛包・出口という“流れの構造”があります。

皮脂は本来、毛穴を通って肌表面に押し出され、

天然の保護膜(皮脂膜)として働くもの。

でもこの流れが止まると、溜まり・酸化し・詰まる。

だから大切なのは、

毛穴を無理に削るのではなく、流れを整えること。

構造を壊すのではなく、動きをサポートすること。

その考え方こそが、「毛穴マッサージケア」につながっていくケア思想です。

💡毛穴にも“予防構造”が必要だった

歯に「磨く」という予防習慣があるように、

毛穴にも「流す」という習慣が必要だったのです。

黒ずみは、詰まりという“結果”。

その原因は、構造と時間の中で静かに進行する“流れの滞り”。

だからこそ、

・詰まる前に動かす

・固まる前にほぐす

・黒ずむ前に流す

という“育てない”ためのケアが、予防として機能します。

次章では、「毛穴はマッサージできる」という考え方を、より実践的な視点で紐解いていきます。

🌀毛穴はマッサージできる?|角栓を“取る”から“育てない”への発想転換

🧽「マッサージする」とは、どういうこと?

「毛穴をマッサージする」と聞いて、最初は違和感を覚えるかもしれません。

「こするってこと?」「それって肌に悪くない?」

──そう思うのは当然です。

でも「マッサージする」という言葉には、本来「汚れを落とす」以上に、

“整える”“保つ”“育てないように日々管理する”というニュアンスが含まれています。

歯みがきも、汚れを取るためだけではなく、

虫歯や歯周病を“未然に防ぐための毎日の管理”ですよね。

毛穴も同じ。

角栓が育つ前に、毛穴の中をやさしく整えておく──

それが、毛穴における「マッサージする」という行為の意味です。

🔁「取るケア」は、実はリスクも多い

従来の毛穴ケアは、“取る”ことが中心でした。

・スクラブでこすって削る

・パックで引き剥がす

・吸引で引っこ抜く

・酵素で分解する

これらのケアは、たしかに目に見える角栓を“一時的”に取り除く効果はあります。

ですが、それと同時に──

- 毛穴の出口を傷つけて広げてしまう

- 必要な皮脂まで奪って乾燥が進む

- 皮脂の過剰分泌を招き、詰まりやすい肌に逆戻りする

- 一部だけ取れて“芯”が残り、すぐ再発する

といった肌へのダメージと再発リスクも抱えています。

つまり、「取ること」が根本解決ではなかったのです。

💡「育てない」という発想が、すべてを変える

ここで考え方を180度転換してみましょう。

もし角栓が、

- 固まる前に

- 酸化する前に

- 毛穴の中で動いているうちに

やさしく流せたとしたら?

そもそも角栓は“育たない”。

黒ずみも、“生まれない”。

これが「育てない」ためのケア=毛穴マッサージケアの考え方です。

🧴毛穴マッサージケアは「削らない」「剥がさない」「動かす」ケア

毛穴マッサージケアは、スクラブや吸引のように角栓を“壊す”のではなく、

皮脂と角質が混ざり始めた段階で、毛穴の流れをやさしく促すケアです。

具体的には──

- 専用ブラシ

放射状に広がった繊細なブラシが、毛穴の凹凸にフィット。

“点で押し込む”のではなく、“面で動かす”イメージでマッサージ。 - 高粘度の温感ジェル

とろみのあるジェルが皮脂となじみ、

マッサージ時の摩擦を抑えつつ、毛穴の奥の流れを整える。 - 毎日3分、夜のケア

角栓が構造化する前にやさしく流し、

“育たない毛穴”を日々リセットするルーティン。

このアプローチは、

毛穴の中に“流れ”を取り戻すことで、構造を育てないようにするケアなんです。

🌙なぜ“夜”なのか?

毛穴マッサージケアにおすすめのタイミングは、夜のバスタイム後〜スキンケア前。

その理由は以下の通りです:

- 毛穴が温まり、やわらかくなっている

- 1日分の皮脂や汚れがたまっている

- 就寝中は皮脂分泌が活発になり、酸化が進みやすい

このタイミングで毛穴をマッサージすることで、

翌日の酸化を“未然に防ぐ”仕組みが整うのです。

まさに、寝る前の歯みがきのように、

“次の日のトラブルを予防するための習慣”として機能します。

✨「毛穴マッサージケア」は、毛穴ケアの常識を変える

毛穴マッサージケアは、

・即効で黒ずみが消えるケアではありません。

・劇的な変化が1日で出るものでもありません。

でも──

“詰まらない日が当たり前になっていく”

そんな肌を目指すための、確かな土台をつくってくれます。

毛穴に悩んでいる人ほど、

「取るケア」に疲れ果ててきたはずです。

だからこそ、「整える」という選択肢を。

歯みがきのように、毛穴にも“予防という考え方”を。

次章では、毛穴マッサージケアを“毎日の習慣”にすることで得られる変化やメリットを、さらに深掘りしていきます。

🛁歯みがきと同じ「毎日のルーティン」へ|毛穴マッサージケアという新しい習慣

🦷歯みがきと同じく、毛穴も“毎日ケアする時代”へ

虫歯予防のために、私たちは毎日歯を磨きます。

・1回で完璧に落とそうとはせず

・磨き残しがあってもまた次の日に整える

・痛くなってからでは遅いことを知っている

──それが、“予防する”という日常の感覚。

毛穴もまったく同じ。

角栓ができる前に毛穴を整えておくことで、

“黒ずまない肌”を保つことができるのです。

毛穴マッサージケアとは、まさに毛穴にとっての「歯みがき習慣」。

毎日ほんの少し手をかけることで、

トラブルを“起こさない肌”を育てていくためのケアです。

📅毛穴マッサージケアにルーティンが必要な理由

角栓は、皮脂と角質が混ざり合い、

時間をかけて毛穴の中で育つ“構造物”。

つまり黒ずみ毛穴は、日々の流れの中で確実に形成されていくものです。

そのため──

「週末にまとめてケア」では間に合いません。

「気になったときだけ」では遅いのです。

毎日、毛穴の中の“巡り”を整える。

それこそが、黒ずみを未然に防ぐ唯一の道。

ちょうど私たちが歯を毎日磨くのと同じように、

毛穴も“毎日軽くマッサージして、育たせない”ことが必要なんです。

🧴毛穴マッサージケアルーティンの基本ステップ

毛穴マッサージケアに必要なのは、たった3分の時間と、やさしい手の動き。

おすすめのルーティンは以下の通りです:

- 夜の入浴 or 洗顔後、肌がやわらかい状態でスタート

毛穴が開いて、皮脂が動きやすくなっているタイミングです。 - 高粘度の温感ジェルを鼻・小鼻・頬に塗布

皮脂と角質をやわらげ、摩擦を抑えてくれます。 - 専用ブラシで、くるくると“動かすように”マッサージ

こするのではなく、やさしく“流れ”をつくるような感覚で。

力はいりません。 - そのままぬるま湯で洗い流し、保湿ケアへ

肌の水分と油分のバランスを整えることで、皮脂の過剰分泌も予防できます。

このルーティンを毎日繰り返すことが、角栓を“育てない”最大の武器になります。

💡続けるほどに実感できる変化

毛穴マッサージケアの効果は、派手ではありません。

けれど、続けることで肌がじわじわと変わっていくのを感じられます。

実際の変化として多く報告されるのは──

- 黒ずみの“再発サイクル”が止まった

- ザラつきが気にならなくなった

- メイクの毛穴落ちが激減した

- スクラブやパックを使わなくても自信が持てるように

- 鼻のテカリが減ってきた

どれも、「詰まらせない」というケアの成果。

構造の根本を断ち切っているからこそ、“戻らない毛穴”に変わっていくのです。

🌿続けられるケアこそ、価値がある

毛穴マッサージケアの最大の魅力は、肌にも、心にもやさしいこと。

・痛くない

・こすらない

・乾燥しない

・難しくない

・毎日できる

どんなに効果があるケアでも、

「続けられない」「痛い」「めんどう」と感じれば、長くは続きません。

毛穴マッサージケアは、習慣化しやすく、

ストレスフリーなケアだからこそ、“続ける価値がある”のです。

🔁毛穴と向き合う方法を変えるだけで、肌は変わる

これまで毛穴と“戦ってきた人”にこそ伝えたい。

毛穴は、責める対象ではなく、育て直す対象です。

取っては詰まる、詰まってはまた取る──

そんな無限ループを断ち切るには、

「結果に対処する」のではなく、「原因に備える」発想が必要でした。

そして、

その考え方を日常の中で実現できるのが、“毛穴マッサージケア”という習慣です。

📝毛穴も“毎日マッサージする”時代へ

毛穴ケアは、「詰まったら取る」から、「詰まらせないようにマッサージする」へ。

それは、まるで歯みがきのように──

毎日少しずつ整えていくことで、黒ずみや詰まりの“予兆”を防ぐ習慣です。

これまでのように、

・詰まったあとにパックで剥がす

・黒ずんでからスクラブでこする

といった攻めのケアは、肌に負担が大きく、根本的な解決にはなりませんでした。

でも、毛穴の中で何が起きているのかを知り、

「流れを整える」という考え方に切り替えることで、

毛穴との向き合い方そのものが変わります。

毛穴マッサージケアは、肌に対しても、自分自身に対してもやさしい習慣。

角栓が“育たない毛穴”を育てていくための、静かで、でも確かなケアです。

🔬ちふゆのひとことメモ

毛穴マッサージケアをはじめてから、私の中で“毛穴は悩み”ではなくなりました。

それは、黒ずみが完全になくなったからではなく、

「育たないように毎日手をかけてあげている」という安心感があるから。

歯を毎日磨くように、毛穴も毎日整える。

詰まらない日々を積み重ねるうちに、

“肌に期待できる自分”になれている気がします。

毛穴は変わります。

でも、それは「戦うこと」で変わるんじゃない。

“整える習慣”が、未来の毛穴を育ててくれるんです。

毛穴マッサージケアを習慣にするなら、

肌へのやさしさと“流れをつくる設計”を両立した専用アイテムの活用がおすすめです。

Chocobraでは、放射状ブラシ × 高粘度温感ジェルの組み合わせで、

毎日3分のケアを“習慣”にできる設計を大切にしています。