💭「ニキビは治ったのに、赤みだけがいつまでも残る」

💭「スキンケアを変えても、肌色が戻らない」

──そんな経験はありませんか?

実は、炎症後の赤みは「治りきっていない傷」ではありません。

それは、炎症によって拡張した毛細血管と、肌の修復サイクル(ターンオーバー)の遅れが原因です。

肌の内部では、炎症が治まっても血流が一時的に滞り、

赤い色素(ヘモグロビン)が皮膚表面に残って見えている状態なのです。

さらに、血流や細胞の再生リズムが遅いと、赤みは長引きやすくなります。

つまり、「跡になる肌」と「ならない肌」の違いは、炎症の後に“流れを取り戻せるかどうか”にあります。

この記事では、

- 炎症後の赤みが残る科学的理由

- 跡が残る肌と残らない肌の構造的違い

- 赤みを長引かせないための流れを整えるケア方法

を詳しく解説します。

「治った後こそ、整える時間」。

この考え方が、跡をつくらない肌への第一歩です。

🌀 炎症が治っても赤みが残るのはなぜ?

💭「もう痛くないのに、赤みだけが残ってる…」

ニキビの炎症がおさまっても、赤みがなかなか引かない。

それは、皮膚の中でまだ“修復作業”が続いているからです。

肌の炎症は、表面が落ち着いても内部の毛細血管や細胞が完全に回復しておらず、

血液中のヘモグロビンが皮膚表面に残ることで、赤みとして見えてしまいます。

つまり、赤みとは「炎症の余韻」。

肌が再生の最終段階に入っているサインなのです。

🧬 赤みの正体は“残留血流”

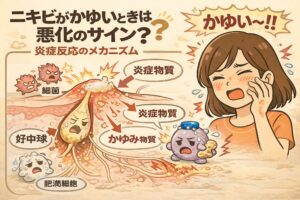

炎症が起きると、体は免疫細胞を送り込むために毛細血管を拡張させます。

このときに流れ込んだ血液が、炎症が収まったあとも滞ってしまうと、

血液中の赤い色素(ヘモグロビン)がその場に留まり、肌の赤みとして残ります。

- 炎症期:血管が拡張して免疫細胞が集まる

- 治癒期:炎症はおさまるが、血流が滞る

- 結果:ヘモグロビンが残り、赤みが続く

このように、赤みの多くは「炎症の跡」ではなく「血流の停滞」なのです。

💧 炎症で損傷した“毛細血管の壁”

炎症が強いほど、毛細血管の壁はダメージを受けやすくなります。

本来なら数日で収縮するはずの血管が、壁の弾力を失うことで開きっぱなしになり、

そこに血液が滞ることで赤みが長引きます。

また、毛細血管が開いたままだと、肌の温度変化(入浴・運動・紫外線など)でも赤みが戻りやすくなります。

「治ったはずなのに再発したように見える」現象は、この構造によって起こります。

🧠 赤み=修復途中の“構造サイン”

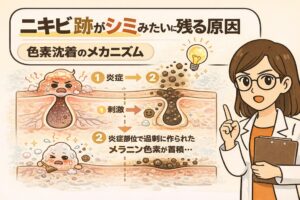

赤みを「シミ」と勘違いしてしまう人もいますが、性質はまったく異なります。

シミはメラニン色素、赤みは血液由来。

メラニンは紫外線で増えますが、赤みは血流の乱れと修復遅延によって続くものです。

つまり、赤みが残る=肌の構造がまだ完全に整っていないサイン。

この段階で無理に刺激を与えたり、ピーリングを行うと、

せっかく修復中の毛細血管を再び傷つけ、炎症が再燃してしまうことがあります。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 炎症後の赤みは「血液中のヘモグロビンの残留」によるもの

- 毛細血管の拡張と血流の滞りが原因

- 赤み=肌が修復中であるサイン

- 刺激を与えると修復が遅れ、炎症が再発するリスクがある

🧱 「跡になる肌」と「ならない肌」はどこが違うのか

💭「同じニキビなのに、自分だけ跡が残るのはなぜ?」

それは、炎症後の修復力と血流の質が違うからです。

肌がダメージを受けたあと、その回復スピードは人によって大きく差があります。

その差を生むのが、毛細血管の回復力・ターンオーバーの速さ・皮脂と水分の流れの状態です。

跡が残る肌とは、修復が遅く、血流が滞ったままの肌。

跡が残らない肌とは、流れが整い、炎症後も再生がスムーズな肌。

つまり、違いは「炎症のあとに、肌が動けるかどうか」なのです。

🧬 「跡になる肌」は“硬く・動かない”

炎症が強いと、毛穴のまわりの組織が傷つき、コラーゲンやエラスチンが破壊されます。

その結果、肌の弾力が失われ、血液や水分がスムーズに流れなくなります。

この状態のまま修復を終えると、毛細血管が開きっぱなしになり、赤みが固定化されやすくなります。

- 炎症で組織が硬くなる

- 毛細血管が縮まらず、血液が滞る

- 弾力のない肌では修復が進まない

この「動かない肌」が、赤みを長引かせ、跡を残す原因です。

💧 「跡にならない肌」は“流れを取り戻せる肌”

一方で、跡が残りにくい肌は、炎症後に“流れの再起動”が自然に起こります。

血流がスムーズで、ターンオーバー(細胞の入れ替え)が滞らないため、

赤みがすぐに引き、均一な肌色に戻りやすいのです。

- 弾力がある → 組織が動いて血流を戻せる

- 水分・皮脂の流れが安定 → 修復がスムーズ

- 毛細血管が自然に収縮 → 赤みが消えやすい

つまり、「流れる構造」が整っている肌ほど、炎症を引きずらないということ。

🧠 炎症後ケアで決まる“肌の運命”

ニキビ跡になるかどうかは、炎症そのものよりも、炎症後の48時間にどう過ごすかで決まります。

この48時間で血流が整い、酸化が防がれれば、跡は残りにくくなります。

逆に、乾燥・刺激・紫外線などで再び炎症が起きると、赤みは再燃。

これを繰り返すことで“慢性的な跡肌”が固定化してしまいます。

「炎症が治まった後こそ、ケアの本番」。

肌が動いて再生を始めるタイミングを逃さないことが、跡を防ぐ分かれ道です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 跡が残る肌は、炎症後に血流と弾力が回復していない

- 跡が残らない肌は、流れを再起動できる“動ける構造”を持つ

- 炎症後48時間のケアが、赤みを残すか消すかを左右する

- 炎症が治まった瞬間から「流れを整える習慣」を意識することが大切

💧 血流とターンオーバーが“赤みの長さ”を決めている

💭「時間が経てば自然に消えるはずなのに、赤みが残る…」

実は、赤みが長引くかどうかは、血流とターンオーバーの再生速度で決まります。

炎症が治まったあとの肌は、いわば「再建工事中」。

血流が滞ったり、細胞の入れ替えが遅れると、赤みが留まり続けてしまうのです。

赤みがすぐ引く人と長引く人の差は、肌の循環リズム(流れ)にあります。

🧬 血流が滞ると、赤みは固定化する

炎症が起きたあと、血管は拡張し続けたままになることがあります。

この状態では、血液中のヘモグロビンが皮膚表面に残り、赤みが続きやすい。

血流が滞っていると、老廃物や酸素の運搬もうまくいかず、

肌の再生が遅れてしまいます。

- 血管が開いたまま → 赤みが抜けない

- 老廃物が滞る → くすみが残る

- 酸素が届かない → ターンオーバーが鈍る

つまり、血の流れが止まれば、修復も止まる。

赤みが長引くのは、炎症の残りではなく「血の滞り」の結果なのです。

💧 ターンオーバーの乱れが赤みを長引かせる

ターンオーバーとは、古い細胞が新しい細胞に入れ替わるサイクルのこと。

このリズムが乱れると、炎症で傷ついた細胞がいつまでも残り、

血管やメラノサイト(色素細胞)に刺激を与え続けます。

- 細胞の入れ替えが遅い → 炎症細胞が残る

- 肌表面が硬くなる → 血流が戻らない

- 結果 → 赤みが「沈着したように」見える

つまり、赤みを早く引かせるためには、細胞の動きを促す“流れ”を整えることが欠かせません。

🧠 「動ける肌」は回復が早い

健康な肌では、毛細血管とターンオーバーが連動しています。

血流がスムーズだと栄養と酸素が行き渡り、細胞の再生が早まる。

逆に流れが滞ると、細胞が酸欠になり、修復スピードが落ちます。

つまり、「動ける肌」は赤みを早く解消できる肌。

赤みが長引く人ほど、肌の流れが止まっているサインなのです。

💡 赤みを残さない肌は“循環が育っている肌”

赤みを残さないためのケアとは、血流とターンオーバーを同時に動かすこと。

そのためには、夜の入浴や温感ケアで毛穴と血管をやわらげ、

酸化を防ぐケアで再生のリズムを支えることが大切です。

- 夜の温めケアで血管と毛穴を動かす

- 酸化を防ぐことで再生リズムを安定させる

- 水分と皮脂の流れを保ち、細胞を乾燥から守る

肌は流れているときにこそ、治る。

赤みを残さないための鍵は、「動かす」ことにあります。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 赤みの原因は炎症そのものではなく「血流の滞り」

- ターンオーバーが遅れると炎症細胞が残り、赤みが固定化する

- 血流と細胞の再生は連動しており、“流れる肌”ほど回復が早い

- 温め・酸化ケア・保湿バランスで循環リズムを支えることが大切

🧴 赤みを長引かせないための“流すケア習慣”

💭「治っているはずなのに、肌色が戻らない」

炎症後の赤みは“時間が解決してくれる”と思われがちですが、

実際には、流れを止めないケアを続けることでしか早く引かせることはできません。

赤みを残さない肌とは、血流・皮脂・水分の動きがすべて整っている“循環のある肌”。

この流れを習慣の中でつくることが、跡を残さず治す最短ルートです。

🛁 Step1:夜の温感ケアで血流と皮脂の動きをサポート

赤みが残る原因のひとつが「血流の滞り」。

夜のバスタイムに、温感ジェルを使って毛穴をやわらげることで、血のめぐりを促します。

- 入浴で肌を温め、毛穴と血管をゆるめる

- 高粘度の温感ジェルを顔全体に広げる

- シリコンブラシで“必要な圧”をかけながら円を描く

このやさしい動きが、毛細血管の流れを助け、皮脂と血流のリズムを整えます。

ポイントは「刺激しない」ではなく、肌の構造を保ちながら動かすこと。

💧 Step2:酸化を防いで炎症の“再点火”を止める

炎症が治ったあとでも、酸化皮脂は肌の内部で炎症を再燃させる原因になります。

夜のケアには、ビタミンC誘導体を取り入れ、酸化を防いで赤みを沈静化させましょう。

- 洗顔・マッサージ後の清潔な肌に使用

- 赤みが気になる部分を中心に、手のひらで包み込むように塗布

- 継続することで、炎症再発のない“落ち着いた肌循環”へ

酸化を抑えることは、赤みを消すよりも「赤みをつくらない」ための根本対策です。

🌙 Step3:水分と油分のバランスを保ち、再生を助ける

炎症後の肌は、バリア機能がまだ完全ではありません。

乾燥しすぎても、油分が多すぎても、血流とターンオーバーの動きが鈍ります。

- 化粧水で水分を補い、軽い乳液で油分を支える

- 乾燥部分だけを少しずつ重ねる

- “しなやかに動く肌”を意識して保湿する

保湿は、赤みを“隠す”のではなく、“流れを支える”ためのケア。

やわらかく動ける肌ほど、回復は早くなります。

💡 Step4:48時間のリズムで流れをリセットする

肌の修復サイクルは48時間単位で動いています。

赤みをためないためには、2日に1回の“流すケア”を習慣にすること。

- 1日目:夜の温感ケアで流れを再起動

- 2日目:酸化と乾燥を防ぐ守りのケア

- 翌日:再び動かすことで、再生リズムをキープ

「赤みが消えるまで待つ」のではなく、「赤みをためない流れ」をつくる。

これが、跡にならない肌を育てる最大のポイントです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 赤みを長引かせない鍵は“流れの再起動”にある

- 夜の温感ケアで毛細血管と皮脂の動きを整える

- ビタミンC誘導体で酸化を防ぎ、炎症の再発を防止

- 保湿は“流れを支えるため”に行う

- 48時間ごとの「流すリズム」で、跡を残さない肌を維持する

📘 まとめ|「赤みを残す肌」と「残さない肌」は“流れ”で決まる

炎症後の赤みは、傷跡ではなく血流の滞りと再生の遅れによって起こります。

炎症が治っても、毛細血管の拡張やターンオーバーの遅れが残ると、

血液中のヘモグロビンが肌表面に留まり、赤みとして見えるのです。

一方、血流と再生の流れがスムーズな肌は、炎症後すぐに循環が回復し、

酸素と栄養が行き渡ることで修復が早く進みます。

つまり、「赤みを残す肌」と「残さない肌」の違いは、

“炎症のあとに流れを取り戻せるかどうか”にあります。

夜の温感ケアで毛穴と血管を動かし、

ビタミンC誘導体で酸化を防ぎ、

48時間ルールで流れをキープする。

このシンプルな循環が、跡をつくらない肌構造を育てます。

肌は“治す”のではなく“動かして整える”。

流れを意識するだけで、赤みは“残る肌”から“めぐる肌”へ変わります。

🧪ちふゆのひとことメモ

私も以前、赤みが数週間残るタイプの肌でした。

でも、冷やしたり隠したりするより、流れを取り戻すケアを意識したら、

自然と赤みが引きやすくなりました。

肌は静かに整えるより、動かして育てる。

「時間が経てば治る」ではなく、「流れをつくれば治る」。

それが、炎症跡を残さない肌への一番の近道です。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“赤みを残さない流れ”を整える習慣設計です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、

毛穴と血管の動きを整えて、肌のめぐりをサポート。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぎ、再生リズムを支えます。

「静かにケアする」から「流れで育てる」へ──。

それが、赤みを残さない新しい肌づくりの習慣です。