💭「毎日ちゃんと洗顔しているのに、どうしてニキビが出てくるの?」

💭「一度治っても、また同じ場所にできるのはなぜ?」

──そんな疑問を持ったことはありませんか?

ニキビはただの“肌のトラブル”ではなく、皮脂・角栓・アクネ菌が関わるメカニズムの結果として起こります。

毛穴に皮脂がたまり、角栓がフタをし、そこにアクネ菌が繁殖することで炎症が起きる──この流れを理解することが、正しいケアの第一歩です。

「皮脂が悪い」「洗顔不足だから」と単純に考えると、間違った方法に走りがち。

しかし本当の原因は、複数の要素が重なって毛穴環境が崩れることにあります。

この記事では、

- ニキビはなぜできるのか?

- 皮脂と角栓が毛穴をふさぐ仕組み

- アクネ菌が炎症を起こすプロセス

- ニキビが繰り返される理由と予防のヒント

をわかりやすく解説します。読後には「ニキビができる仕組み」がスッキリ理解でき、ケアの方向性が見えてくるはずです。

🌀 ニキビはなぜできるのか?

💭「気づいたら同じ場所にニキビができている」

鏡を見るたびに新しいニキビを見つけたり、治ったと思ったのにすぐに繰り返したり…。

「清潔にしているはずなのに、なぜ?」と疑問に感じる人も多いはずです。

実はニキビは偶然できるわけではありません。

皮脂・角栓・アクネ菌が順番に関わる「仕組み」があり、その流れの中で炎症が起きて表面に現れているのです。

🧴 スタート地点は“皮脂”

ニキビの始まりは、毛穴の中で分泌される皮脂です。

皮脂は本来、肌を守るために必要なものですが、量が多すぎるとトラブルの原因になります。

- 思春期はホルモンの影響で皮脂が増える

- 睡眠不足やストレスでも皮脂は過剰になる

- メイクや日焼け止めで出口がふさがれると詰まりやすい

「皮脂が多い=悪」ではありませんが、毛穴にとどまることで次のステップにつながってしまいます。

🧱 毛穴に“角栓”ができて出口がふさがる

過剰な皮脂が古い角質と混ざると、小さな固まり=角栓になります。

この角栓が毛穴の出口にフタをすると、皮脂がスムーズに外に出られなくなります。

- 白や半透明のポツポツに見えるのが「白ニキビ」

- 角栓が空気に触れて酸化すると「黒ニキビ」

この段階ではまだ炎症は起きていません。

ただし角栓があるかぎり、毛穴の中は皮脂で満たされ、細菌が繁殖しやすい状態になります。

🦠 アクネ菌が増えて炎症に

毛穴の中は皮脂という栄養が豊富な環境。

そこに常在菌であるアクネ菌が増えると、炎症が起こります。

- 赤く腫れる「赤ニキビ」

- さらに進行すると膿がたまる「黄ニキビ」

こうして目に見えるニキビが完成します。

💡 ニキビができるのは“仕組み”の結果

まとめると、ニキビができる流れは以下の通りです。

- 皮脂が過剰に分泌される

- 古い角質と混ざって角栓になり、毛穴がふさがる

- 毛穴の中に皮脂がたまり、アクネ菌が繁殖

- 炎症が起こり、赤く腫れたニキビになる

つまりニキビは「皮脂だけ」でも「菌だけ」でもなく、複数の要素が重なったときにできるのです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- ニキビは皮脂・角栓・アクネ菌の流れでできる

- 最初は皮脂の過剰分泌がきっかけ

- 角栓がフタをすることで悪循環が始まる

- アクネ菌が増えると炎症が起きて赤ニキビに発展

- ニキビは偶然ではなく「仕組み」の結果

🧪 皮脂と角栓が毛穴をふさぐ仕組み

💭「ちゃんと洗ってるのに、どうして毛穴が詰まるんだろう?」

毎日洗顔しているのに小鼻やあごがザラつく…。

「清潔にしているはずなのに毛穴が詰まるのはなぜ?」と疑問に思う人は多いはずです。

その答えは、皮脂と角質が混ざり合ってできる“角栓”にあります。

🧴 皮脂は本来“肌を守る味方”

皮脂は悪者と思われがちですが、本来は肌にとって欠かせない存在です。

- 外部の刺激から肌を守るバリアになる

- 水分の蒸発を防ぎ、うるおいをキープする

- 肌表面をなめらかに整える

ところが、分泌量が増えすぎるとトラブルの原因になります。

特に思春期やストレスが強い時期は、皮脂の量が急に増えるため、毛穴の出口に負担がかかりやすいのです。

🧱 古い角質と混ざって角栓になる

皮脂が余分に分泌されると、古い角質と混ざり合って固まり、小さな“栓”のようになります。これが角栓です。

- 白や半透明のポツポツ → 白ニキビの段階

- 空気に触れて酸化 → 黒ずんで見える黒ニキビへ

角栓が毛穴の出口にフタをしてしまうと、皮脂がスムーズに出られなくなり、毛穴の中にたまってしまいます。

🧼 ゴシゴシ洗顔では取れない

「角栓=汚れだから、強く洗えば落ちる」と思いがちですが、それは誤解です。

角栓は皮脂と角質が固まった“構造物”なので、普通の洗顔やクレンジングでは簡単に落とせません。

- ゴシゴシすると毛穴の壁が傷つく

- 肌のバリアが壊れて乾燥する

- 防御反応で皮脂がさらに増え、角栓が育ちやすくなる

こうして「洗っても詰まる」という悪循環に陥ってしまいます。

💡 角栓が毛穴をふさぐと何が起きる?

角栓が毛穴の出口をふさぐと、毛穴の中は皮脂でいっぱいになります。

その環境は、アクネ菌が増えるのにぴったりの条件です。

- 皮脂が栄養源になり、菌が増える

- 毛穴の中で炎症が始まる

- 赤く腫れたり膿がたまったりする

つまり「角栓ができる」ことが、ニキビの出発点になるのです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 皮脂は本来は肌を守る大切な存在

- 余分な皮脂と古い角質が混ざって角栓になる

- 角栓は洗顔で簡単には落ちず、ゴシゴシは逆効果

- 毛穴がふさがれると皮脂がたまり、ニキビの土台ができる

🧼 アクネ菌が炎症を引き起こすプロセス

💭「白いポツポツだったのに、急に赤く腫れてきた」

最初は小さな白いブツブツだったのに、数日後には赤く腫れて痛みを伴う…。

誰もが経験する“ニキビの進化”には、アクネ菌の存在が深く関わっています。

🦠 アクネ菌は“常在菌”

アクネ菌と聞くと「悪い菌」と思うかもしれませんが、実は誰の肌にも存在する常在菌です。

普段は悪さをせず、肌の環境を整える役割も担っています。

- 肌の表面を弱酸性に保ち、外敵から守る

- バランスが取れていると問題は起きない

ところが毛穴が皮脂で満たされると、その環境はアクネ菌にとって「最高の栄養庫」になります。

🧴 皮脂が“エサ”になって増える

毛穴の出口が角栓でふさがれると、中は皮脂でいっぱいに。

この皮脂がアクネ菌のエサとなり、菌がどんどん増殖していきます。

- 通常よりも数が急激に増える

- 毛穴の中で酸素が少なく、繁殖しやすい

- バランスが崩れて炎症を引き起こす準備が整う

こうしてアクネ菌が優勢になると、次の段階へ進みます。

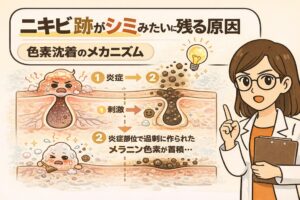

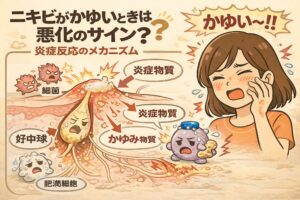

🔥 炎症が起こる仕組み

アクネ菌が増えると、体はそれを“異物”と判断し、防御反応を起こします。

その結果、毛穴の周囲に炎症が起こり、赤く腫れたり痛みを感じたりします。

- 赤く腫れる → 赤ニキビ

- 炎症が強くなると膿がたまる → 黄ニキビ

- さらに悪化すると、跡が残ることも

「ただのブツブツ」が「痛い赤ニキビ」に進行するのは、この炎症のせいなのです。

🧼 炎症を悪化させる生活習慣

アクネ菌の増殖や炎症は、生活習慣の影響も受けます。

- 寝不足 → 肌の回復力が落ちる

- ストレス → ホルモンバランスが乱れ、皮脂が増える

- 甘い物や脂っこい食事 → 皮脂がさらに分泌される

- 触るクセ → 雑菌が入り込み炎症を悪化

「ニキビが悪化する日常の行動」が、知らず知らずのうちに菌の繁殖を助けているのです。

💡 アクネ菌を“ゼロ”にする必要はない

大切なのは「アクネ菌をなくす」ことではなく、増えすぎないようにバランスを保つことです。

皮脂や角栓をためない習慣を続けることで、アクネ菌が暴走せず炎症が起きにくくなります。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- アクネ菌は誰の肌にもいる常在菌

- 毛穴に皮脂がたまるとエサになり、菌が急増する

- 増えすぎると体が防御反応を起こし、炎症=赤ニキビに進行

- 寝不足や食生活、触るクセが炎症を悪化させる

- アクネ菌をゼロにするのではなく、バランスを保つことが大切

🌙 ニキビが繰り返す理由と予防のヒント

💭「やっと治ったと思ったのに、また同じ場所にできてしまう」

ニキビの悩みで最も多いのが「繰り返す」ということです。

一度できたら終わりではなく、同じ場所に何度も出てきてしまう…。

その理由を理解すれば、予防のヒントが見えてきます。

🧱 原因1:角栓が残り続ける

ニキビが治ったように見えても、毛穴の中に角栓が残っていることがあります。

- 表面の赤みや膿は引いても、毛穴の奥は詰まったまま

- 再び皮脂がたまり、アクネ菌が繁殖しやすい状態に

- 結果として同じ場所にニキビが再発する

「繰り返すニキビ」の多くは、この角栓の居座りが原因です。

🧴 原因2:生活習慣による皮脂バランスの乱れ

ニキビが治っても、皮脂が過剰に分泌される生活をしているとまた毛穴が詰まります。

- 寝不足で肌の修復が追いつかない

- 甘い物や脂っこい食事が続く

- ストレスでホルモンバランスが乱れる

こうした習慣は「皮脂を増やすスイッチ」を押し続けることになり、ニキビを繰り返す悪循環を招きます。

🖐️ 原因3:触るクセで悪化

無意識に顔を触ったり、ニキビをつぶしたりすると、雑菌が入り込んで炎症が広がります。

「治りかけていたのにまた悪化した」という経験は、まさにこのパターンです。

💡 予防のヒント1:角栓をためない習慣

ニキビを繰り返さないためには、まず「角栓を育てない環境づくり」が大切です。

- 朝と夜の洗顔は泡でやさしく

- ゴシゴシ洗いや強いスクラブは避ける

- 洗顔後はシンプルな保湿で乾燥を防ぐ

「ためない」ことが、ニキビの土台をなくす近道です。

💡 予防のヒント2:生活習慣を整える

肌は体の調子を映す鏡です。

- 夜更かしを控えて睡眠時間を確保する

- 食事は野菜やたんぱく質をバランスよく

- ストレスを溜めすぎない工夫をする

完璧でなくても、少しずつ改善するだけで肌の回復力は高まります。

💡 予防のヒント3:触らない環境をつくる

顔に手が触れにくい環境を意識するのも有効です。

- 枕カバーやタオルは清潔に保つ

- 勉強中の頬杖は控える

- 無意識に触るクセに気づいたら意識的に直す

「触らない」ことが炎症の拡大を防ぎます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- ニキビが繰り返すのは角栓が残っているから

- 生活習慣の乱れや触るクセも悪循環を招く

- 予防には「角栓をためない習慣」「生活習慣の改善」「触らない工夫」が重要

- 続けることで“繰り返さない肌”に近づける

📘 まとめ|ニキビは“仕組み”を知ることで予防できる

ニキビは偶然できるものではなく、皮脂・角栓・アクネ菌が関わる流れの中で起こります。

皮脂が増え、角栓が毛穴をふさぎ、アクネ菌が増えて炎症を起こす──これがニキビの正体です。

「洗っていないから」や「皮脂が悪いから」だけでは説明できません。

大切なのは、角栓をためない洗顔習慣、生活リズムの見直し、そして触らない工夫を続けること。

仕組みを理解すれば、予防の方向性がはっきりと見えてきます。

🧪ちふゆのひとことメモ

私自身、学生時代は「ニキビは皮脂が多いから仕方ない」と思い込んでいました。

でも実際は、皮脂だけでなく角栓やアクネ菌が絡む“流れ”を理解できていなかっただけ。

知識を持ってからケアを見直すと、繰り返しのニキビは減っていきました。

大切なのは「部分ではなく全体の仕組みを知ること」だと実感しています。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“角栓をためない習慣設計”です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、毛穴の流れを整える。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ──この二段構えで、ニキビの土台となる角栓を育てにくい環境を作ります。

🧭 関連記事|ニキビの“仕組み”を深く理解したい方のための“構造ガイド”

💥「毛穴の詰まりと炎症の関係」を知りたい方へ

▶ 角栓=ニキビのスタート地点|毛穴詰まりが炎症を引き起こす本当の理由

🧪「皮脂の酸化とアクネ菌」がどう関係するのか気になる方へ

▶ 皮脂はなぜ炎症を起こすのか?スクワレン酸化とアクネ菌の相互作用

🔬「角栓→炎症」へ進むプロセスを段階的に理解したい方へ

▶ 角栓とニキビの意外な関係|“詰まり”から炎症へ至るプロセスを分解

🧱「ニキビの種類と進行」を整理したい方へ

▶ 白ニキビ・赤ニキビ・黒ニキビの違い|構造と進行プロセスを理解する

🧬「皮脂そのものが変わる」ことに着目したい方へ

▶ スクワレンの酸化がニキビを引き起こす理由|皮脂の化学変化を追う

🧠「ニキビの発生メカニズムを根本から理解したい」方へ

▶ ニキビはこうしてできる|皮脂・角栓・アクネ菌のメカニズム完全解説

🧴「詰まりと炎症、両方を防ぐには?」と感じた方へ

▶ ニキビを防ぐ新習慣?毛穴環境の改善から始まるChocobraの予防的アプローチ

🔁「頬にだけニキビができる…なぜ?」と疑問のある方へ

▶ 頬にだけニキビが繰り返すのはなぜ?原因と見落としがちな3つの習慣

💇「髪型や前髪の摩擦がニキビを悪化させているかもと感じた方へ」

▶ “髪型”がニキビを誘発する?前髪×摩擦の構造リスクとは

🎯「赤みだけが残って消えない…そんなニキビ跡に悩む方へ」

▶ ニキビ跡が“赤く残る”のはなぜ?|炎症後紅斑と色素沈着の正体

🚪「洗顔や薬を使っても改善しない原因を知りたい方へ」

▶ ニキビは皮膚の“排出機能不全”──動かない毛穴が原因かも

💡「原因・対策・スキンケア習慣・生活改善法を一つにまとめて確認したい方へ」

▶ ニキビ予防完全ガイド|思春期から大人までの原因と対策・スキンケア習慣・生活改善法

📋「詰まり・開き・酸化・エイジングまでの原因とケア戦略を体系的に学びたい方へ」

▶ 毛穴の構造と整え方完全ガイド|詰まり・開き・酸化・エイジングまでの原因とケア戦略