「ナイアシンアミドとビタミンCは一緒に使えない」──

そんな話を聞いたことはありませんか?

確かに以前は、両者を同時に使うと化学反応を起こして不安定になる、

あるいは効果を打ち消し合うといった説が広まっていました。

そのため「朝はビタミンC、夜はナイアシンアミド」と使い分けている人も少なくありません。

しかし近年の皮膚科学的な研究では、この“常識”は誤解であることが明らかになりつつあります。

実際には両者は作用経路が異なり、むしろ併用による相乗効果が期待できるケースもあるのです。

この記事では、

なぜ「併用できない」と言われてきたのか

最新の皮膚科学的根拠から見た併用の可否

注意点と活かし方 を整理して解説します。

噂や不安に惑わされず、

正しい知識で「ナイアシンアミド×ビタミンC」をスキンケアに活かせるようになります。

🌀なぜ「ナイアシンアミドとビタミンCは併用できない」と言われてきたのか?

💭広まった“都市伝説”のようなスキンケア常識

ナイアシンアミドとビタミンC(アスコルビン酸)は、ともにエビデンス豊富で人気の成分。

しかし一方で、「この2つは一緒に使ってはいけない」という説が根強く語られてきました。

その理由は、古い実験データや化学的な誤解にあります。

🧪 誤解の元① 酸でナイアシンアミドが「ニコチン酸」に変わる?

かつての研究では、強い酸性環境でナイアシンアミドが「ニコチン酸」という物質に変化し、

肌に赤みや刺激を起こす可能性があると指摘されていました。

- ビタミンC(アスコルビン酸)は酸性

- ナイアシンアミドは中性付近で安定

- 両者を混ぜると化学反応が起こるかもしれない

👉 この仮説が「併用NG説」の出発点です。

しかし実際に化粧品として使用される濃度やpH環境では、

ナイアシンアミドが有害なニコチン酸に変わることはほとんどありません。

🧪 誤解の元② 1980年代の安定性研究

「一緒に使うと効果がなくなる」という説は、1980年代の古い研究結果にも由来します。

当時の実験では、ビタミンCとナイアシンアミドを高温・高湿度で長時間保存した際に安定性が低下したことが報告されました。

- 実験条件:高温・強酸性という現実的でない環境

- 結果:成分の一部が変質 → 「不安定」と解釈された

この実験条件が現代の化粧品使用環境と大きく異なるにもかかわらず、

「併用は不安定で効果がなくなる」と誤解されたのです。

🧴 誤解の元③ 化粧品処方の限界(当時)

過去には、ビタミンCは水溶性で不安定、酸化しやすい成分でした。

ナイアシンアミドと同じ処方に組み込むと、保存中に分解が進んでしまうリスクが高かったのです。

しかし現在は「ビタミンC誘導体」や「安定化技術」の進歩により、

同一処方でも十分に安定性を保てるようになっています。

🌊 噂が独り歩きした背景

- 化学的に「反応しそう」という理論的な推測

- 現実的ではない実験条件での結果

- 当時の処方技術の限界

これらが合わさって、

「ナイアシンアミドとビタミンCは一緒に使えない」という説が都市伝説のように広まりました。

💡 本当のところは?

現代の皮膚科学的なエビデンスでは、

- 通常の化粧品環境(常温・弱酸性〜中性・低濃度)では問題なく併用できる

- むしろ作用経路が異なるため、併用による相乗効果が期待できる

というのが主流の見解です。

つまり、「併用できない」という説は 古いデータや誤解が独り歩きしたもの だといえます。

🧪最新の皮膚科学でわかる併用の安全性と効果

💭「本当に一緒に使って大丈夫?」

ナイアシンアミドとビタミンCは、それぞれ美容効果が科学的に裏付けられた人気成分。

「併用できない」という噂に振り回される一方で、

「もし一緒に使えたら最強なのでは?」と思う人も多いでしょう。

実際の皮膚科学的研究では、併用は十分に可能であり、相乗効果も期待できると示されています。

✅ 安全性の確認

近年の実験や臨床データでは、通常の化粧品濃度(ナイアシンアミド2〜5%前後、ビタミンC 5〜15%前後)で併用しても有害な反応は起きないことが確認されています。

- 常温・弱酸性〜中性環境:ナイアシンアミドは安定しており、ニコチン酸への変換はほぼゼロ

- 実際の使用条件:塗布後はすぐに角層へ吸収されるため、長時間混ざり続けること自体がない

👉 つまり「不安定になる」という懸念は、現実的な使用環境では当てはまらないのです。

✅ 作用経路の違い

ナイアシンアミドとビタミンCは、どちらも美白・抗酸化に関与しますが、アプローチが異なります。

- ナイアシンアミド:メラノサイトから角化細胞へのメラニン輸送を抑制 → シミ予防

- ビタミンC:生成されたメラニンを還元して淡色化、さらに強力な抗酸化作用を発揮

👉 結果

- 「シミを作らせない」+「できたシミを薄くする」の二段構え

- 紫外線や酸化ストレスからの防御を強化

これらは互いに打ち消すどころか、むしろ補完し合う関係といえます。

✅ エイジングケアへの相乗効果

両者は美白だけでなく、エイジングケアの観点でも相性が良い成分です。

- ナイアシンアミド:コラーゲン産生をサポートし、小ジワを予防

- ビタミンC:コラーゲンの合成を助け、抗酸化で真皮ダメージを軽減

👉 相乗効果

肌のハリ改善やシワ対策において「二重のサポート」として働く可能性があります。

✅ 実際の処方例

実は、現在市販されている化粧品の中には ナイアシンアミド+ビタミンC誘導体 を組み合わせた製品が存在します。

これ自体が「両者を併用しても問題ない」という実用的な証拠です。

- 海外ブランドの高機能美容液

- 日本国内でも医薬部外品承認の処方例あり

もし本当に「併用不可」であれば、承認されることはあり得ません。

💡 科学的な結論

最新の皮膚科学の知見では、

- 通常の化粧品濃度・使用環境では安全に併用できる

- 作用経路が異なるため、併用することでむしろ効果が広がる

- 実際に両成分を含む処方も存在する

つまり「ナイアシンアミドとビタミンCは併用できない」というのは古い誤解。

現在では “相性の良いコンビ” として活用できることがわかっています。

🧼併用時に注意すべき条件と落とし穴

💭「一緒に使える」とは言っても不安…

最新の皮膚科学的な知見では、ナイアシンアミドとビタミンCは併用可能とされています。

ただし「どんな状況でも絶対大丈夫」というわけではありません。

スキンケア成分は肌の状態や処方、使い方によって印象が大きく変わります。

ここでは「併用できる」と「トラブルになりやすい」を分ける条件を整理してみましょう。

✅ 注意点① pHと製品の種類

- ビタミンC(純粋アスコルビン酸) は酸性環境で安定

- ナイアシンアミド は中性付近で安定

このため「配合するなら処方設計の工夫が必須」になります。

👉 ポイント

- 市販の化粧品ではメーカーがpH調整を行っているため問題なし

- しかしDIYや原末混合など、安定性を無視した使い方はリスクがある

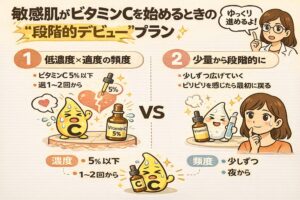

✅ 注意点② 高濃度すぎる組み合わせ

- ナイアシンアミドが10%以上

- ビタミンCが20%以上

このような高濃度同士を同時に使うと、刺激や乾燥が出やすいのが現実です。

👉 対策

- まずは5%前後のナイアシンアミド、10〜15%のビタミンCからスタート

- 肌に慣れたら徐々にステップアップする

✅ 注意点③ 肌状態による差

- 健康な肌 → 問題なく併用可能

- バリア機能が低下している肌(乾燥・敏感・炎症中) → ピリつきや赤みを感じやすい

👉 対策

- 肌が不安定なときは無理に併用せず、どちらか片方に絞る

- 炎症中のニキビや赤みが強い時期は一旦お休みする

✅ 注意点④ 使用順序とアイテム選び

- ビタミンCは水溶性で浸透性が高い → 化粧水・美容液の初期ステップ向き

- ナイアシンアミドは安定性が高く、多くの処方に応用可能 → 化粧水・美容液・クリームいずれにも入る

👉 併用の工夫

- 「化粧水にビタミンC → 美容液やクリームでナイアシンアミド」というレイヤリングが無難

- 両方を配合した処方済みの美容液を選ぶと安心

❌ 落とし穴:誤解と過信

- 「一緒に使えば必ず効果倍増」ではない

→ 効果は相乗する可能性があるが、必ずしも倍になるわけではない。 - 「刺激を感じても我慢すれば効く」ではない

→ 赤みやピリつきはバリア機能低下のサイン。中止するべき。 - 「すべての肌に万能」ではない

→ 脂性肌・混合肌では好相性だが、乾燥肌・敏感肌では慎重に。

💡 差別化ポイント

ナイアシンアミドとビタミンCは「併用できる」けれど、条件とバランスを守ることが前提。

肌質・濃度・処方を考慮しなければ、せっかくの有効成分もトラブル要因になりかねません。

「科学的にOK」と「自分の肌にOK」はイコールではない──

この視点を持つことが、合理的なスキンケア選びにつながります。

🌙未来比較|併用した場合と避けた場合のスキンケア成果

💭「一緒に使うと未来はどう変わる?」

ナイアシンアミドとビタミンC。

どちらも人気がありエビデンス豊富な成分ですが、「併用できない」という古い説のせいで、あえて組み合わせを避けている人も少なくありません。

しかし両者はアプローチ経路が違い、むしろ補完し合う存在。

ここでは「併用した未来」と「避けた未来」を比較してみましょう。

✅ 併用した未来:多角的に守られる肌

- シミ・色ムラの改善が効率的

- ナイアシンアミド → メラニンの移行を阻止

- ビタミンC → 生成されたメラニンを還元

👉 「シミを作らせない」+「できたシミを淡くする」の二段構えで、透明感の底上げ。

- エイジングケアの相乗効果

- ナイアシンアミド → コラーゲン産生を助け、小ジワ予防

- ビタミンC → コラーゲン合成を促進し、酸化から守る

👉 シワやたるみに強い肌基盤を支える。

- 皮脂バランスと毛穴環境の安定

- ナイアシンアミド → 皮脂分泌を抑制

- ビタミンC → 酸化皮脂を防ぎ、黒ずみ予防

👉 毛穴の詰まりや目立ちを抑え、滑らかな肌印象に。

結果として、「色・ハリ・毛穴」を同時に整えた肌へと近づきます。

❌ 併用を避けた未来:ケアが片手落ちに

- 美白効果が限定的に

- ナイアシンアミド単独 → シミ予防はできるが既存のシミは薄くなりにくい

- ビタミンC単独 → シミを淡くはできるが、新規生成を止める力は弱い

👉 両方を使わないと、「シミを防げても残る」「薄くはできても新しくできる」のどちらか片方の未来に。

- エイジングケアの抜け落ち

- ナイアシンアミドのみ → バリアと保湿は守れるが抗酸化力が不足

- ビタミンCのみ → 抗酸化は強いがバリアサポートが弱く乾燥しやすい

👉 どちらか一方では「シワ・ハリ」のケアが不完全になる。

- 毛穴トラブルの温存

- ナイアシンアミド単独 → 皮脂抑制はできても酸化皮脂による黒ずみが残る

- ビタミンC単独 → 酸化皮脂は防げても過剰分泌そのものは続く

👉 結果として毛穴の目立ちが完全には改善しない。

📊 未来比較まとめ

| 選択 | シミ | エイジング | 毛穴 | 全体の印象 |

|---|---|---|---|---|

| 併用した未来 | 予防+淡色化の二重効果 | コラーゲン合成+抗酸化で相乗 | 皮脂抑制+酸化防止で安定 | 明るく・若々しく・滑らか |

| 避けた未来 | どちらか片方の効果のみ | ケアが偏り、老化サインが残る | 毛穴が改善しきらない | 「整っているけど何か惜しい」 |

💡 新しい視点

ナイアシンアミドとビタミンCは「一緒に使えない」という古い説に縛られると、

スキンケア効果が半分にとどまる未来しか得られません。

逆に併用すれば、

- 美白

- エイジング

- 毛穴

この3つの主要テーマを同時にカバーできます。

つまり、2つを組み合わせることが“相乗ケア”への近道なのです。

📘まとめ|ナイアシンアミド×ビタミンCは“相乗ケア”として活かせる

ナイアシンアミドとビタミンC。

かつては「一緒に使えない」と言われてきましたが、それは古い研究や誤解に基づくもの。

最新の皮膚科学では、通常の化粧品濃度や使用環境では問題なく併用でき、

むしろお互いの弱点を補完し合うことで相乗的なケアが可能であることがわかっています。

- ナイアシンアミド:メラニンの移行を抑制、皮脂抑制、バリア強化

- ビタミンC:生成されたメラニンを還元、強力な抗酸化、コラーゲン合成サポート

👉 併用することで得られる成果

- シミを「作らせない」+「淡くする」の二重美白

- バリア強化と抗酸化で、シワ・ハリを支えるエイジングケア

- 皮脂バランスと酸化抑制の両立で毛穴トラブルを予防

つまり両者を組み合わせることは、美白・エイジング・毛穴の三大テーマを同時にカバーする合理的な方法なのです。

🧪ちふゆのひとことメモ

私自身も以前は「一緒に使えない」という説を信じて、分けて使っていました。

けれども実際の研究データを確認すると、

「併用できるどころか、むしろ一緒に使った方が合理的」 というのが現実でした。

スキンケアにおいては、噂ではなく科学的根拠を基準にすることが大切です。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“やさしい圧”とビタミンC誘導体で酸化を防ぐ習慣です

夜のバスタイムに“やさしい圧”で毛穴を動かし、皮脂の流れを整える。

さらに ビタミンC誘導体美容液を組み合わせることで酸化を防ぐ と、

角栓が黒ずみに進行する前に予防できます。

そこにナイアシンアミドを加えれば、

バリア機能を守りながら、毛穴・シミ・エイジングを一度にケアできる相乗戦略が完成します。

🧭 関連記事|“VCとナイアシンアミド”の選び方に迷った方のための“再設計ガイド”

💆♀️「ビタミンCとナイアシンアミド、どっちがいいの?」と迷っている方へ

▶ ビタミンCとナイアシンアミド、どちらを選ぶべき?毛穴へのアプローチを比較

🧱「ナイアシンアミドは本当に毛穴に効くのか?」と感じた方へ

▶ ナイアシンアミドは毛穴に効く?皮脂分泌抑制のメカニズムを解説

🌸「刺激を減らしたいけどW使いもしたい」方へ

▶ ビタミンCとナイアシンアミド、敏感肌に優しいのはどっち?

💞「2つを一緒に使うとどうなる?」と気になる方へ

▶ ビタミンC × ナイアシンアミドは毛穴に効く?

🧴「三大美白成分を同時に使うのはアリ?」と思う方へ

▶ ビタミンC+ナイアシンアミド+トラネキサム酸は同時に使える?──“三大美白成分”の相性

🌙「エイジングケアまで見据えたい」方へ

▶ ビタミンC+ナイアシンアミド+レチノールは一緒に使える?──エイジングと毛穴への効果

🧠「乾燥肌でも使いやすい組み合わせを探している方へ」

▶ ビタミンCとレチノール、乾燥肌でも使いやすいのはどっち?

🔬「刺激を最小限に抑えたい」方へ

▶ レチノールとビタミンC誘導体は一緒に使える?──刺激を抑える方法

💡「ビタミンC以外の毛穴ケア成分を知りたい方へ」

▶ 毛穴に効く成分ランキング|ビタミンCだけじゃない意外な注目成分