💭「どうして小鼻の横だけ、何度も同じ場所にできるんだろう」

💭「洗っても、保湿しても、なぜかこの部分だけ詰まる」

──そんな悩みを抱える人は多いはずです。

実は、小鼻の横にできるニキビは“汚れの残り”ではなく、皮脂の流れが止まっているサイン。

この部分は皮脂腺が密集しているうえに、頬や鼻の動きの境目にあたるため、

わずかな摩擦や乾燥で毛穴の出口が硬くなり、皮脂が詰まりやすくなります。

つまり、小鼻の横は「構造的に詰まりやすい場所」。

どんなに洗っても繰り返すのは、流れを整えるケアが足りていないからです。

この記事では、

- 小鼻の横にニキビができやすい構造的な理由

- 洗顔や保湿では解決できない“流れの問題”

- そして流れを取り戻して再発を防ぐケア習慣

を、科学的な視点で分かりやすく整理します。

読後には、「なぜここだけ繰り返すのか」が構造レベルで理解できるはずです。

🌀 なぜ“小鼻の横”だけ繰り返しニキビができるのか

💭「なぜか、いつもここだけ…」

頬やあごは落ち着いているのに、小鼻の横だけ何度もニキビができる──。

それは偶然ではなく、この場所が皮脂の流れが止まりやすい構造をしているからです。

鼻の横は、顔の中でもっとも毛穴が密集しているエリア。

さらに、鼻筋と頬の“境目”に位置しているため、皮脂の通り道が交差しています。

この部分では皮脂が集まりやすく、出口が詰まりやすい。

つまり「皮脂の渋滞」が起こりやすい場所なのです。

🧱 鼻の横は“境界構造”で動きが鈍い

鼻と頬の間には「鼻唇溝(びしんこう)」というわずかなくぼみがあります。

この部分は表情の動きが少なく、筋肉も皮下脂肪も薄い構造。

そのため血流が悪くなりやすく、皮脂が流れずに出口で滞留しやすいのです。

動きが少ない=皮脂が押し出されにくい。

まさに“止まる場所”ができてしまう構造です。

💧 皮脂腺が密集+摩擦の影響も受けやすい

鼻の横は、皮脂腺の数が多い「皮脂集中ゾーン」。

加えて、以下のような刺激を受けやすい部分でもあります。

- メイクやファンデーションが溜まりやすい

- 洗顔時に指でこすりすぎやすい

- ティッシュやマスクの摩擦が加わる

この“物理刺激”が毛穴の出口を硬くし、皮脂の流れをせき止めてしまいます。

一度詰まりが起きると、その毛穴は防御反応でさらに厚くなり、

結果として「同じ場所に繰り返す」状態が固定化されるのです。

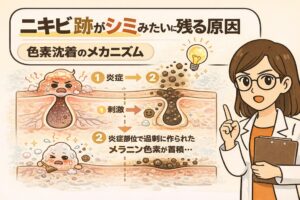

🧠 炎症の記憶で“できやすい毛穴”に変わる

毛穴は、一度炎症を起こすと修復時に角質が厚くなり、出口が狭くなります。

これが「詰まりグセ」。

鼻の横のように刺激を受けやすい部分では、この詰まりグセが再発を繰り返します。

- 炎症 → 修復 → 出口が硬化

- 皮脂が詰まる → 再び炎症

- “同じ毛穴”で再発するループが完成

「鼻の横ばかりできる」というのは、まさにこのループが起きている証拠です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 小鼻の横は皮脂腺が多く、流れが止まりやすい構造

- 鼻と頬の境界部で血流が悪く、皮脂が滞りやすい

- 摩擦やメイク残りが出口を硬くする

- 一度炎症が起きると“詰まりグセ”が固定化する

- 同じ場所で繰り返すのは、毛穴が再発構造になっているから

🧱 小鼻まわりは“皮脂の出口渋滞ゾーン”だった

💭「ちゃんと洗ってるのに、ここだけベタつく」

小鼻まわりは、顔の中で最も皮脂の出口が密集している場所。

特に小鼻の横は、鼻の皮脂線と頬の毛穴が交差する“分岐点”のような構造になっており、

皮脂の流れが複雑に重なり合っています。

そのため、どんなに洗ってもすぐにベタつきが戻るのは、

汚れが残っているのではなく、出口で皮脂が渋滞しているからなのです。

🧬 「Tゾーンの中心」=皮脂の交差点

鼻の横は、Tゾーンの中でも皮脂量が特に多い「皮脂の交差点」。

鼻筋から流れてくる皮脂と、頬側からの皮脂がちょうど交わる位置にあります。

この交点で皮脂が多方向から押し合い、出口に圧がかかることで詰まりやすくなるのです。

- 鼻筋:皮脂の分泌量が多い

- 頬:皮脂が横方向に流れる

- 境目:皮脂の流れがぶつかり、渋滞

その結果、毛穴の出口がふさがりやすくなり、角栓ができやすい環境が整ってしまいます。

💧 「油分」と「乾燥」が同時に起きる特殊エリア

小鼻の横では、皮脂が多いのに乾燥も感じやすい。

これは、皮脂の流れが止まることで表面に油膜が張り、

内部の水分が逃げてしまう“インナードライ現象”が起きているからです。

- 表面:酸化皮脂でベタつく

- 内側:乾燥で角質が厚くなる

- 結果:出口が狭まり、皮脂が詰まる

つまり、皮脂が多くても乾燥肌のように詰まるのがこのエリアの特徴です。

🧱 摩擦・マスク・メイクが拍車をかける

さらに最近では、マスク生活やファンデーションの影響も大きな要因に。

小鼻の横はマスクの縁が常に触れる部分であり、

その摩擦が毛穴の出口を硬化させてしまいます。

また、ファンデーションの粒子は皮脂と混ざりやすく、

時間が経つと毛穴の中で“酸化皮脂+化粧品”の混合物が固まり、

洗顔では落としにくい角栓のもとになります。

🧠 「詰まりやすい構造」が悪循環を生む

小鼻の横は、

① 皮脂が多く出る

② 出口が密集して狭い

③ 動きが少なく摩擦を受けやすい

という3条件がそろった“詰まりやすい構造ゾーン”。

ここで一度詰まると、炎症→修復→硬化→再詰まりというサイクルが止まらなくなります。

「同じ場所にできる」「治ってもまた出る」──

それは、この構造的な悪循環が起きているからなのです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 小鼻まわりは皮脂腺が集中した“出口渋滞ゾーン”

- 鼻と頬の皮脂流が交差し、圧力で詰まりやすい

- 表面はベタつき、内側は乾燥する“インナードライ構造”

- 摩擦や化粧品の蓄積が角栓化を加速させる

- 一度詰まると炎症と硬化のループが起きやすい

💧 洗っても治らない理由──「流れ」が止まっている

💭「ちゃんと洗ってるのに、また同じ場所に…」

小鼻の横は毎日洗っていても、すぐにベタつきやザラつきが戻る。

それは“汚れが落ちていない”のではなく、皮脂の流れそのものが止まっているからです。

洗うほど一時的にスッキリするのに、時間が経つと詰まりが復活する──。

この繰り返しは、毛穴の出口がすでに硬化し、皮脂が押し出されない状態になっているサインです。

🧬 洗顔では“酸化皮脂”は落とせない

分泌された皮脂は、時間が経つと空気中の酸素と反応して酸化します。

この酸化皮脂は、普通の洗顔料では分解されにくく、毛穴の壁に張りついたままになります。

まるで焦げついた油のように、落とそうとするほど摩擦が加わり、

出口がさらに硬くなってしまうのです。

- 新しい皮脂:洗顔で落ちる

- 酸化皮脂:洗顔では残留

- 角栓:動かさなければ除去できない

「洗っているのに治らない」は、この酸化皮脂の残留が原因です。

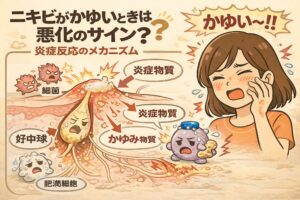

💧 強く洗うほど“皮脂リバウンド”が起こる

小鼻まわりを重点的にゴシゴシ洗う人も多いですが、

強い摩擦は肌を守るための防御反応を引き起こし、逆に皮脂分泌を増やします。

- 摩擦 → 角質が削れる → 乾燥

- 乾燥 → 肌が守ろうとして皮脂を増やす

- 結果 → 再び詰まり、炎症へ

落とすほど詰まる──。

これが、小鼻の横で起きる洗顔の逆効果ループです。

🧠 皮脂は「敵」ではなく「流れを整える相棒」

皮脂は、肌を守るために欠かせない天然の保湿膜。

取りすぎるのではなく、滞らせないように動かすことが大切です。

皮脂がスムーズに流れる環境が整えば、詰まりは自然に防げます。

つまり、洗顔の目的は“落とす”ではなく“流す”。

小鼻ニキビの本質的な対策は、皮脂を取り除くことではなく、

流れを再起動させることなのです。

💡「48時間ルール」で考えると見えてくる

皮脂が分泌されてから酸化・角栓化するまでの目安は約48時間。

このサイクルの中で“流すケア”が行われていないと、酸化が進んで固まってしまいます。

逆に言えば、48時間以内に流れを整えれば、角栓は育たない。

つまり、「詰まりを作らないケア」とは“タイミング”の習慣なのです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 小鼻の横は「洗っても取れない酸化皮脂」が残りやすい

- 洗いすぎは摩擦と乾燥で皮脂リバウンドを起こす

- 皮脂は「落とす」より「流す」ことで安定する

- 詰まりは48時間以内に流せば未然に防げる

- ケアの目的は“清潔”ではなく“流れの再起動”

🧴 小鼻ニキビを防ぐ“流すケア”実践法

💭「結局、どうすれば詰まりを防げるの?」

小鼻の横のニキビを根本的に防ぐには、皮脂を“落とす”のではなく“流す”習慣をつくることが重要です。

皮脂の流れを止めているのは汚れではなく、出口の硬さと滞り。

この章では、肌を削らず、流れを整えて詰まりを防ぐための実践ステップを紹介します。

🛁 Step1:夜のバスタイムで“皮脂を動かす”

小鼻まわりの皮脂は、夜になると粘度が高くなり固まりやすい。

だからこそ、皮脂が柔らかくなる入浴後の3分間ケアが効果的です。

- 高粘度の温感ジェルを小鼻の横にのせる

- シリコンブラシで“やさしい圧”をかけながら円を描く

- 3分間、力を入れずにくるくると動かす

この動きが、毛穴の出口をやわらかくし、詰まりをゆるめます。

「取る」のではなく「動かして流す」イメージがポイントです。

💧 Step2:洗顔は“泡のクッション”で整える

マッサージのあとは、泡でやさしく洗い流します。

指でこするのではなく、泡のクッションで皮脂を押し流すように。

- 洗顔料は弱酸性・低刺激タイプを選ぶ

- ぬるま湯(32〜34℃)で30秒ほどすすぐ

- タオルは押し当てるだけで拭き取る

この工程で、肌表面に残った酸化皮脂を取り除き、再酸化を防ぎます。

🌙 Step3:ビタミンC誘導体で“酸化を止める”

皮脂が酸化する前に“ブロック”するのが、ビタミンC誘導体美容液。

皮脂の酸化を抑え、角栓化を防ぐだけでなく、赤みや炎症後の色素沈着にも効果的です。

- 化粧水のあと、Tゾーンと小鼻の横を中心に塗布

- 皮脂が多い部分は指先で軽く押さえてなじませる

- 夜のケア後に毎日続けるのが理想

「流したあとに守る」ことで、詰まりにくい環境を長時間キープできます。

💡 Step4:摩擦を避ける“日中ケア”も忘れずに

小鼻の横はマスクやティッシュの摩擦で再び詰まりやすくなるため、日中の接触習慣を見直すことも重要です。

- マスクの内側はこまめに取り替える

- ティッシュで拭くときは押さえるだけ

- ファンデーションを厚く塗らない

日中の“削る刺激”を減らすだけで、夜のケア効果が格段に上がります。

🕰️ Step5:48時間ルールでリズムを保つ

皮脂は分泌から48時間以内に酸化を始めるため、2日に1回は“流す時間”を設けるのが理想です。

「昨日は忙しかったから今日は整える」──そんなゆるやかなリズムでOK。

大切なのは、詰まりを“ためない流れ”を保つこと。

続けるうちに、小鼻の横のざらつきが消え、毛穴の動きが整っていきます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 小鼻の横のニキビは「落とす」より「流す」ケアで防ぐ

- 温感ジェル×ブラシで出口をやわらげる

- 洗顔は泡のクッションで整える

- ビタミンC誘導体で酸化と再詰まりを防ぐ

- 48時間ルールで“詰まりをためないリズム”を育てる

📘 まとめ|小鼻の横は“構造的に詰まりやすい場所”

小鼻の横に繰り返しできるニキビは、ケア不足でも汚れでもなく、皮脂の流れが止まっている構造的な問題。

鼻と頬の境目にあるこの部分は、皮脂腺が密集し、摩擦や乾燥の影響を受けやすい“出口渋滞ゾーン”です。

そのため、皮脂が固まりやすく、一度詰まると防御反応によってさらに出口が硬くなる──。

まさに、肌の「渋滞ループ」が起きているのです。

解決の鍵は、“落とすケア”ではなく“流すケア”。

夜のバスタイムで皮脂をゆるめ、やさしい圧で毛穴を動かし、ビタミンC誘導体で酸化を防ぐ。

この48時間リズムを習慣化すれば、小鼻の横の詰まりは確実に減っていきます。

流れる毛穴を育てることこそ、詰まりを繰り返さない唯一の方法です。

🧪ちふゆのひとことメモ

私も昔は小鼻の横ばかりニキビができて、鏡を見るたびに落ち込んでいました。

でも、強く洗うのをやめて“動かすケア”に変えた途端、ざらつきが減り、

「詰まりって落とすものじゃなく、流すものなんだ」と実感しました。

小鼻の横のニキビは、肌が「流れが止まっているよ」と教えてくれているサイン。

そのサインに気づけた日から、肌は変わり始めます。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“流れる毛穴”を育てるための設計です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、皮脂の出口をやわらげる。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ──この二段構えで、

小鼻の横の“止まった皮脂”を動かし、詰まりをためない毛穴習慣へ導きます。