💭「治ったと思ったら、また同じ場所にニキビができた…」

💭「なんで毎回ここばっかり?」

──そんな“ニキビのループ”に悩んでいませんか?

実はこれは偶然ではなく、毛穴そのものが「詰まりグセ」を覚えてしまっているから。

角栓が一度できると、その毛穴の出口は硬くなり、皮脂や角質が再び詰まりやすくなります。

この「詰まりやすい構造」が残ることで、炎症が繰り返され、

同じ場所ばかりにニキビが出てしまうのです。

この記事では、

- なぜ特定の毛穴にだけニキビが繰り返しできるのか

- “詰まりグセ”が生まれる科学的な理由

- そして、その悪循環を断ち切るための実践ケア

を、やさしく整理していきます。

「同じ場所ばかり…」と悩むあなたが、“繰り返さない毛穴”へ一歩近づける内容です。

🌀 なぜ同じ場所にニキビができるの?「詰まりグセ」とは

💭「また同じ場所…」それは偶然じゃない

「治ったと思ったら、また同じ場所にニキビができた」──

そんな“繰り返しニキビ”に悩む人は多いものです。

実はこれは体質のせいではなく、毛穴の出口が「詰まりグセ」を覚えてしまっていることが原因です。

角栓が残りやすい構造に変化すると、皮脂が再び詰まり、炎症をくり返すようになります。

💡「詰まりグセ毛穴」とは?

一度ニキビができた毛穴は、炎症や角栓によって出口が硬く・狭くなる傾向があります。

本来なら皮脂や角質がスムーズに排出されるはずが、

- 皮脂が内部にとどまりやすくなる

- 古い角質が排出されにくくなる

- 微小な角栓が残り続ける

という状態に。

この「残りカス構造」が“詰まりグセ”です。

つまり、ニキビをくり返す毛穴は、詰まりを“記憶している毛穴”なのです。

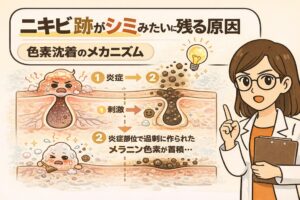

🧱 炎症の記憶が毛穴の出口を変える

皮膚は炎症や外的刺激を受けると、防御反応として角質を厚くする仕組みを持っています。

これは肌を守るための自然な反応ですが、毛穴ではその厚みが「出口の硬化」として残ってしまいます。

その結果、皮脂が流れにくくなり、また角栓が形成される。

炎症 → 修復 → 再詰まりという悪循環が、詰まりグセ毛穴を定着させます。

🧴 同じ毛穴で再発しやすい理由

詰まりグセ毛穴ができると、ほんの少しの刺激でも再び角栓が育ちやすくなります。

特に次のような要因が重なると、再発リスクは一気に上がります。

- 皮脂分泌が多いTゾーン(おでこ・鼻・あご)

- 無意識に手で触るクセ

- 枕カバーやマスクの摩擦刺激

- 炎症後のケア不足

これらが重なると、皮脂と角質が再び毛穴内で混ざり、詰まりグセが固定化していきます。

💬 “繰り返す場所”にはパターンがある

人によって「鼻の横」「あご下」「口の端」など、ニキビができやすい位置が決まっていることがあります。

それは、その部分の毛穴の流れが滞っているサイン。

皮脂が渋滞し、角栓が生まれやすい環境が定着しているのです。

また、顔の中でも動きが多い部分(口元・あご・鼻まわり)は摩擦や刺激が加わりやすく、

それも詰まりグセを悪化させる要因になります。

🧪 角栓が残る=炎症が再開する

ニキビが治っても、毛穴の奥に小さな角栓が残っていれば、そこが新たな炎症の起点になります。

見た目はきれいになっても内部は「詰まったまま」。

やがて皮脂が再び押し込まれ、内部圧が高まって炎症が再発するのです。

つまり「治ったのにまた同じ場所」は、内部に残った角栓が再び火種になるという構造的な現象です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 同じ場所にできるニキビは“偶然”ではなく、詰まりグセが原因

- 炎症や修復を繰り返すことで出口が硬くなり、再び詰まりやすくなる

- 皮脂・摩擦・手グセなどの外的要因が詰まりグセを悪化させる

- 毛穴の流れを取り戻すケアが再発防止の第一歩

🧱 “詰まりグセ毛穴”ができるメカニズムを分解する

💭 なぜ同じ毛穴で詰まりが繰り返されるのか

ニキビができる毛穴と、できない毛穴──その違いは「構造」にあります。

皮脂や角質が詰まりやすい毛穴では、流れが滞る“詰まりグセ構造”が少しずつ形成されています。

ここでは、毛穴の中で何が起きているのかを順を追って整理します。

🧬 スタート地点は「皮脂の酸化」

皮脂は本来、肌を守る大切な成分ですが、48時間を超えて酸化すると粘度が高まり、

毛穴の出口で固まりやすくなります。

この酸化皮脂が角質と混ざることで、角栓(かくせん)と呼ばれる“フタ”が形成されます。

- 皮脂の酸化は約48時間で始まる

- 酸化が進むと流動性が低下し、毛穴に滞留

- 放置すると角質と混ざり「詰まりの核」に

つまり、皮脂が流れずに固まる構造こそが、詰まりグセの起点です。

🧱 角栓が育つ「閉じた環境」

角栓ができると、毛穴の出口は半ば封鎖されます。

皮脂や老廃物が排出されにくくなり、毛穴の中は“閉じた空間”に。

そこでは次のような現象が起こります。

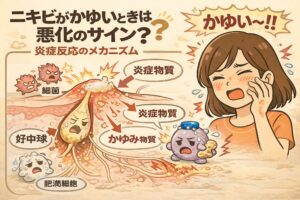

- 酸素が不足してアクネ菌が増殖

- 炎症反応が起き、赤みや腫れが発生

- 炎症が治まっても角栓の芯が残る

結果として「治ったのにまた同じ場所」という現象が繰り返されます。

💧 バリア機能の乱れが拍車をかける

詰まりグセ毛穴は、肌バリアの乱れによってさらに悪化します。

過剰な洗顔・摩擦・乾燥は、角質層を薄くしてしまい、

皮脂が過剰に分泌される「防御反応」を引き起こします。

- 洗いすぎ → 乾燥 → 皮脂過剰

- ゴシゴシ摩擦 → 出口の硬化

- 乾燥 → ターンオーバーの乱れ

これらが重なると、毛穴の出口はさらに固まり、詰まりグセが定着します。

🧴 炎症が終わっても「構造はそのまま」

多くの人は「赤みが引いた=治った」と思いがちですが、

実際には炎症後の毛穴には角栓や皮脂の残りが潜んでいます。

そのまま放置すると、内部で再び皮脂が酸化し、

同じ毛穴で次の炎症が始まる──これが“繰り返しニキビ”の本当の仕組みです。

炎症が終わっても構造を整えない限り、根本解決にはなりません。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 詰まりグセの起点は「酸化皮脂」と「角質の混合」

- 毛穴の出口が閉じると内部は“酸欠状態”になり炎症が再発

- 過剰な洗顔や摩擦は出口をさらに硬化させる

- 炎症が治っても構造を整えない限り、再発ループは止まらない

🧴 何度もできるニキビを止めるための実践ステップ

💭「ケアしてるのに、また同じ場所…」

洗顔も保湿も頑張っているのに、なぜか同じ場所にまたニキビができる。

──その原因は、日々のケアが“詰まりグセ毛穴”の構造改善まで届いていないからです。

ここでは、繰り返しニキビを止めるための実践的なステップを整理します。

🧴 ステップ①:洗顔は「落とす」より「整える」

強い洗顔料やスクラブは一見スッキリしますが、バリアを壊して皮脂を増やしてしまいます。

「落とす」よりも「整える」発想が大切です。

- 朝と夜の2回、泡を転がすだけでOK

- ゴシゴシこすらず、泡をクッションにして洗う

- ぬるま湯(32〜34℃)でやさしく流す

毛穴を開かせることよりも、皮脂が滞らない流れを保つことを重視します。

💧 ステップ②:保湿は“最小限の油分”で

ニキビが気になると「保湿しなきゃ」と思いがちですが、

思春期〜20代前半の肌はもともと皮脂量が多く、

重いクリームや乳液はかえって毛穴をふさぐ原因になります。

- 化粧水で水分を与えるだけで十分

- 乾燥が気になるときだけ、軽い乳液を少量

- ベタつくと感じたら、夜の保湿は最小限に

油分より水分バランスを整えることが、詰まり防止の第一歩です。

🧴 ステップ③:マッサージで“流れ”を取り戻す

炎症が落ち着いたら、毛穴の流れを取り戻すための「毛穴マッサージケア」が効果的です。

特に夜のバスタイムは毛穴が柔らかくなるタイミング。

- 温感タイプの高粘度ジェルを使用する

- シリコンブラシでやさしい圧をかけ、円を描くように動かす

- 3分ほど続けて、毛穴の出口を“動かす”イメージで

この“やさしい圧”が詰まりグセ毛穴をゆるめ、皮脂と角質の流れを整えます。

「取るケア」ではなく、「流すケア」で詰まりを予防することが重要です。

🌙 ステップ④:炎症が落ち着いたら「ビタミンC誘導体」で再発防止

毛穴マッサージのあとには、ビタミンC誘導体美容液が有効です。

酸化皮脂の再発を防ぎ、毛穴の出口をなめらかに整えてくれます。

- 洗顔・マッサージ後の清潔な肌に使用

- 鼻・あごなど繰り返しやすい部分を中心に

- 毎晩のケアに取り入れることで「角栓が育たない環境」を維持

このアフターケアがあるかどうかで、再発率が大きく変わります。

🪞 ステップ⑤:触らない・摩擦を避ける環境づくり

ニキビを悪化させる最大の行動は「無意識に触ること」。

清潔にしているつもりでも、手の雑菌や摩擦が炎症を呼び込みます。

- 手で顔を触らない意識を持つ

- マスクや枕カバーは清潔なものに替える

- 髪が肌に当たらないようにまとめる

「刺激を減らすだけで、詰まりが落ち着いた」という人は多く、

これは肌の自己修復力が働きやすい環境をつくるからです。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 洗顔は「泡で整える」ことを意識し、落としすぎない

- 保湿は軽く、水分中心にして油分の重ねすぎを防ぐ

- 夜のマッサージで毛穴の流れを整える

- ビタミンC誘導体で酸化と再詰まりを防ぐ

- 触らない・摩擦を減らす環境が再発防止のカギ

🌙 詰まりグセを断ち切るための「習慣リセット術」

💭「治す」よりも「繰り返させない」発想へ

同じ場所にできるニキビを本当に止めるには、スキンケアだけでなく生活習慣のリセットが欠かせません。

毛穴の詰まりグセは、日々の“ちょっとしたクセ”の積み重ねで育っていきます。

ここでは、毛穴を詰まらせない「流れる習慣」へ変えるためのリセット法を紹介します。

🕰️ 夜のケアタイムを“固定化”する

毛穴のケアは、時間を決めて習慣化することが最も効果的です。

特に夜のバスタイムは皮脂が柔らかくなり、マッサージケアに最適。

- バスルームで洗顔後にジェル+ブラシで3分ケア

- その後ビタミンC誘導体美容液で仕上げ

- 「夜=毛穴リセット」のリズムを体に覚えさせる

継続できる人ほど、詰まりグセ毛穴の改善スピードが早い傾向にあります。

💧 「皮脂を敵にしない」考え方を持つ

皮脂は悪者ではありません。

本来は肌を守るバリア成分であり、出過ぎるのではなく、滞ることが問題です。

- 皮脂を取りすぎるケアは逆効果

- 「流れる皮脂」をつくることが理想

- 洗いすぎず、詰まりにくい環境をキープ

“皮脂をコントロールする”ではなく、“皮脂が滞らない構造を育てる”という考え方が重要です。

🪞 摩擦を減らす「接触ルール」を決める

無意識の接触こそが詰まりグセの最大の原因。

肌に触れるものを意識的に管理することで、炎症リスクを大きく減らせます。

- 枕カバーは2〜3日に1度洗濯

- マスクは1日1回交換

- 手で顔を触らないルールを自分に課す

これだけでも、再発率が下がるケースは多いです。

🍽️ 食と睡眠で「皮脂バランス」を整える

皮脂はホルモンと深く関係しており、生活リズムの乱れが直接毛穴に影響します。

- 睡眠不足 → 皮脂分泌が過剰になる

- 脂っこい食事や甘いもの → 酸化リスクを高める

- 水分不足 → ターンオーバーが停滞

肌は“体の鏡”です。夜更かしや偏食が続くと、スキンケアの効果も半減してしまいます。

🧴 「ケアを続ける肌」をつくる

詰まりグセ毛穴の最大の敵は、「継続が途切れること」。

どんなに良いケアでも、続かなければ構造は変わりません。

- 毎日使うアイテムを固定化

- バスルームや洗面所に“動線配置”して忘れない

- 1回3分のマッサージを“ルーティン化”する

続けることで、毛穴は“流れを覚える”ようになります。

これは、予防歯科と同じ「習慣による構造改善」です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 夜のケア時間を固定して習慣化する

- 皮脂は“敵”ではなく“流れ”を整える対象

- 枕・マスク・手など、肌への接触を減らす

- 食と睡眠が皮脂バランスを整える基盤

- ケアを“続けられる設計”が詰まりグセ改善の決め手

📘 まとめ|「詰まりグセ」を断ち切れば、ニキビは繰り返さない

同じ場所にできるニキビは、体質ではなく構造の問題。

毛穴の出口が硬くなり、皮脂と角質が滞る──それが「詰まりグセ毛穴」です。

この詰まりグセは、炎症を繰り返すたびに出口が狭くなることで固定化されていきます。

だからこそ、洗顔やスキンケアを見直すだけでなく、

毛穴の流れを取り戻す習慣をつくることが大切です。

「取るケア」ではなく「流すケア」。

そして「治す」よりも「繰り返させない」発想へ。

夜のマッサージやビタミンC誘導体美容液を組み合わせることで、

毛穴の詰まりグセは少しずつほぐれていきます。

🧪ちふゆのひとことメモ

毛穴は“毎日動かす”ことで変わっていきます。

私も以前は同じ場所にニキビができて、そのたびに落ち込んでいました。

でも、夜のマッサージ習慣を始めてから、

「詰まりグセが取れる」感覚を肌で感じるようになりました。

毛穴は放置すると止まり、動かすと整います。

これは一度ケアを変えた人ほど実感できる真理です。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、開きや黒ずみを“繰り返さないための習慣設計”です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、毛穴の流れを整える。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ──この二段構えで、

毛穴の詰まりグセをゆるめながら、再発を防ぐケア習慣を育てます。