💭「同じ生活をしてるのに、なんで自分だけニキビができるんだろう」

💭「スキンケアも食事も似てるのに、友達は肌がきれい…」

──そんな疑問を感じたことはありませんか?

実は、ニキビができやすい人とできにくい人の差は“体質”ではなく、肌の構造と習慣の違いにあります。

皮脂の量やホルモンのバランスよりも、「皮脂の流れが滞っているかどうか」が決定的な要素。

つまり、詰まりやすい構造を持つ肌では、同じケアをしても炎症が起きやすくなってしまうのです。

この記事では、

- なぜ同じ生活でも「できる人」と「できない人」がいるのか

- できやすい肌の構造的な特徴

- そしてできにくい肌を育てるための習慣リセット法

を、科学的な視点から分かりやすく解説します。

読後には、「ニキビを防ぐ肌づくり」は誰でも再現できる“構造の整え方”だと理解できるはずです。

🌀 なぜ同じ生活でも「できる人」と「できない人」がいるのか

💭「同じケアをしてるのに、なぜ自分だけ…?」

食事も睡眠もスキンケアも同じように気をつけているのに、なぜか自分だけニキビができる。

──それは“努力の差”ではなく、肌構造の違いにあります。

ニキビができやすい人の肌は、皮脂や角質が滞りやすく、毛穴の出口が硬くなりやすい傾向があります。

つまり、「できる・できない」の差は、流れやすい肌か、詰まりやすい肌かという構造の違いなのです。

🧱 肌の「詰まりグセ」がすべての始まり

ニキビができる人の多くは、毛穴の出口が少しずつ硬化し、皮脂がスムーズに流れにくくなっています。

その結果、毛穴内部に皮脂がたまり、角質と混ざって角栓を形成。

この角栓が酸化して炎症を起こすことで、繰り返すニキビにつながります。

一方、できにくい人の肌は、角栓が固まる前に自然に皮脂が流れるため、炎症が起こりにくい構造になっています。

つまり、ニキビの差は「皮脂の量」よりも「皮脂の通り道の状態」で決まるのです。

💧 「皮脂バランス」より「皮脂の流動性」が重要

“脂性肌だからニキビができやすい”と思われがちですが、実際には皮脂量よりも皮脂の流れ方が問題。

同じ量の皮脂でも、流れが止まれば詰まり、流れが保たれれば透明感のある肌になります。

- 流れが悪い → 酸化皮脂が角栓化し、炎症へ

- 流れが良い → 古い皮脂が自然に入れ替わる

この「流れの設計」が、ニキビを防ぐ最大のカギです。

🧠 肌は“記憶する臓器”

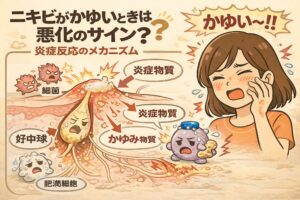

肌は、一度炎症を経験するとその部分の角質が厚くなり、防御反応を覚えます。

つまり、「できやすい場所」は肌が“防御モード”に入っているサイン。

その毛穴の出口は硬くなり、皮脂の通り道が狭くなるため、再び詰まりやすくなってしまうのです。

逆に、できにくい人の肌はこの“防御記憶”が少なく、柔らかくしなやか。

皮脂が止まらず流れ続けるため、角栓が育ちにくい環境が保たれています。

💡 同じ環境でも結果が違うのは「流れの差」

睡眠・食事・ストレスなど、生活習慣が似ていても結果が違うのは、

肌の“流れの設計図”が違うから。

これは先天的なものではなく、日々のケアによって変えられる後天的な構造です。

肌は1日で詰まらない。

けれど、48時間で皮脂は酸化し始める──。

この「48時間ルール」を意識し、皮脂をためない習慣を持つことで、できやすい肌は“できにくい構造”へ変化していきます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- ニキビができやすい人は、毛穴の出口が硬く皮脂が滞りやすい

- できにくい人は皮脂が自然に流れる構造を保っている

- 皮脂の量よりも「流れ方」「出口の柔軟性」が重要

- 肌は炎症を記憶し、再発しやすい構造に変わる

- “流れの設計”は後天的に整えられる

🧱 ニキビができやすい肌の“構造的特徴”とは

💭「できやすい肌って、どんな状態なの?」

ニキビができやすい人の肌には、共通する“構造のクセ”があります。

それは、皮脂がうまく流れず、毛穴の出口が狭くなっているという点です。

肌の内側では常に皮脂や角質が生まれていますが、その出口が詰まると流れが滞り、炎症のもとになります。

「肌質」ではなく「構造」──。

できやすい肌とは、まさに“流れが止まった構造”を持つ肌なのです。

🧬 出口の硬化で「詰まりグセ」が起きる

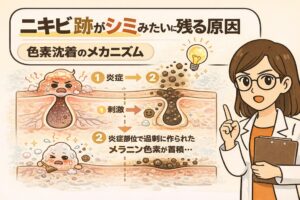

過去にニキビや炎症を経験した毛穴は、その修復の過程で角質が厚くなり、出口が硬くなります。

この「出口の硬化」が詰まりグセを生み、再び皮脂の流れを止めてしまうのです。

- 炎症を起こす → 修復で角質が厚くなる

- 出口が狭くなる → 皮脂が詰まりやすくなる

- 再び炎症が起こる → さらに出口が硬くなる

まるで“防御反応のループ”。

できやすい肌ほど、このループが固定化しています。

💧 角栓が層構造になりやすい

ニキビができやすい肌では、皮脂と角質が混ざり合い、角栓が層状に積み重なります。

一度固まると洗顔では取れず、毛穴の奥に“居座る構造”になります。

これが毛穴詰まりの温床であり、洗っても落ちない原因でもあります。

角栓は皮脂7:角質3の比率で構成されるとされ、

特に皮脂分泌が多いTゾーン(鼻・おでこ・あご)は詰まりやすいエリアです。

🪞 バリア機能が弱まりやすい

できやすい肌は、過度な洗顔や摩擦で角質層が薄くなりがち。

その結果、肌が乾燥し、外部刺激に敏感になります。

乾燥を防ぐために皮脂が過剰に分泌され、それがまた詰まりの原因に。

つまり、「乾燥」と「皮脂過多」が同時に起きている状態が、できやすい肌の特徴です。

この矛盾が、悪循環の出発点になります。

🧠 「皮脂の質」も違っている

できやすい肌では、皮脂そのものの質にも変化が起きています。

酸化しやすい不飽和脂肪酸が増え、粘度が高まって固まりやすくなるのです。

皮脂が酸化すると、角質との結びつきが強くなり、より落ちにくい角栓になります。

一方、できにくい肌は皮脂の酸化スピードが遅く、48時間以内に自然に入れ替わるため、

角栓が育つ前に流れていきます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- できやすい肌は「皮脂の流れが止まる構造」になっている

- 炎症後の修復で出口が硬くなり、詰まりグセが起こる

- 角栓が層状に積み重なり、洗顔では落とせない

- 乾燥と皮脂過多が同時に起こる“矛盾状態”が特徴

- 酸化しやすい皮脂は角栓化を早め、再発の温床になる

💧 できにくい肌は「流れ」が保たれている

💭「何をしても肌が安定してる人、うらやましい」

ニキビができにくい人は、実は特別なケアをしているわけではありません。

その肌には共通して、皮脂と角質の“流れが止まらない構造”ができています。

同じ皮脂量でも、滞らずに流れていれば角栓にはならず、毛穴の中で炎症も起きません。

つまり「流れる肌=安定した肌」なのです。

🧬 “皮脂の流動性”が高い

できにくい肌は、皮脂の性質そのものが安定しています。

酸化しにくく、サラッとした皮脂が常に新しいものと入れ替わる。

この「流動性」が高いほど、皮脂は角質と結びつかず、詰まりを起こしません。

- 酸化皮脂が少ない

- 粘度が低く、スムーズに流れる

- 毛穴内部の圧力が一定に保たれている

流れる皮脂は「肌を守る油膜」として機能し、トラブルのない肌バランスを作ります。

💧 出口がやわらかく、開閉のリズムがある

できにくい肌は、毛穴の出口が柔らかく、皮脂が出入りできる「開閉のリズム」を保っています。

角質層が過剰に厚くならず、適度な柔軟性があるため、毛穴の動きがスムーズ。

一方で、できやすい肌は出口が硬く、閉じたまま皮脂が中にこもりやすい構造です。

“詰まらない肌”を育てるには、出口を柔らかく保つケア──つまり摩擦を避け、温度と保湿で動きを保つことが重要です。

🧴 バリアが強く、環境変化に動じない

できにくい肌のもう一つの特徴は、外部刺激に対する耐性の高さ。

角質層がしっかり水分を保ち、乾燥・紫外線・摩擦などの環境変化でも乱れにくい。

そのため皮脂のバランスが安定し、ニキビの原因になる“防御反応の皮脂”を出さないのです。

- 水分保持力が高く、乾燥しない

- 皮脂分泌が一定で、急増しない

- 炎症が起きても長引かない

この“安定したバリア”こそ、できにくい肌の根本的な強さです。

🌙 習慣によって流れは作れる

「流れる肌」は、生まれつきではなく習慣によって育つものです。

毎日少しずつ、皮脂を滞らせない生活リズムとケアの積み重ねが、

出口の柔軟性を保ち、角栓を作らせない環境を維持します。

- 夜のバスタイムで温めて流す

- 洗いすぎず、泡で整える

- 保湿とビタミンC誘導体で酸化を防ぐ

これらを続けることで、肌は“詰まりやすい構造”から“流れやすい構造”へ変化していきます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- できにくい肌は皮脂の流動性が高く、酸化しにくい

- 出口が柔らかく、開閉のリズムを保っている

- 角質と皮脂のバランスが取れ、環境変化に強い

- “流れる肌”は習慣によって育てることができる

🧴 ニキビを防ぐための“習慣リセット”術

💭「気をつけてるのに、またできちゃう…」

ニキビを防ぐうえで最も大切なのは、日々の習慣を“詰まりにくい構造”に変えることです。

どんなに高価な化粧品を使っても、毎日の過ごし方が逆行していれば意味がありません。

できにくい肌は、生まれつきではなく「習慣で育てる」もの。

ここでは今日から実践できる、詰まりグセを断ち切るリセット術を紹介します。

🕰️ スキンケアの“タイミング”を固定する

ニキビができやすい人は、ケアのタイミングが毎日バラバラになりがちです。

実は、肌には「ケアのリズムを覚える性質」があります。

特に夜のバスタイム後は皮脂が柔らかく、流れを整える絶好の時間帯です。

- 夜の入浴後にマッサージ+保湿をルーティン化

- 「ケアの時間」を固定して肌にリズムを教える

- 朝は“整えるケア”、夜は“流すケア”を意識

続けるほどに毛穴の出口が柔らかくなり、皮脂の通りが安定します。

💧 洗顔は「落とす」ではなく「整える」

洗顔を“汚れを落とす行為”と捉える人が多いですが、実際は皮脂の流れを整える行為です。

洗いすぎは皮脂バランスを崩し、詰まりを誘発します。

- 朝晩2回、泡でやさしく転がすだけ

- 熱いお湯ではなくぬるま湯(32〜34℃)

- タオルは軽く押さえるだけ

“つっぱらない洗顔”が、毛穴の出口を柔らかく保つ秘訣です。

🪞 摩擦と接触を減らす

無意識に顔を触る、マスクを何日も使い回す──これらは詰まりグセの最大要因です。

物理的な刺激は、出口の硬化と炎症を招きます。

- 顔に触れない意識を持つ

- 枕カバーやマスクは清潔をキープ

- 髪が頬や額に触れないようにまとめる

“触らない環境”をつくるだけで、再発率はぐっと下がります。

🌙 ビタミンC誘導体で「酸化リセット」

皮脂が酸化すると角栓化が進むため、酸化を防ぐケアは欠かせません。

洗顔やマッサージのあとは、ビタミンC誘導体を使って皮脂を安定化させましょう。

- 酸化皮脂の発生を抑える

- 毛穴の出口をなめらかに整える

- 炎症後の色素沈着も防ぐ

「流した後に守る」。このワンステップが、ニキビを防ぐ鍵になります。

💡 睡眠と食生活も“構造”に影響する

肌は内側からも作られます。

睡眠不足や糖質・脂質の多い食事は、皮脂分泌を乱し、酸化しやすい状態をつくります。

- 7時間以上の睡眠を目安に

- 甘いもの・揚げ物を摂りすぎない

- 水を1日1.5〜2L飲んで代謝を促す

外からのケアと内側のリズムが揃うことで、肌の「流れ構造」が完成します。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- ケアのタイミングを固定して肌のリズムを育てる

- 洗顔は“落とす”ではなく“流れを整える”

- 摩擦・接触を減らし、出口の硬化を防ぐ

- ビタミンC誘導体で酸化皮脂をリセット

- 睡眠と食事の安定が“流れる肌”の基礎をつくる

📘 まとめ|「できやすい肌」から「できにくい肌」へは変えられる

ニキビができやすい人とできにくい人の違いは、体質ではなく肌の構造と流れ。

皮脂や角質が滞り、出口が硬くなった状態が“できやすい肌”。

逆に、皮脂が酸化せず、角栓が育つ前に自然に流れているのが“できにくい肌”です。

つまり、肌の流れを取り戻せば誰でも変われます。

洗いすぎず、削らず、流れをつくるケアへ切り替えることで、毛穴の出口は再び柔軟さを取り戻します。

そして、夜のマッサージやビタミンC誘導体による酸化防止を習慣化することで、「詰まりグセのない肌」=できにくい肌が育っていきます。

🧪ちふゆのひとことメモ

肌は、変わるまでに少し時間がかかります。

私も以前は“できやすい肌”側でしたが、夜のケアをルーティン化してから少しずつ安定していきました。

気づけば、「そういえば最近できてないな」と思えるように。

“肌を変える”というのは、特別なことではなく、流れを毎日整えることの積み重ね。

今日の3分のケアが、半年後の“できにくい肌”をつくります。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“詰まりをためない流れ”を育てる習慣設計です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、毛穴の出口を動かす。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ──この2ステップが、皮脂の滞りを防ぎ、ニキビができにくい構造へと導きます。