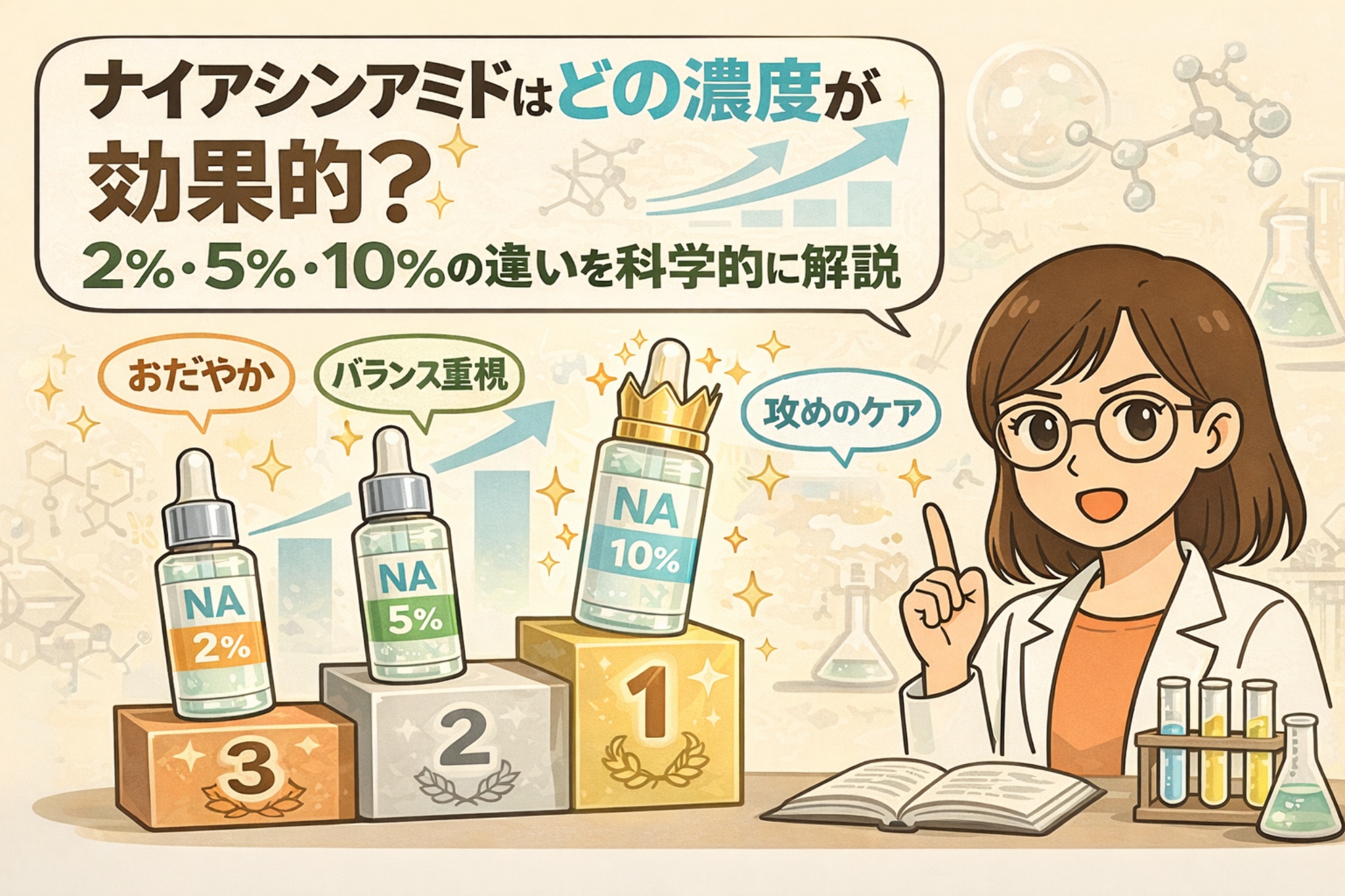

「ナイアシンアミド配合」と書かれた化粧品をよく見かけるけれど、 シミ、シワ、そして毛穴の開き──実際にあなたの悩みを解決してくれる“最適解”は、何%からなのでしょうか?

2%、5%、10%と濃度をうたう製品が増え、高濃度に期待する一方で、「肌荒れしないか」と不安に感じるのは当然です。

🚨【結論】 ナイアシンアミドの効果は濃度に比例しますが、「2%は〇〇効果」「10%は△△リスク」のように、濃度によって得られる目的と、肌への負担は全く異なります。

特に毛穴トラブルに悩む方にとっては、「皮脂抑制」と「バリア機能サポート」を両立できる最適な濃度を選ぶことが、ケアの結果を大きく左右します。

この記事では、D2C化粧品メーカーとして、

- 2%・5%・10%で科学的に証明された効果と限界点

- 高濃度(10%)を選ぶべき目的と、起こりうる肌への反応

- 毛穴詰まりを本気で解決したい人が選ぶべき“最適な濃度”の基準

を科学的なエビデンスに基づき整理して解説します。 あなたの肌トラブル解決に最も効率の良い「ナイアシンアミドの最適解」を、ここで見つけてください。

🌀なぜナイアシンアミドの濃度が注目されるのか?

💭「濃度ってそんなに重要なの?」

化粧品を選ぶとき、「ナイアシンアミド配合」と書かれていても、

実際に何%入っているのかまではわからないことが多いですよね。

一方で最近は、2%・5%・10%といった濃度を前面に出した美容液も増えています。

この背景には、濃度の違いによって得られる効果や副作用リスクが変わる という事実があります。

🧪 ナイアシンアミドが多機能成分と呼ばれる理由

ナイアシンアミドはビタミンB3の一種。

エビデンスが豊富で、以下のように複数の働きが確認されています。

- 美白作用:メラニンが表皮に移行するのを抑える

- シワ改善:真皮でコラーゲン産生をサポート

- 皮脂抑制:過剰な皮脂分泌をおさえる

- バリア機能強化:セラミド合成を促進し、乾燥を防ぐ

このように「美白もエイジングケアも保湿もカバーできる」珍しい成分であるため、世界的に注目されています。

🌊 濃度によって得られる効果が変わる

研究報告では、ナイアシンアミドは 一定の濃度以上で明確な効果が出る ことが示されています。

- 低濃度(約2%) → 肌荒れ防止や軽い保湿サポート

- 中濃度(約5%) → 美白や皮脂抑制など、多くのエビデンスが集中

- 高濃度(約10%以上) → シワ改善など、より深い働きが期待される

つまり「入っていれば何でも同じ」ではなく、

濃度によって作用の強さと種類が異なるのです。

⚠️ 「高濃度=必ず効く」ではない

消費者が誤解しやすいのが「濃度が高いほど効く」という考え方。

確かに高濃度ほど作用が強まる可能性はありますが、

- 肌への刺激や乾燥リスクが増える

- 続けにくくなる(赤み・ピリつきなど)

- 効果が頭打ちになる可能性もある

といった落とし穴があります。

そのため「自分の肌に合った濃度を選ぶこと」が重要なのです。

📊 なぜ濃度が明記され始めたのか

以前は日本の化粧品市場では濃度表示はほとんどありませんでした。

しかし、海外ブランドが 成分名+濃度 を武器にした美容液を展開し、

「どの濃度なら効くのか?」という視点が消費者に広がったのです。

結果、国内ブランドでも「5%ナイアシンアミド」などの記載が増え、

濃度が選択基準のひとつとして認識されるようになりました。

💡 濃度が注目される理由まとめ

- ナイアシンアミドは複数の効果を持つ多機能成分

- 効果の出方は濃度によって変わる

- 高濃度は刺激リスクがあるため「強ければ良い」とは限らない

- 海外ブランドの影響で「濃度を選ぶ」習慣が浸透してきた

🧪2%・5%・10%で期待できる効果の違い

💭「どの濃度なら効果を実感できるの?」

ナイアシンアミドは“濃度によって働きが変わる”ことが多くの研究で報告されています。

ここでは代表的な 2%・5%・10% の濃度別に、期待できる効果を整理してみましょう。

✅ 2%前後:やさしい保湿・肌荒れ予防

ナイアシンアミドが最もマイルドに働くのが 2%前後。

- セラミド合成をサポート → バリア機能を強化

- 軽度の赤みや肌荒れ防止 → 敏感肌や思春期の肌にも適している

- 保湿サポート → 乾燥小じわを和らげる効果も報告あり

👉 特徴

- 肌への刺激が少なく、初心者でも使いやすい

- 即効性は乏しいが、毎日続けると「肌の安定感」が出やすい

- 10代〜敏感肌の人には特に適した濃度

✅ 5%前後:美白・皮脂抑制・多機能ゾーン

最も研究データが豊富で、「実感しやすい濃度」とされるのが 5%前後。

- 美白効果

メラニンが表皮細胞に移行するのを阻害し、シミ・そばかす予防に寄与。

臨床試験では、アルブチンなどと並んで美白有効成分として効果が確認されています。 - 皮脂抑制効果

過剰な皮脂分泌を抑える報告あり。特にニキビ肌やテカリに悩む人に有効。 - 抗老化効果の初期段階

細胞レベルでコラーゲン産生を助け、シワ予防に働きかける可能性。

👉 特徴

- 美白・皮脂抑制・保湿をバランス良くカバー

- 日本の医薬部外品でも「有効成分」として認められる範囲

- 幅広い肌質・年齢におすすめできる濃度

✅ 10%前後:シワ改善・より強い効果

海外コスメでよく見られるのが 10%前後 の高濃度ナイアシンアミド。

- シワ改善効果

高濃度ナイアシンアミドを使った臨床試験で、細かいシワの改善が示唆されている。 - 肌の弾力改善

真皮のコラーゲン産生をサポートする作用が強まり、ハリを感じやすい。 - より高い皮脂抑制効果

テカリや毛穴目立ちが強い人にメリット。

👉 特徴

- 効果を実感しやすい一方、敏感肌には刺激になりやすい

- 長期的に使い続けるには肌との相性チェックが必須

- 海外製品の「10%美容液」が人気だが、合う人と合わない人が分かれる

⚖️ 濃度別の使い分けまとめ

| 濃度 | 期待できる効果 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 2% | バリア機能強化・保湿・肌荒れ防止 | 敏感肌/思春期の肌/初心者 |

| 5% | 美白・皮脂抑制・多機能作用 | 幅広い肌質/美白や皮脂ケアを求める人 |

| 10% | シワ改善・弾力アップ・強い皮脂抑制 | エイジングケアを強化したい人/海外高濃度美容液を試したい人 |

💡 ポイント

「濃度が高ければ高いほど良い」というわけではなく、

目的と肌質に合った濃度を選ぶことが最も重要です。

- 肌が弱い人 → 2%前後から

- 美白・皮脂ケアをしたい人 → 5%前後が最も安定

- 本格的なシワ改善を狙いたい人 → 10%前後も選択肢

🧼ナイアシンアミド濃度と安全性|高濃度の落とし穴

💭「高ければ効く」は本当に正しい?

スキンケア成分の濃度表示が一般的になり、

「10%ナイアシンアミド美容液」といった製品も増えています。

数字が大きいほど効果が高そうに見えますが、

実際には “高濃度=必ず効果的”ではありません。

むしろ高濃度には副作用や使いにくさという落とし穴があります。

⚠️ 刺激リスクの増加

ナイアシンアミドは基本的に安全性の高い成分ですが、

10%以上などの高濃度になると次のようなリスクが報告されています。

- ピリつきや赤みなど、一時的な刺激感

- 肌が乾燥してバリア機能が低下する

- 敏感肌の人ではかゆみや炎症を感じる場合も

とくに角層が薄い人や、バリア機能が弱まっている人は要注意です。

🌊 効果が頭打ちになる可能性

研究では、ナイアシンアミドは 5%前後で多くの有効性が確認されています。

それ以上の濃度になると、

- 効果が急激に強まるわけではない

- 一部の作用(シワ改善など)は期待できるが個人差が大きい

つまり「10%だから2倍効く」という単純な話ではなく、

効果の増加は限定的で、刺激リスクだけが増える可能性もあるのです。

🧪 海外と日本での違い

海外ブランドでは10%以上の高濃度美容液が人気ですが、

日本の医薬部外品で認められているナイアシンアミド濃度は5%前後。

- 日本:安全性と長期使用を重視 → 5%が基準

- 海外:攻めの処方も多く、10%以上を打ち出すケースあり

👉 日本の製品が「低すぎる」のではなく、毎日安心して続けるための基準と理解することが大切です。

📊 高濃度に頼ると起こりがちなこと

- 「刺激で使い続けられず、結局効果を実感できない」

- 「短期間で効果を求めすぎて肌が不安定になる」

- 「5%でも十分なのに、高濃度を選んで肌荒れする」

結局のところ、濃度と安全性のバランスを理解して選ぶことが最も合理的です。

💡 新しい視点

ナイアシンアミドは「攻める成分」ではなく「積み重ねる成分」。

だからこそ、 毎日ストレスなく使える濃度 を選ぶことが大切です。

- 初心者や敏感肌 → 2%前後

- 安全かつ効果のバランス → 5%前後

- 上級者・エイジングケア強化 → 10%前後(ただし刺激に注意)

「無理なく続けられるかどうか」が、最終的な効果を分ける最大のポイントです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 高濃度=必ず効く、ではなく刺激リスクも増える

- 多くの研究で効果が確認されているのは5%前後

- 日本の医薬部外品の基準も5%で、安全性を重視

- 続けられなければ意味がないため「最適濃度」を選ぶことが重要

🌙未来比較|低濃度を続けた肌と高濃度に頼った肌の違い

💭「どの濃度を選ぶか」で未来は変わる

ナイアシンアミドは安全性の高い成分ですが、濃度によって使い方の戦略が変わります。

一見すると「高濃度の方が効果的」と思えますが、実際には低濃度をコツコツ続けた未来と高濃度に頼った未来では、肌の状態に大きな差が生まれます。

🌱 低濃度(2〜5%)を続けた未来

- 毎日ストレスなく使えるため、習慣化しやすい

- バリア機能を整える作用が積み重なり、肌が安定

- 美白や皮脂コントロールも徐々に効果を感じやすい

- 数か月〜1年単位で「肌が荒れにくくなった」「明るさが出た」と実感

👉 特徴

“予防と安定”がベースになる未来。

急激な変化はないものの、継続によって肌質そのものが底上げされていきます。

⚡ 高濃度(10%以上)に頼った未来

- 短期間でシワ改善や皮脂抑制を感じる可能性がある

- ただし赤み・乾燥・ピリつきなど副反応が出やすい

- 刺激が強く「毎日は使えない」→ 使用頻度が減る

- 結果として“継続できない美容液”になりがち

👉 特徴

“即効と反動”が入り混じる未来。

うまくハマれば効果的ですが、肌に合わない場合はむしろ不安定さを招きます。

📊 未来比較まとめ

| 習慣 | 未来の肌状態 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 低濃度(2〜5%)を継続 | 肌の安定・バリア強化・美白や皮脂抑制の実感 | 敏感肌・初心者・長期的なケアを重視する人 |

| 高濃度(10%以上)を使用 | シワ改善や皮脂抑制の効果を感じやすいが刺激リスクあり | エイジングケアを短期的に強化したい人/肌が丈夫な人 |

💡 新しい視点

ナイアシンアミドは「一時的に劇的な変化を求める成分」ではなく、

“積み重ねることで真価を発揮する成分” です。

未来の肌を比較すると、

- 低濃度を地道に続けた肌 → 揺らぎにくく、安定した清潔感を持つ

- 高濃度に頼った肌 → 効果を得やすいが、リスクと背中合わせ

この違いを知ることで、「どの未来を選ぶか」が見えてきます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 低濃度は安定性と継続性が武器

- 高濃度は即効性とリスクが表裏一体

- 成分の力よりも「続けられるかどうか」が未来を分ける

- ナイアシンアミドは積み重ね型の成分であることを忘れない

📘まとめ|目的と肌質に合わせて“最適な濃度”を選ぶ

ナイアシンアミドは、濃度によって期待できる効果と使いやすさが変わる成分です。

- 2%前後:敏感肌でも使いやすく、バリア機能のサポートや肌荒れ予防に◎

- 5%前後:最もエビデンスが豊富で、美白・皮脂抑制・エイジングケアのバランスが良い

- 10%以上:シワ改善や強めの皮脂抑制に働きかける可能性があるが、刺激リスクも上昇

「濃いほど良い」わけではなく、

目的と肌質に合わせて“最適な濃度”を選ぶことこそが合理的です。

結局のところ大切なのは、

- 毎日続けられるかどうか

- 肌が不安定にならないか

- 自分が求める結果と合っているか

ナイアシンアミドは「積み重ねてこそ真価を発揮する成分」。

だからこそ無理のない濃度で習慣化することが、未来の肌を左右します。

🧪ちふゆのひとことメモ

研究者としてデータを見てきて思うのは、

「5%前後」が最もバランスの良い濃度 だということです。

2%ではマイルドすぎると感じる人もいますが、

敏感肌や初心者には安心。

10%以上は効果を求める上級者向けですが、刺激が続けば結局は使い続けられません。

続けられる“最適解”を見つけること。

それが、ナイアシンアミドを活かす最大の秘訣です。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“やさしい圧”とビタミンC誘導体で角栓の進行を防ぐ毎日の習慣です

夜のバスタイムに“やさしい圧”で毛穴を動かし、皮脂の流れを整える。

さらに ビタミンC誘導体美容液を組み合わせることで酸化を防ぐ と、

角栓が黒ずみに進行する前に予防できます。

ナイアシンアミドと同じように、

毎日の積み重ねが未来の清潔感を決める。

その習慣を支えるのが、Chocobraの毛穴マッサージケアです。

🧭関連記事|ナイアシンアミドの毛穴ケア効果に迷った方のための“再設計ガイド”

🧱「ナイアシンアミドは本当に毛穴に効くのか?」と感じた方へ

▶ ナイアシンアミドは毛穴に効く?皮脂分泌抑制のメカニズムを解説

🔬「ナイアシンアミドの構造と働きを基本から知りたい方へ」

▶ ナイアシンアミドとは何か?──ビタミンB3が肌に働く仕組み

🕰「どの時間帯に使うのが効果的?」と思う方へ

▶ 朝と夜どっちで使うべき?──ナイアシンアミドの最適タイミング

💊「刺激を避けながら始めたい」方へ

▶ ナイアシンアミドの副作用は?──刺激を避ける正しい始め方

🧴「肌タイプ別に相性を知りたい」方へ

▶ ナイアシンアミドと相性が良い成分は?──肌タイプ別に徹底解説

💥「組み合わせNGな成分を知りたい」方へ

▶ ナイアシンアミドと相性が悪い成分は?──肌タイプ別に徹底解説

🌼「ざらつき・毛穴をなめらかにしたい方へ」

▶ グリコール酸 × ナイアシンアミドはざらつき毛穴を改善できる?

💧「保湿とバリア強化を両立したい」方へ

▶ ナイアシンアミドとセラミドは相性抜群?──バリア強化の科学

🌸「赤み毛穴を落ち着けたい方へ」

▶ ナイアシンアミドとCICAの組み合わせは赤み毛穴に効く?

🌿「CICAとナイアシンアミドの順番を知りたい方へ」

▶ CICAとナイアシンアミド、どちらを先に使う?──赤みを抑える順番ケア

💎「美白効果をさらに高めたい方へ」

▶ トラネキサム酸とナイアシンアミドは同時使用で効果UP?

💎「抗酸化・毛穴ケアを一緒に行いたい方へ」

▶ グルタチオンとナイアシンアミドは毛穴に効く?

🧔「メンズスキンケアにも取り入れたい」方へ

▶ メンズスキンケアにナイアシンアミドを取り入れるメリット

💡「ビタミンC以外の毛穴ケア成分を知りたい方へ」

▶ 毛穴に効く成分ランキング|ビタミンCだけじゃない意外な注目成分