「セラミド配合」と書かれたスキンケア商品をよく見かけるけれど、

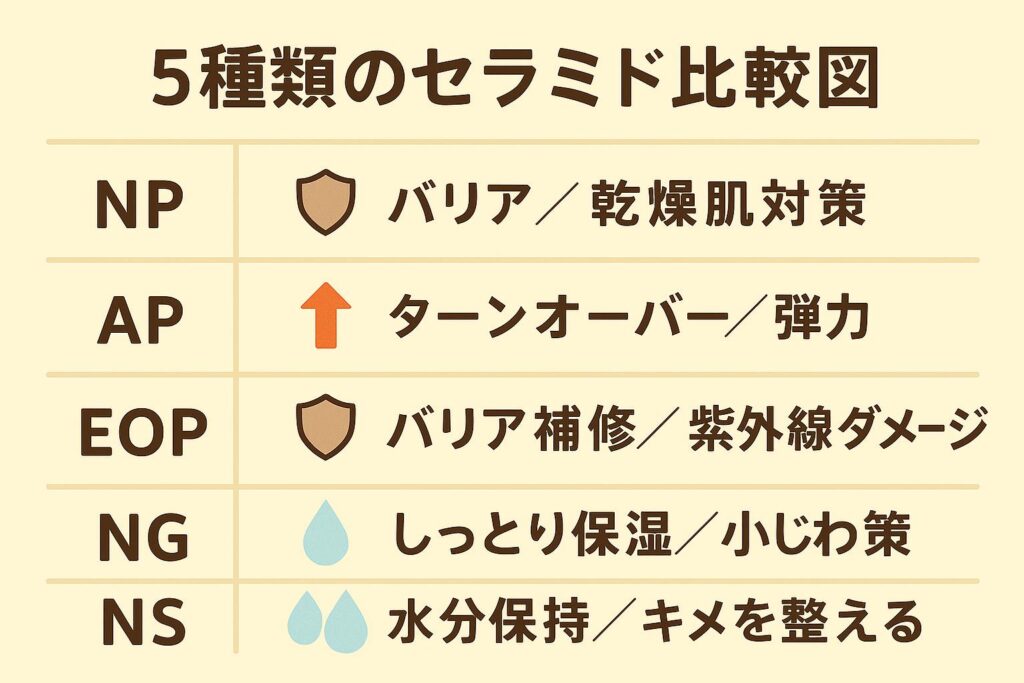

NP・AP・EOP・NG・NS…と種類が多すぎて違いがわからない。

──そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

セラミドはもともと肌に存在する保湿成分で、

外部刺激から肌を守り、水分を保つバリアの役割を果たしています。

乾燥や毛穴トラブル、敏感肌対策のキーワードとして

注目されることが増えてきました。

しかし「セラミド」とひとことで言っても実は複数の種類があり、

それぞれの特徴を理解して選ばなければ十分な効果を得られません。

この記事では、

代表的な5種類のセラミド(NP・AP・EOP・NG・NS)の違い をわかりやすく整理し、

スキンケアでどのセラミドに注目すべきかを解説します。

「セラミドの種類を知ること」が、

正しいアイテム選びへの第一歩になるはずです。

🌀セラミドとは?肌での役割をおさらい

💭「セラミドって何?」からスタート

スキンケア商品の成分表や広告でよく目にする「セラミド」。

なんとなく「保湿成分」というイメージはあっても、

具体的にどんな働きをしているのかを知っている人は少なくありません。

実はセラミドは、肌の健やかさを支えるうえで欠かせない存在。

もしセラミドが不足すると、乾燥や敏感肌、毛穴トラブルまでもが悪化しやすくなるのです。

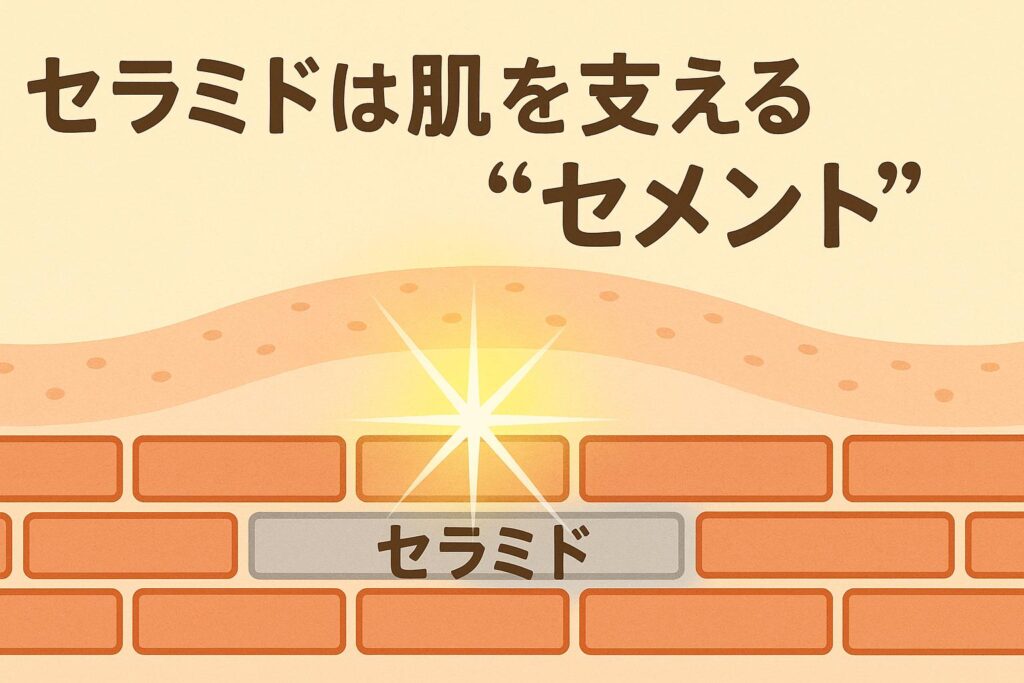

🧱 セラミドは肌のバリアをつくる主役

私たちの肌の一番外側にあるのが「角質層」。

この角質層は「レンガとセメント」のような構造でできています。

- レンガ部分=角質細胞

- セメント部分=細胞間脂質

この“セメント”の中心にあるのがセラミドです。

つまりセラミドは、細胞同士をしっかりつなぎとめる役割を果たしており、

肌のうるおいを保ちながら外部刺激から守るバリアを形成しているのです。

🌊 セラミドが不足するとどうなる?

セラミドが不足すると、角質のすき間に穴があいたような状態になります。

- 水分が逃げやすくなる → 肌が乾燥する

- 外からの刺激を受けやすくなる → 敏感肌・赤み・かゆみが出やすい

- バリア機能が低下する → ニキビや毛穴トラブルが悪化

特に乾燥肌やアトピー肌の人は、

生まれつきセラミドが少なかったり、

年齢とともに減少することで症状が悪化しやすくなります。

🧴 保湿成分の中でも「セラミドが特別」と言われる理由

スキンケアにはヒアルロン酸やコラーゲンなど、保湿成分はいくつも存在します。

ですがセラミドはこれらと少し役割が異なります。

- ヒアルロン酸 → 水分を抱え込む

- コラーゲン → 弾力を支える

- セラミド → バリアをつくり、肌全体の水分保持を支える

つまりセラミドは「点」ではなく「面」で肌を守る存在。

不足すると他の保湿成分を使っても効果が発揮されにくくなるのです。

💡 セラミドを補う意味

肌のセラミドは年齢とともに減少します。

特に40代以降は20代の半分以下になるといわれ、

乾燥や小じわ、毛穴の開きが目立つ原因にもなります。

だからこそ、外からセラミドを補うスキンケアが注目されています。

中でも「ヒト型セラミド(バイオセラミド)」と呼ばれる成分は、

人の肌にもともとある構造に近く、高い浸透性と保湿力を持っています。

✅ここで押さえておきたいポイント

- セラミドは角質層の“セメント”であり、肌のバリアを作る主役

- 不足すると乾燥・敏感肌・毛穴トラブルが悪化しやすい

- 他の保湿成分と違い、肌全体の「水分保持」を支える基盤的存在

- 年齢とともに減るため、外から補うケアが必要

🧪セラミドは何種類ある?代表的なNP・AP・EOP・NG・NSの違い

💭「セラミドって1種類じゃないの?」

セラミドと聞くと「肌にいい保湿成分」というイメージはあるけれど、

実は一種類だけではありません。

私たちの肌の角質層に存在するセラミドは 10種類以上。

その中でもスキンケア成分としてよく使われるのが、

セラミドNP・AP・EOP・NG・NS の5つです。

パッケージ裏の成分表示に小さく書かれているので、

「なんだかアルファベットが並んでる」と思った方も多いはず。

ここでは、それぞれの特徴を簡単に整理します。

🧴 セラミドNP(ノルマルフィトスフィンゴシン系)

- 最も代表的で、多くの化粧品に配合されている

- 高い保湿力を持ち、乾燥肌の改善に役立つ

- 肌のバリアを強化し、敏感肌ケアにも効果的

👉 迷ったらまず「NP配合」を選んで間違いなし、と言われる基本のセラミドです。

🌙 セラミドAP(アシルフィトスフィンゴシン系)

- 肌のターンオーバーをサポート

- エイジングケアに欠かせない成分

- ハリや弾力を保ちたい人におすすめ

👉 50代以降や、ハリ不足を感じる人に注目されやすいセラミドです。

🧱 セラミドEOP(エステル型オメガヒドロキシ脂肪酸+フィトスフィンゴシン系)

- バリア機能の補修に特化

- 紫外線や乾燥など外部ダメージから守る

- 他のセラミドと組み合わせて働くのが特徴

👉 ダメージ肌や外的刺激に弱い肌をサポートします。

💧 セラミドNG(ノルマルフィトスフィンゴシン系)

- 保湿力が高く、しっとり感を与える

- 肌のなめらかさを保つ役割

- NPと並んでよく配合される成分

👉 乾燥による小じわ対策としても有効です。

🌊 セラミドNS(ノルマルスフィンゴシン系)

- 水分保持力に優れ、肌をふっくらさせる

- 肌のキメを整え、なめらかに見せる

- 複数のセラミドと一緒に使われることが多い

👉 「キメの乱れが気になる」方に嬉しい働きを持っています。

📋 5種類の特徴をまとめると

- NP:基本のセラミド。乾燥・敏感肌ケアに必須

- AP:ターンオーバーや弾力サポート。エイジングケア向け

- EOP:バリア補修。外的刺激に弱い肌に◎

- NG:高保湿。しっとり感や小じわ対策に

- NS:水分保持力。キメを整えてふっくら肌へ

💡 ポイント

セラミドは単体でも働きますが、

複数を組み合わせることで本来の力を発揮します。

化粧品の成分表を見るときは、

「NPだけ」より「NP+AP+NG」のように複数配合されているものを選ぶのがおすすめです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- セラミドは10種類以上存在する

- スキンケアで注目されるのはNP・AP・EOP・NG・NSの5つ

- それぞれに保湿・バリア・ターンオーバー・弾力など役割が異なる

- 組み合わせて使うことで肌のバリア機能がより高まる

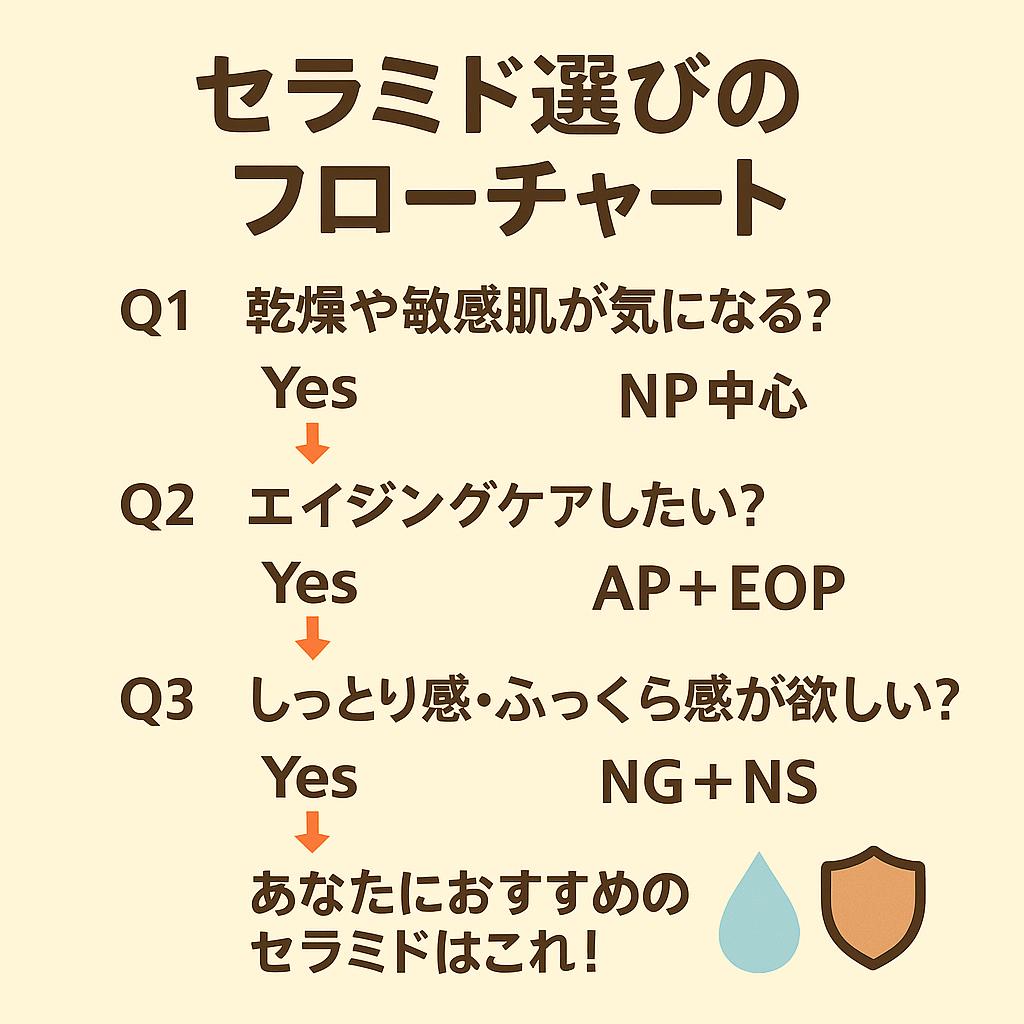

🧼スキンケアで注目すべきはどのセラミド?

💭「結局どれを選べばいいの?」

セラミドにはNP・AP・EOP・NG・NSなど複数種類があることがわかっても、

実際にスキンケアを選ぶとき「どのセラミドが良いの?」と迷ってしまう方は多いと思います。

ここでは、スキンケアの目的に応じて注目すべきセラミドを整理します。

🌙 基本の軸は「セラミドNP」

- 最も多くのアイテムに配合されている

- 肌のバリア機能を支え、乾燥・敏感肌ケアの基盤となる

- 「迷ったらNP」レベルで重要な存在

👉 セラミドNPが入っているかどうかは、成分チェックの最初のポイントです。

💧 保湿を強化したいなら「NG・NS」

- セラミドNG:高い保湿力で乾燥小じわ対策にも

- セラミドNS:水分保持力が強く、キメを整える

特に冬場や乾燥が気になる時期は、この2つが入っていると安心です。

「しっとり感が欲しい」「肌のふっくら感を取り戻したい」方に向いています。

🧱 年齢肌ケアなら「AP・EOP」

- セラミドAP:ターンオーバーをサポートし、ハリや弾力を支える

- セラミドEOP:外的刺激からの防御力を強化

40代以降の肌ではセラミド自体が減っていくため、

「NPだけ」よりも「NP+AP+EOP」といった複合配合の方が効果的。

エイジングサインが気になる人は、この2つを含むアイテムを選ぶのがおすすめです。

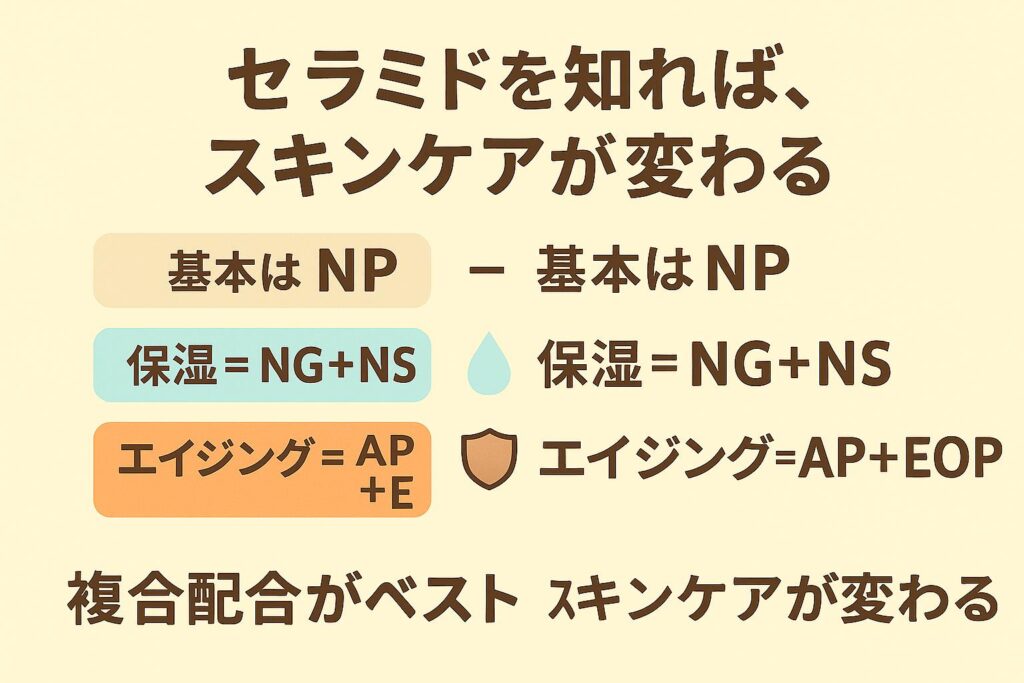

🧴 セラミドの「組み合わせ」が大事

実はセラミドは ひとつだけでは不十分 です。

肌の中では複数のセラミドが連携し合って働いているため、

スキンケアでも複合的に補う方が自然で効果的。

👉 成分表に「セラミドNP・NG・AP…」と複数並んでいるアイテムを選びましょう。

特に「ヒト型セラミド」と明記されているものは浸透力が高く、肌なじみも良いです。

🌊 毛穴ケアの視点で見ると?

乾燥で毛穴のバリアが弱まると、皮脂が酸化して角栓や黒ずみにつながります。

このときに重要なのが「肌を守りながら流れを支える」役割を持つセラミド。

- NP:基盤のバリアを支える

- NG・NS:水分を抱え込み、角質を柔らかくする

- AP・EOP:弾力やターンオーバーを整え、毛穴の出口をしなやかに保つ

👉 セラミドを補うことは、“流れる毛穴”を育てる第一歩でもあるのです。

✅ここで押さえておきたいポイント

- 基本は「NP」、これが入っていなければ始まらない

- 保湿重視なら「NG・NS」をプラス

- エイジング対策には「AP・EOP」が重要

- 単体よりも「複合配合」を選ぶのがベスト

- セラミド補給は毛穴ケアにもつながる

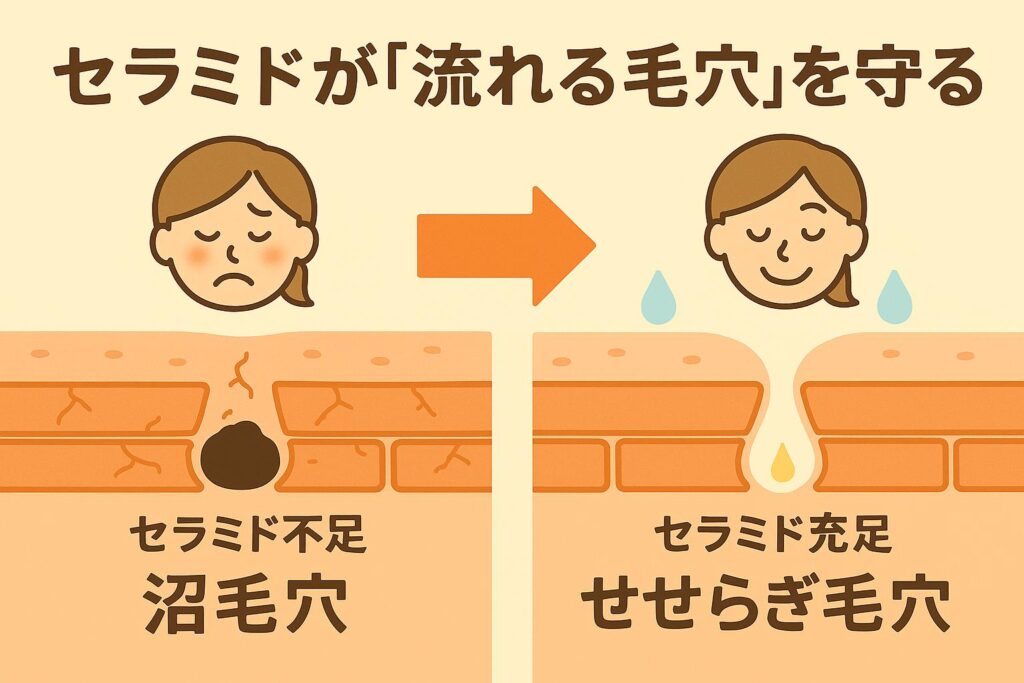

🌙セラミドと毛穴ケアの関係|“流れを支える”バリア機能

💭「保湿成分と毛穴ケアって関係あるの?」

セラミドと聞くと「乾燥対策」というイメージが強いかもしれません。

しかし実は、毛穴ケアにも大きく関わっていることをご存じでしょうか。

黒ずみや角栓、毛穴の開きが進む背景には、

皮脂の酸化と“流れの停滞” があります。

そしてその流れを支える土台こそが、セラミドが作るバリア機能なのです。

🧱 セラミド不足が招く“沼毛穴”

角質層のすき間をセラミドが埋めているとき、

肌は水分を保持し、柔らかくしなやかな状態を保ちます。

このとき毛穴の出口もスムーズに開閉し、皮脂が自然に流れます。

しかしセラミドが不足すると──

- 肌が乾燥して硬くなる

- 毛穴の出口が固まりやすくなる

- 皮脂がとどまり酸化し、角栓が育つ

結果として「流れが止まる=沼毛穴」ができあがり、

黒ずみや詰まりの悪循環が始まるのです。

🌊 セラミドが“せせらぎ毛穴”を守る

セラミドが十分にあると角質層がふっくら整い、

毛穴の出口は柔らかく、皮脂は小川のせせらぎのように自然に流れます。

この状態を「せせらぎ毛穴」と呼ぶことができます。

黒ずみや角栓を“育たせない”ためには、

セラミドによるバリアの支えが欠かせないのです。

🧴 セラミド×毛穴マッサージケアの相乗効果

毛穴の黒ずみを防ぐには、

- セラミドでバリアを整え、出口を柔らかくする

- やさしい圧で毛穴を動かし、流れをつくる

この2つの習慣を組み合わせることが重要です。

セラミドが不足した硬い肌では、

どれだけマッサージをしても流れは生まれません。

逆にセラミドで土台を整えた肌に“やさしい圧”を加えれば、

皮脂の自然な流れが生まれ、黒ずみは防げます。

💡 セラミドを取り入れるポイント

- 毎日のスキンケアで「ヒト型セラミド」を補給する

- NPを基本に、NG・NSで保湿強化、AP・EOPで年齢肌対策

- 洗顔やクレンジング後は必ず保湿をセットにする

バリアが整えば、毛穴マッサージケアも無理なく続けられます。

✅ここで押さえておきたいポイント

- セラミド不足は「沼毛穴」を招き、黒ずみや角栓を育てる

- セラミドが十分なら「せせらぎ毛穴」として皮脂が自然に流れる

- セラミドと“やさしい圧”のマッサージケアを組み合わせることで毛穴環境は安定する

- バリアを整えることは、毛穴の流れを守るための必須条件

📘まとめ|セラミドの種類を知ればスキンケアが変わる

セラミドは「保湿成分」という一言では片づけられません。

NP・AP・EOP・NG・NSなど複数の種類があり、

それぞれが保湿・バリア強化・ターンオーバーのサポートなど異なる役割を持っています。

- NP:乾燥・敏感肌ケアの基盤

- NG・NS:高保湿・ふっくら感のサポート

- AP・EOP:ハリや弾力、バリア機能を守る

つまり、肌に合ったセラミドを選び、組み合わせて補うことが大切なのです。

さらに忘れてはいけないのは、セラミドは単なる“保湿”にとどまらず、

毛穴の流れを支えるバリアの基盤でもあるということ。

セラミドが満ちている肌は毛穴の出口が柔らかく保たれ、

“やさしい圧”で行う毛穴マッサージケアもスムーズに働きます。

「取る」ことに偏ったケアでは毛穴は変わりません。

セラミドによる土台の補強と、“流れを整える習慣”の両立こそが、

黒ずみ・乾燥・毛穴トラブルを防ぐ本質的なアプローチです。

🧪ちふゆのひとことメモ

セラミドを調べ始めたとき、最初は「保湿のための成分」くらいに思っていました。

でも研究を進めるうちに、

セラミドが不足すると毛穴の流れそのものが止まる ことを知って驚きました。

“やさしい圧”で動かすケアが意味を持つのは、

セラミドがしっかりと土台を支えてくれているから。

バリアと流れ、両方を意識することで毛穴は確実に変わっていきます。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、セラミドの力を引き出す“毎日の習慣設計”です

セラミドが満ちた肌に、

“やさしい圧”で毛穴を動かし、流れを整える。

その習慣を支えるのが Chocobraの毛穴マッサージケア です。

洗顔やパックに頼るのではなく、

角栓が黒ずみに進行する前に“毎日の圧”で整える。

それが、毛穴を繰り返さないための新しいアプローチです。

👉 Chocobraについて詳しくはこちら(Amazon商品ページ)

🧭 関連記事|セラミドの“毛穴ケア効果”を深く知りたい方のための再設計ガイド

🧴「セラミドは毛穴にも効くの?」と気になった方へ

▶ セラミドは毛穴にも効く?角層バリアと詰まり予防の関係