💭「毎日しっかり洗顔してるのに、なんでニキビが治らないんだろう」

💭「泡立てて優しく洗ってるはずなのに、むしろ肌がつっぱる気がする…」

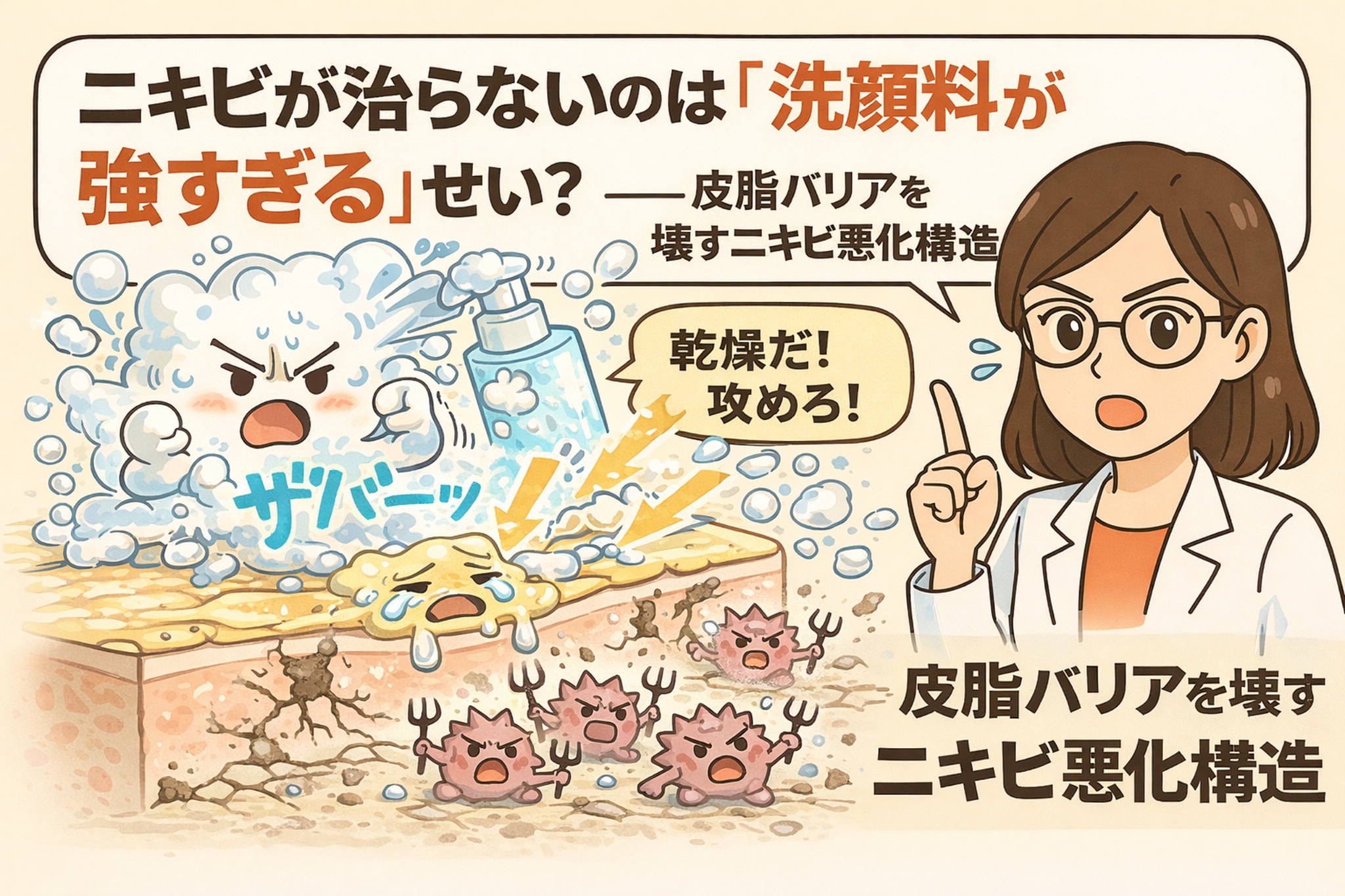

──その原因、実は“洗いすぎ”と“洗浄力の強さ”にあるかもしれません。

ニキビの原因は「皮脂」だと思われがちですが、皮脂はもともと肌を守るために存在しています。

ところが、強い洗顔料で必要な皮脂まで落とすと、バリアが壊れた肌が乾燥を感知し、

「守らなきゃ」と思って皮脂をさらに分泌。

その結果、落とすほど皮脂が増える“リバウンド構造”が生まれ、

かえってニキビが悪化してしまうのです。

つまり、「清潔にしよう」と頑張るほど、肌は防御反応で乱れていく。

この記事では、

- 洗っても治らないニキビの本当の理由

- 強すぎる洗顔料が皮脂バリアを壊すメカニズム

- 落としすぎない洗顔設計と正しい選び方

- “守りながら整える”ニキビケア習慣

を科学的に整理します。

読後には、“洗うほど悪化する”という逆説的なニキビ構造がスッキリ理解できるはずです。

🌀 「洗っても治らないニキビ」はなぜ起きるのか

💭「清潔にしているのに、なぜかニキビが増える」

皮脂を落とせばニキビは治る──そう信じている人は多いでしょう。

けれど、実際には洗顔を頑張るほどニキビが悪化してしまう人が少なくありません。

それは、洗顔の目的が「汚れを落とすこと」だけに偏っているからです。

肌は本来、自らを守るために皮脂を分泌し、バリア機能を維持しています。

強い洗浄力の洗顔料を使うと、その防御膜まで落としてしまい、

“皮脂の少なすぎる不安定な肌”をつくり出してしまうのです。

🧬 洗いすぎると“皮脂リバウンド”が起きる

皮脂が奪われた肌は、乾燥から身を守るために皮脂腺へ信号を送ります。

すると、肌は「もっと皮脂を出そう」と反応し、過剰な皮脂が分泌されます。

- 洗う → 皮脂が奪われる

- 肌が乾燥 → 皮脂を分泌

- 過剰皮脂が毛穴を詰まらせ、再びニキビ発生

この“洗う→乾燥→皮脂過剰”のリバウンド構造こそ、

「洗っても治らないニキビ」の正体です。

💧 洗顔後のつっぱり=バリアが壊れているサイン

洗顔後に「つっぱる」「粉を吹く」「ヒリヒリする」と感じたら、

それは角質層の脂質と水分のバランスが崩れている証拠です。

肌は外部刺激を受けやすくなり、摩擦や紫外線で炎症が起きやすい状態に。

この繰り返しが慢性的な炎症を生み、ニキビが治りにくくなっていきます。

🧠 ニキビを防ぐには“落とす”より“整える”発想

清潔に保つことは大切ですが、それ以上に重要なのは、

肌のバリアを壊さずに整えること。

皮脂は敵ではなく、適量あれば肌を守る味方です。

“落とす”より“保つ”発想に変えるだけで、

皮脂バランスが安定し、自然とニキビが減っていきます。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 洗いすぎると皮脂が奪われ、肌が乾燥してバリアが壊れる

- 乾燥に反応して皮脂が過剰分泌=リバウンド構造が完成

- 洗顔後のつっぱり感は「皮脂バリア損傷」のサイン

- ニキビを防ぐには「落とす」ではなく「整える」発想が必要

🧱 強すぎる洗顔料が“皮脂バリア”を壊すメカニズム

💭「強いほうが汚れが落ちて清潔」──それが落とし穴

「しっかり落ちる=肌に良い」と思って選んだ洗顔料が、

実はニキビを長引かせる原因になっていることがあります。

特に「皮脂吸着」「超洗浄」「すっきりタイプ」といった表記のある製品は、

肌に必要な脂質まで奪ってしまうケースが多いのです。

強い洗顔料は、一時的に清潔に見えても、

その瞬間に皮脂バリア(角質の脂質膜)が崩壊し、

水分を保持できない乾いた肌を作ってしまいます。

🧬 皮脂バリアとは“肌の天然コーティング”

皮脂バリアとは、皮脂と汗が混ざってできる「皮脂膜」のこと。

この膜は外部刺激を防ぎ、水分の蒸発を抑える、いわば“肌のコート”のような存在です。

皮脂膜が壊れると、角質細胞の間から水分が逃げ出し、

肌は外からの刺激に非常に弱くなります。

- 皮脂膜が壊れる → 肌が乾燥

- 乾燥 → 防御反応で皮脂を過剰分泌

- 過剰皮脂 → 毛穴詰まりと炎症

これが「強い洗顔ほどニキビが悪化する」という悪循環構造です。

💧 アルカリ性洗顔料が引き起こすpHバランスの乱れ

健康な肌はpH4.5〜5.5の弱酸性。

一方、強力な洗浄力を持つ洗顔料の多くはアルカリ性です。

アルカリ性の環境では、角質細胞の間にある脂質(セラミドなど)が溶けやすくなり、

肌が“無防備な素肌”の状態になります。

- アルカリ性洗顔 → セラミドが流出

- 角質の密度が低下 → 微小なすき間が生まれる

- 細菌・ほこり・摩擦刺激が侵入し、炎症が起きやすくなる

つまり、洗浄成分が強いほど、肌は「清潔」ではなく「脆い」状態に近づいていくのです。

🧠 「ニキビ=汚れ」ではなく「炎症+バリア崩壊」

多くの人が「ニキビは汚れが原因」と考えがちですが、

実際の主因は炎症とバリア崩壊のダブルパンチ。

汚れを取り除く行為が、結果として炎症を助長してしまうのです。

つまり、ニキビを防ぐための洗顔は“強さ”ではなく“バランス”がカギ。

落とすことと守ること、その両方を両立させる必要があります。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 強い洗顔料は皮脂バリアを破壊し、乾燥と炎症を招く

- 皮脂膜は肌を守る天然コーティング。壊すと皮脂が暴走する

- アルカリ性洗顔料はセラミドを溶かし、角質のすき間を広げる

- ニキビの原因は汚れではなく、炎症+バリア崩壊の構造にある

💧 皮脂を落としすぎない洗顔設計とは?

💭「何を使えばいいの?」──ニキビ肌に必要なのは“やさしく落とす”設計

皮脂を落とすこと自体は悪いことではありません。

問題は、どこまで落とすかとどんな成分で落とすかです。

ニキビ肌にとって理想的な洗顔料は、「汚れを落としつつ、皮脂バリアを守る」バランスにあります。

ここでは、皮脂を“必要な分だけ落とす”ための洗顔設計を整理します。

🧴 ステップ①:弱酸性+アミノ酸系洗浄成分を選ぶ

アミノ酸系洗浄料は、肌と同じ弱酸性で作られており、

皮脂膜やセラミドを残しながら余分な皮脂だけを落とします。

「ココイルグルタミン酸」「ラウロイルメチルアラニン」などの成分名が入っているものを選ぶのがポイント。

- 洗浄力がマイルドでバリアを守る

- 乾燥を防ぎ、皮脂のリバウンドを抑える

- 肌のpHバランスを一定に保つ

“落としすぎない”というやさしさが、長期的なニキビ予防につながります。

💧 ステップ②:泡で“こすらずに洗う”設計へ

摩擦は、ニキビ肌の最大の敵です。

泡をクッションにして、肌に直接触れない洗顔を意識しましょう。

- 手のひらいっぱいに泡を立てる

- 泡を転がすように肌の上で動かす

- 指を動かさず、泡だけをスライドさせる

「泡で洗う」は、皮脂を“剥がす”のではなく“浮かせる”という考え方。

これが摩擦とバリア破壊を防ぎ、皮脂の流れを整えます。

☀️ ステップ③:洗顔は1日2回まで──“朝も洗いすぎない”

朝は「寝ている間に皮脂が出ているから」と洗顔料を使いがちですが、

実はぬるま湯だけでも十分なケースが多いです。

夜に皮脂を落としておけば、朝は過剰な洗浄を避けるのが◎。

- 夜:泡洗顔で皮脂と酸化物をリセット

- 朝:ぬるま湯またはごく少量の泡でさっと洗う

皮脂を取りすぎず、24時間の皮脂リズムを安定させることが大切です。

🧠 ステップ④:すすぎ残しを防ぐ“丁寧なフィニッシュ”

洗顔料が肌に残ると、それが刺激となり炎症を引き起こします。

特にフェイスラインや髪の生え際はすすぎ残しが起きやすい場所。

- 髪の際・あご下までしっかりすすぐ

- 熱湯は使わず、ぬるま湯(32〜34℃)で20回以上

- タオルで“押すだけ”で拭き取る

すすぎの質を上げることで、洗顔料を変えなくても肌は安定します。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 弱酸性×アミノ酸系のマイルド洗顔料を選ぶ

- 泡で転がすように洗い、摩擦を与えない

- 朝は洗いすぎず、ぬるま湯洗顔で十分

- すすぎ残しは炎症の原因。丁寧に落とす

- 「皮脂を残す勇気」が、ニキビを防ぐ最初の一歩

🧴 “守りながら整える”ニキビケア習慣

💭「洗う」だけでは、ニキビは止まらない

どんなに洗顔を工夫しても、洗ったあとのケアが整っていなければ、皮脂バリアは回復しません。

ニキビをくり返す肌は、実は「落とす力」ではなく「守る力」が不足しています。

つまり、洗顔の目的は“清潔にする”ではなく、次のケアを受け入れる準備を整えること。

ここでは、皮脂バリアを守りながらニキビを防ぐための夜の習慣を紹介します。

🛁 ステップ①:洗顔後3分以内に“水分を補う”

洗顔後は、肌表面の水分がどんどん蒸発していく時間帯。

乾燥が進むと、肌が「潤い不足=皮脂を出せ」と判断し、再び過剰分泌が始まります。

それを防ぐには、洗顔後3分以内の保湿が鉄則です。

- 化粧水をハンドプレスでやさしくなじませる

- パッティングは不要。摩擦を避ける

- 肌がしっとりしたらすぐに次のステップへ

水分をしっかり与えることで、皮脂のリバウンドサイクルを止められます。

💧 ステップ②:セラミドで“壁を再構築する”

セラミドは角質細胞のすき間を埋める“天然の接着剤”。

バリア機能が壊れているニキビ肌には、まずこの壁を再構築するケアが必要です。

- セラミド配合の乳液または保湿クリームを使用

- 顔全体を包み込むように広げ、こすらない

- 特に乾燥しやすい口周り・あごに重ねづけ

セラミドは皮脂バリアの「修復職人」。

洗顔で奪われた防御膜を取り戻し、炎症を起こしにくい土台を整えます。

🌙 ステップ③:ビタミンC誘導体で“酸化を防ぐ”

皮脂は時間が経つと酸化し、再びニキビの原因になります。

その酸化を防ぐのが、ビタミンC誘導体美容液。

夜のスキンケアの仕上げに取り入れることで、皮脂バランスと炎症の両方をコントロールできます。

- 洗顔・保湿後にTゾーンを中心に塗布

- 鼻・あごなど皮脂が多い箇所を重点的に

- 摩擦を避け、手のひらで包み込むように浸透させる

酸化を防ぐ=角栓を育てない、という構造的ケアの基本です。

🧠 ステップ④:“守る習慣”が皮脂のリズムを整える

肌は毎日24時間周期で皮脂を分泌しています。

洗いすぎるとリズムが乱れ、夜の回復モードが働かなくなります。

夜に肌を守る習慣を定着させることで、バリアが修復され、皮脂分泌のリズムも正常化していきます。

- 毎晩同じ時間にスキンケアを行う

- 睡眠前のスマホ・照明を控え、ストレスを軽減

- 生活リズムの安定も、肌のリズムを整える一部

守るケア=構造を整えるケア。

それが「洗っても治らないニキビ」を根本から断ち切る唯一の道です。

✅ ここで押さえておきたいポイント

- 洗顔後3分以内の保湿で皮脂のリバウンドを防ぐ

- セラミドで角質の“壁”を再構築し、刺激から守る

- ビタミンC誘導体で酸化を防ぎ、角栓を育てない

- 毎日のリズムを整えることで、皮脂分泌が安定

- “守る”ケアこそ、ニキビをくり返さない鍵

📘 まとめ|“強く落とす”より“守りながら整える”洗顔へ

ニキビが治らない理由は、皮脂が多いからではなく、皮脂を奪いすぎているからかもしれません。

強い洗顔料で皮脂膜を壊すと、肌は防御反応として皮脂を過剰に分泌し、毛穴が詰まりやすくなります。

つまり、「落とすほど詰まる」という逆説的な構造が、洗顔の中で起きているのです。

肌に必要なのは“刺激”ではなく“バランス”。

弱酸性・アミノ酸系の洗顔料を使い、泡でこすらずに洗う。

洗顔後3分以内に保湿を行い、セラミドで角質の壁を守り、ビタミンC誘導体で酸化を防ぐ。

この流れを習慣にすることで、皮脂は整い、ニキビは自然と静かになっていきます。

「強さ」ではなく「やさしさ」が、最も科学的なニキビケアです。

肌を守る力を育てながら、流れるように整える洗顔へ切り替えましょう。

🧪ちふゆのひとことメモ

昔の私は「洗えば治る」と思い込んでいました。

でも、毎日“頑張って洗う”ほどにニキビは増えていったんです。

肌は清潔を求めているのではなく、“安心”を求めていた。

それに気づいてからは、洗う力を弱めただけで、肌の調子が安定しました。

“守りながら整える”──その一手間が、ニキビを作らない未来の肌を育てます。

🛁Chocobraの毛穴マッサージケアは、“落としすぎない構造”を支える習慣設計です

夜のバスタイムに専用のシリコンブラシでやさしい圧をかけ、毛穴の流れを整える。

その後にビタミンC誘導体美容液で酸化を防ぐ──この二段構えで、

皮脂バリアを守りながら毛穴を“詰まらせない流れ”へ導きます。